VR — тур по археологическому музею и дом-музею М.Ю. Лермонтова Таманского музейного комплекса

Посмотреть в полноэкранном режиме

Виртуальные выставки

Тамань социалистическая. Чистова (Костенко) В.В.

Основной целью публичного показа является знакомство посетителей сайта с яркими представителями эпохи социалистического периода. В СССР молодежь играла важную роль в общественной жизни, была одной из движущих сил общественного прогресса. Молодые люди были охвачены всеми аспектами жизни, начиная от образования и производства, заканчивая культурой и спортом, активно участвовали в строительстве новой жизни и страны в целом.

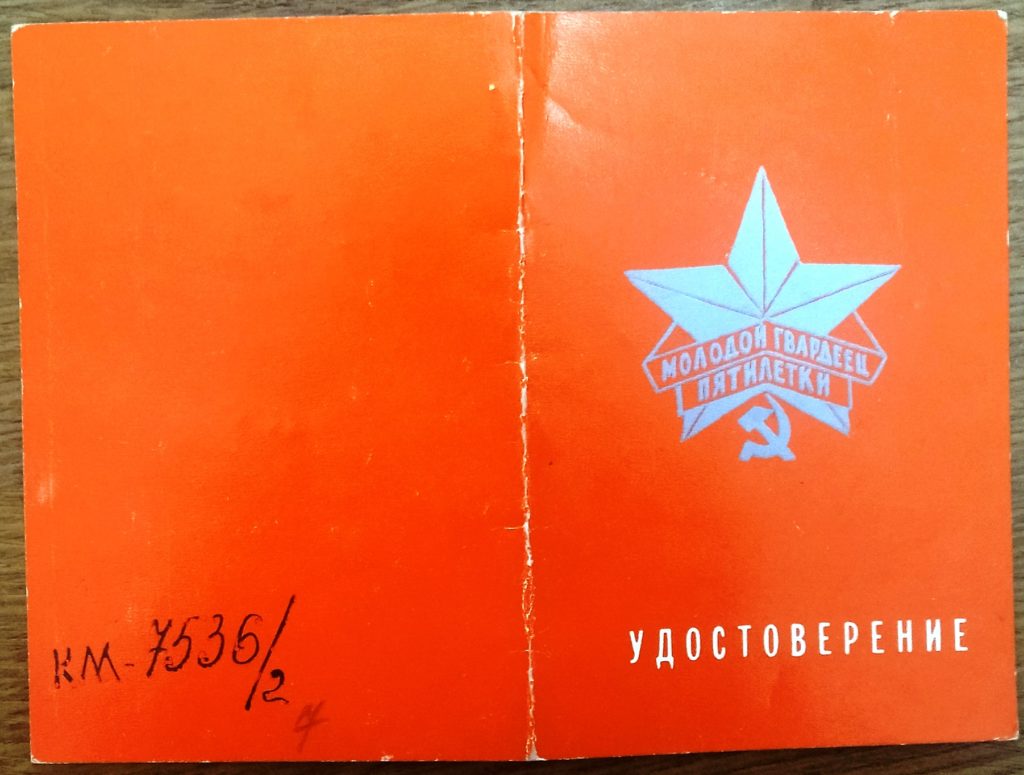

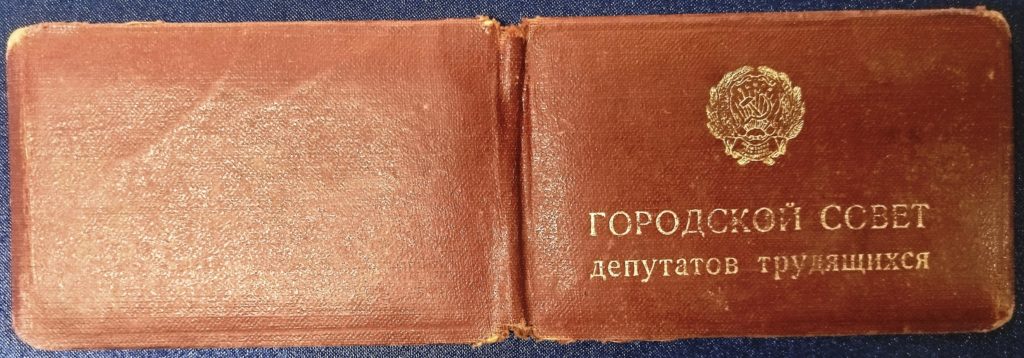

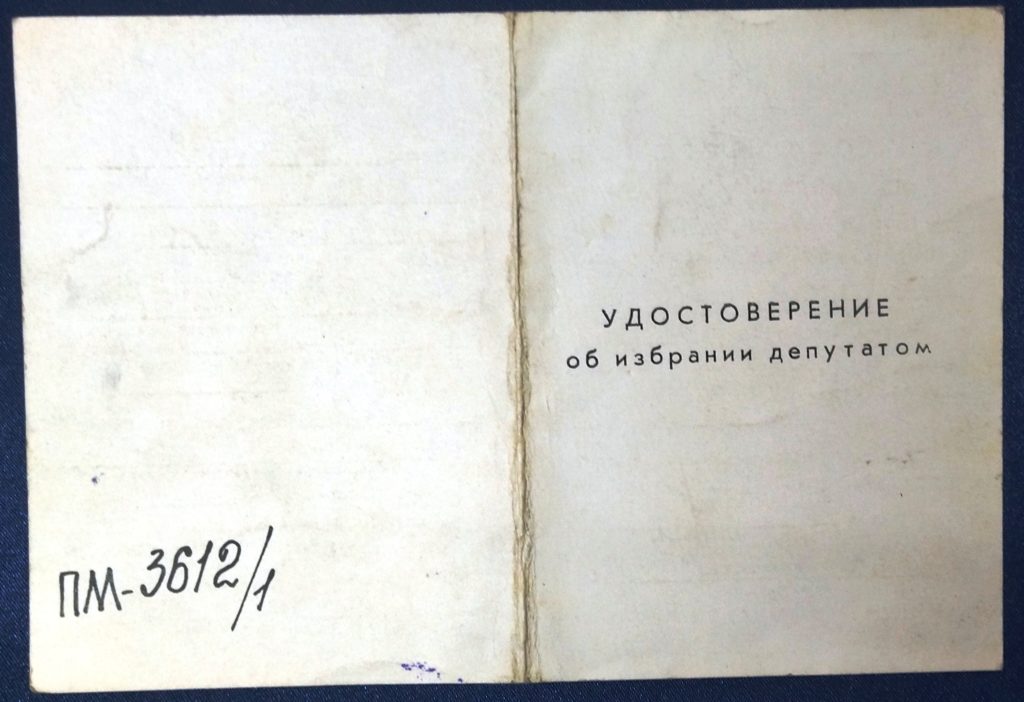

В Таманском музейном комплексе хранится коллекция документальных источников, наград Чистовой (Костенко) Веры Васильевны, добившейся высоких трудовых показателей и награжденной знаками «Победитель социалистического соревнования 1975 года» и «Молодой гвардеец пятилетки». Вера Васильевна родилась в семье служащих в г.Шахты Ростовской области. С 1966 года ее семья проживала в пос. Мостовской Лабинского района Краснодарского края. Там, совсем юной Вера работала на местной швейной фабрике станочницей. В 1971 году Чистова переехала в Красноярский край город Канск и продолжала работать на ХБК (хлопчато-бумажном комбинате) контролером. Там она проявила себя как наставник молодежи, как передовик производства и как общественный деятель – была депутатом Канского городского Совета депутатов трудящихся. С 1979 года Вера Васильевна проживала в ст. Тамань Темрюкского района и работала в филиале «Тамань» Темрюкской швейной фабрики. В 1986 году Вера Васильевна передала в Таманский музей свои личные фотодокументальные источники, отражающие активный образ жизни молодых людей, участвующих в социалистических соревнованиях, добивающихся в них высоких трудовых показателей и отмеченные государственными наградами, отличительными знаками, дипломами, благодарностями.

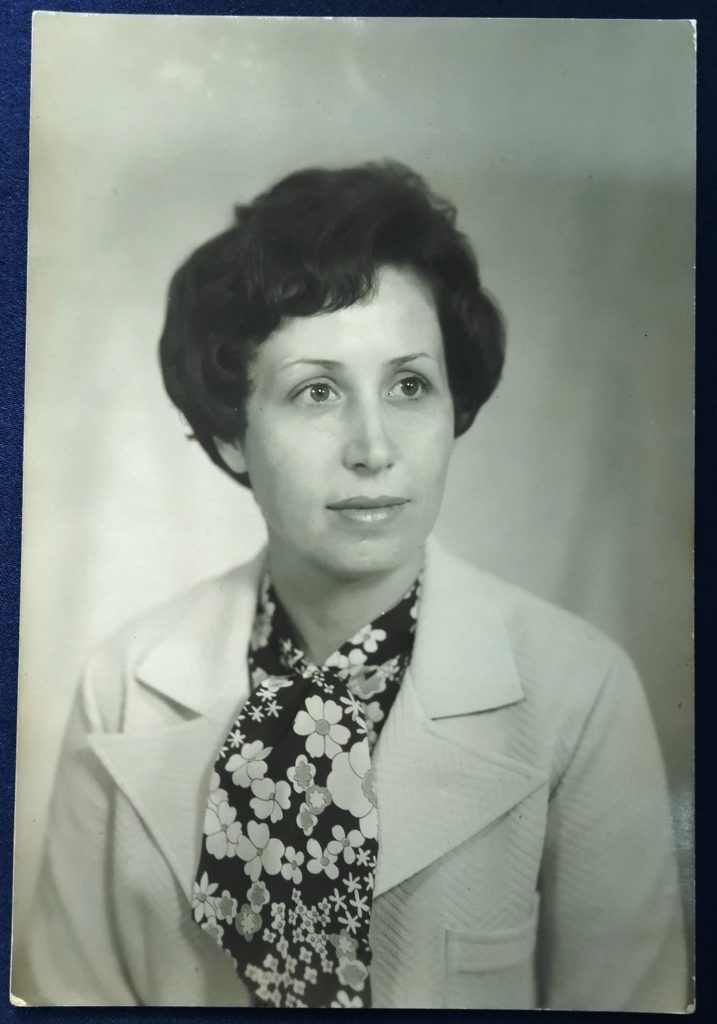

1. Фотография черно-белая. Костенко В.В. На обороте синей пастой надпись «Саше от Веры. Апрель 1979 г. пос. Мостовской».

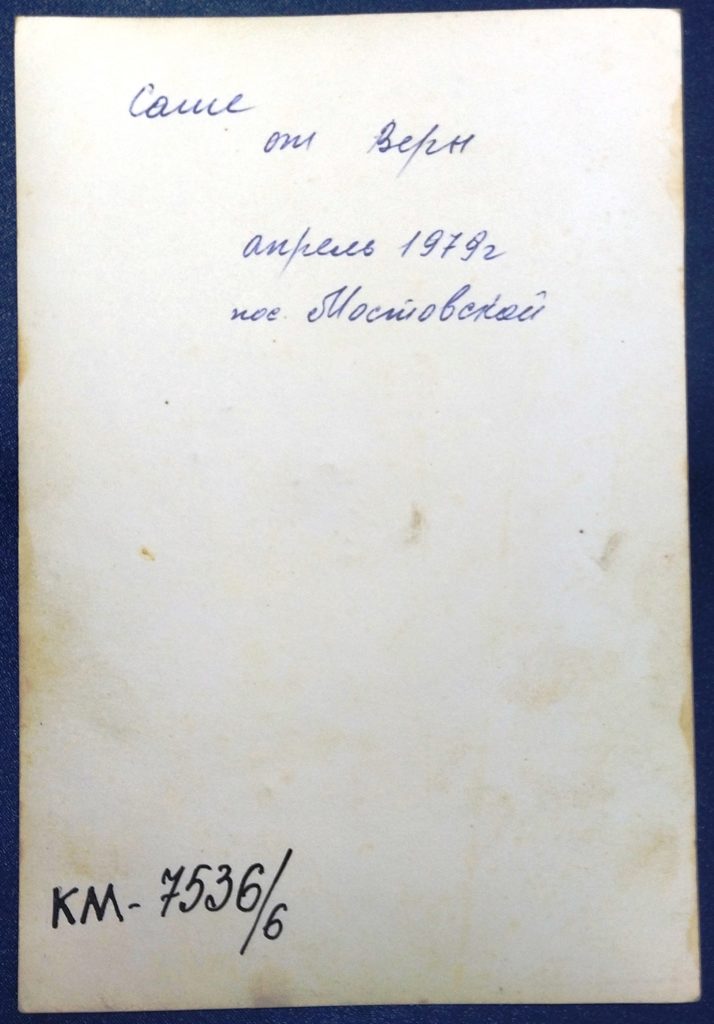

1.1.На обороте фото Костенко В.В.- Саше от Веры. апрель 1979 г. пос. Мостовской.

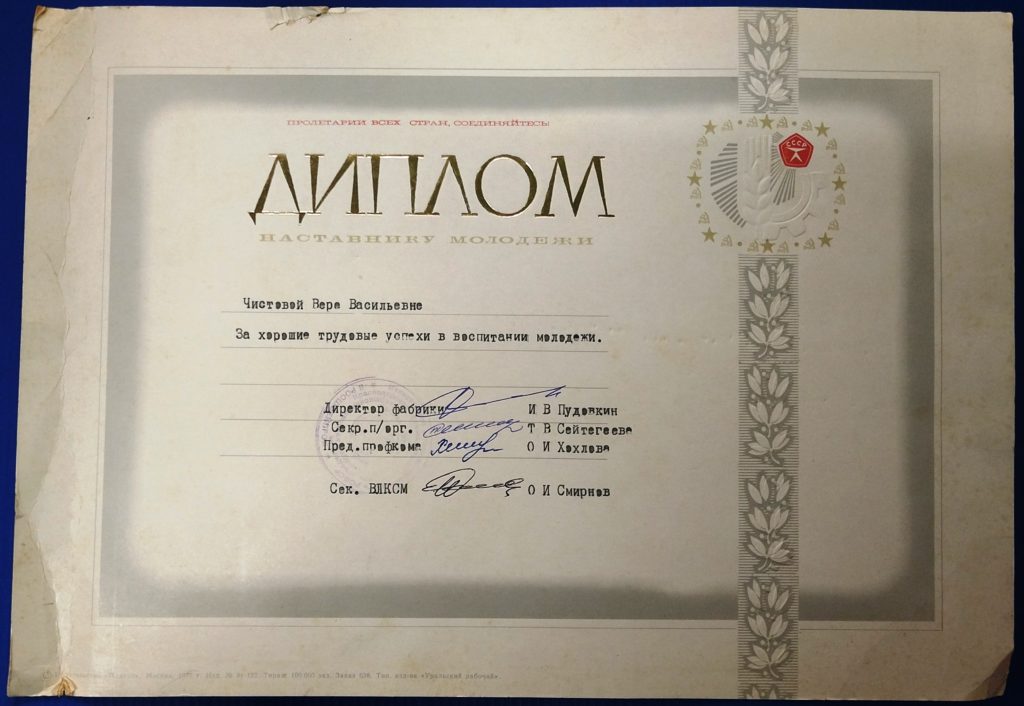

2. Диплом. Наставнику молодежи Чистовой Вере Васильевне. 1977.

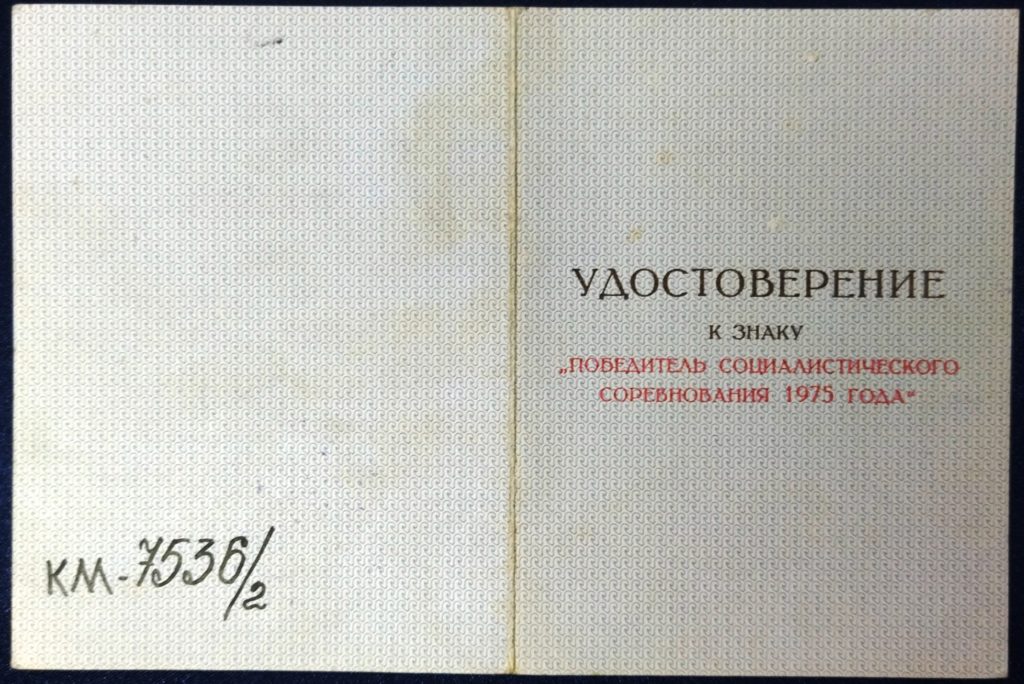

3.1. Удостоверение к знаку Победитель соц. соревнования 1975 г. Награждена Чистова В.В. 31.12.1975.

3.2. Удостоверение к знаку Победитель соц. соревнования 1975 г. Награждена Чистова В.В. 31.12.1975.

4.Знак Победитель соц. соревнования 1975 г.

5.1. Удостоверение к знаку ЦК ВЛКСМ Молодой гвардеец пятилетки. Награждена Чистова В.В. 17.04.1975 г.

5.2. Удостоверение к знаку ЦК ВЛКСМ Молодой гвардеец пятилетки. Награждена Чистова В.В. 17.04.1975 г.

6. Знак ЦК ВЛКСМ Молодой гвардеец пятилетки II степени.

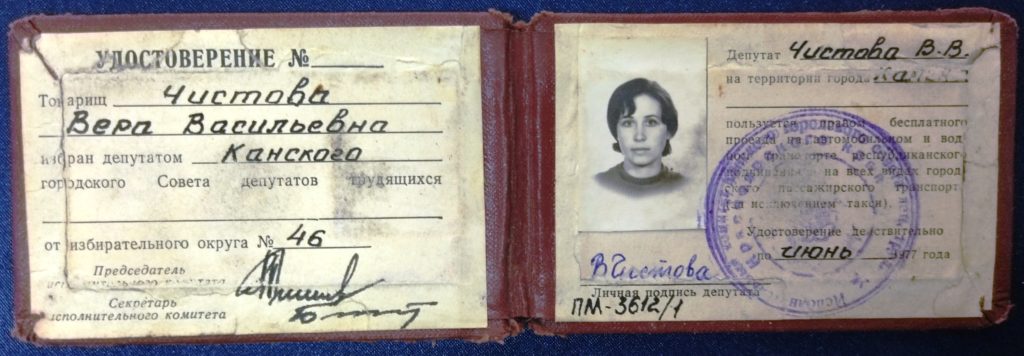

7.1. Удостоверение об избрании депутатом Канского городского Совета депутатов трудящихся Чистовой В.В. 1975-1976 г.г.

7.2. Удостоверение об избрании депутатом Канского городского Совета депутатов трудящихся Чистовой В.В. 1975-1976 г.г.

8.1. Удостоверение об избрании депутатом Канского городского Совета депутатов трудящихся Чистовой В.В. от 20 июня 1977 г.

8.2. Удостоверение об избрании депутатом Канского городского Совета депутатов трудящихся Чистовой В.В. от 20 июня 1977 г.

Прикладное искусство античных мастеров

Пряжки являются одной из самых многочисленных категорий погребального инвентаря в материалах позднеантичного и раннесредневекового Боспора. Большая часть этих находок происходит из некрополя Фанагории. Большинство пряжек изготовлено из бронзы, изредка встречаются золотые, серебряные и железные.

Рамка изготавливалась из круглого или граненого в сечении прута, к тыльной части которой крепился подвижный литой или проволочный язычок. Подвижный щиток представлял собой перегнутую через рамку пластину, в месте сгиба которой имеется прямоугольная прорезь для петли язычка. Нижняя пластина почти всегда тоньше верхней. Часто рамка в тыльной части, где крепился щиток, бывает заметно спрямлена. Ремень закреплялся между пластинами с помощью одной или нескольких заклепок.

Все пряжки индивидуальны, в их форме часто отсутствует симметрия.

Пряжка обувная медная. I-II вв. н.э. Фанагория. 2004 г. КМ 11902/31

Пряжка обувная медная. I-II вв. н.э. Фанагория. 2004 г. КМ 11902/31

Пряжка поясная медная. I-II вв. н.э. Фанагория. 2004 г. КМ 11902/24

Пряжка поясная медная. I-II вв. н.э. Фанагория. 2004 г. КМ 11902/39

Пряжка обувная медная. I-II вв. н.э. Фанагория. 2004 г. КМ 11902/47

Пряжка обувная медная. I-II вв. н.э. Фанагория. 2004 г. КМ 11902/48

Пряжка обувная медная. I-II вв. н.э. Фанагория. 2004 г. КМ 11902/48

Античное искусство

Мы немало знаем об античности из сочинений древнегреческих писателей и историков, но археология открывает свой особый, поистине удивительный мир…Мир древности в котором любили, ненавидели, воевали, поклонялись богам, торговали и создавали прекрасное.

Древние вещи, оказываясь в поле зрения людей, оживают и начинают свой рассказ. Расписная керамика и предметы конского вооружения, замечательные ювелирные изделия и терракотовые статуэтки, лекифы сосуды для благовоний и духов, килики и канфары для вина, амфоры.

Замершие на одно мгновение, ставшее вечностью, лица людей с античных терракот, масок и росписи как бы зовут нас в свой мир. где под палящим южным солнцем, на берегу моря возвышаются величественные портики храмов олимпийских богов, где на агоре слышна многоязычная речь…

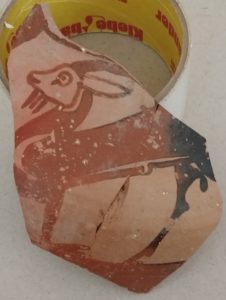

Фрагмент стенки родосско-ионийской тарелки с изображением козла. Глина, роспись.VI в. до н.э. Городище Гермонасса-Тмутаракань. Раскопки Финагеновой С.И. КМ-11840/13

Фрагмент родосско-ионийской тарелки с росписью, по краю «меандр», в центре рисунок — черной краской. Глина, роспись.VI в. до н.э. Городище Гермонасса- Тмутаракань. Раскопки Коровиной А.К. КМ-4770/7289

Верхняя часть бронзового псалия в виде стилизованной головки молодого оленя. бронза. VI-V вв. до н.э. Некрополь Артющенко – 2. Раскопки Кашаева С.В. КМ-12424/5

Пряжка поясная. В форме головы оленя. Бронза. VI-V вв. до н.э. Некрополь Артющенко — 2. Раскопки Кашаева С.В. КМ-12424/5

Пряжка поясная в форме коленопреклонённого оленя. Бронза. V в. до н.э. Некрополь Артющенко –2. Раскопки Кашаева С.В. КМ-12155/29

Налобник бронзовый в форме фигурной пластины. Бронза. V в. до н.э. Некрополь Артющенко –2. Раскопки Кашаева С.В. КМ-12155/28

Пряжка поясная в форме головы оленя. Бронза. V в. до н.э. Некрополь Артющенко –2. Раскопки Кашаева С.В. КМ-12155/30

Ольпа чернолаковая. Глина, лак. V в. до н.э. Некрополь Артющенко – 2. Раскопки Кашаева С.В. КМ-12155/22

Чаша чернолаковая. Глина, лак. V в. до н.э. Некрополь Артющенко-2. Раскопки Кашаева С.В. КМ-12155/23

Солонка красноглиняная с двумя сквозными отверстиями в поддоне. Глина. V в. до н.э. Некрополь Артющенко-2. Раскопки Кашаева С.В. КМ-12424/45

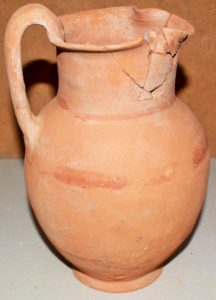

Ойнохойя — кувшин родосско-ионийский. По тулову орнаментирован красной акварельной краской в виде горизонтальных полос. Глина, роспись. V в. до н.э. Некрополь Артющенко-2. Раскопки Кашаева С.В. КМ-12424/38

Лекиф двуручный. С одной стороны – рельефное изображение — створки раковины, с другой стороны-рельефное изображение головы Пана или Зевса. Глина, лак. V в. до н.э. Некрополь Волна-1. Раскопки Цокур И.В. КМ-14682/21

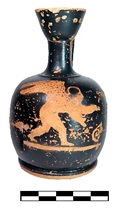

Лекиф чернолаковый. Тулово украшено краснофигурным изображением Эрота. Глина, лак, роспись. IV в. до н.э. Некрополь Волна-1. Раскопки Цокур И.В. КМ-14682/112

Лекиф чернолаковый. Тулово украшено краснофигурным изображением льва. Глина, лак, роспись. IV в. до н.э. Некрополь Волна – 1. Раскопки Цокур И.В. КМ-14682/118

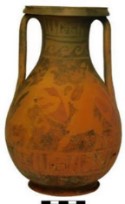

Пелика красноглиняная, расписная, акварельная. Глина, акварельная роспись. IV в. до н.э. Некрополь Волна-1. Раскопки Цокур И.В. КМ-14863/86

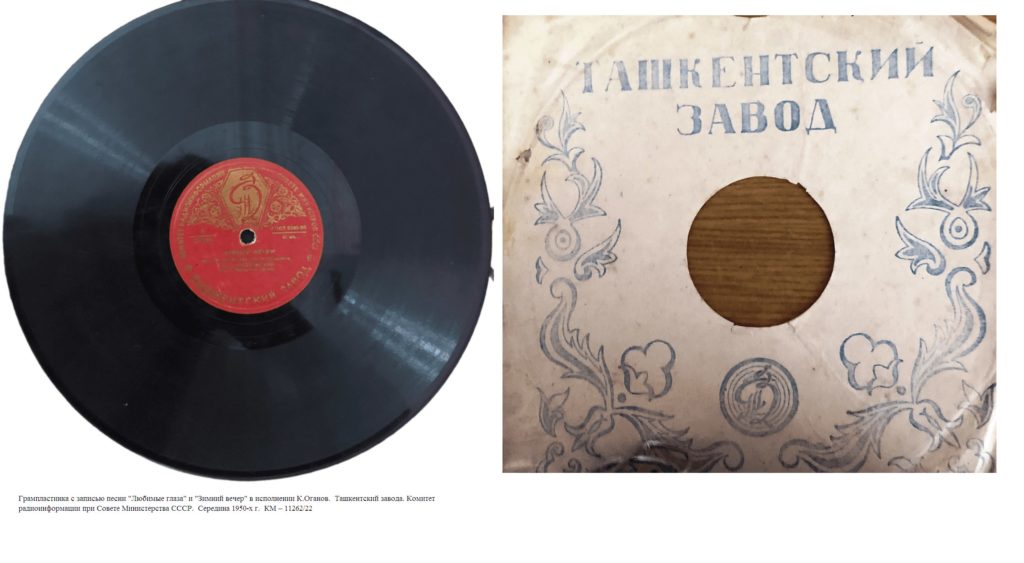

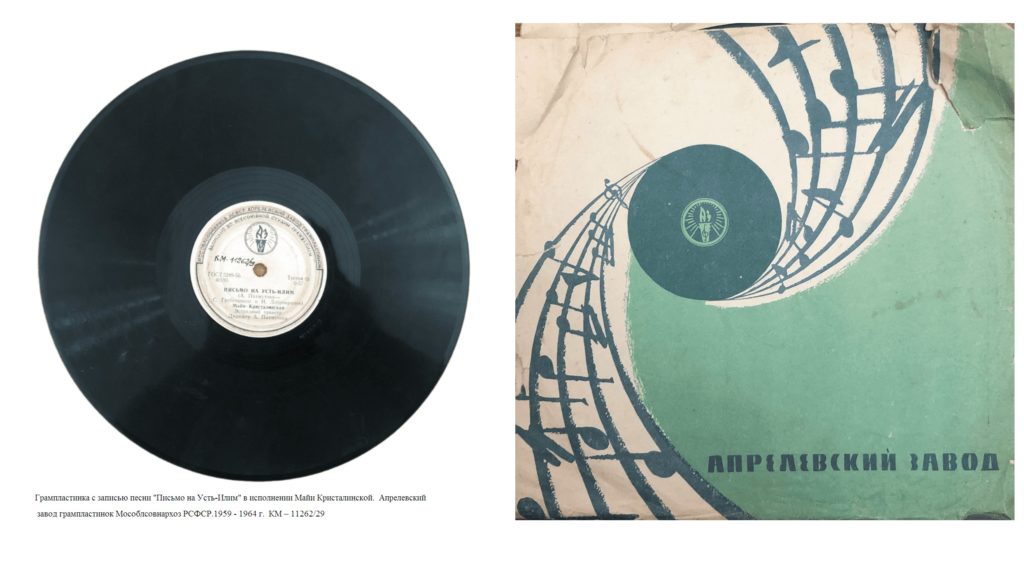

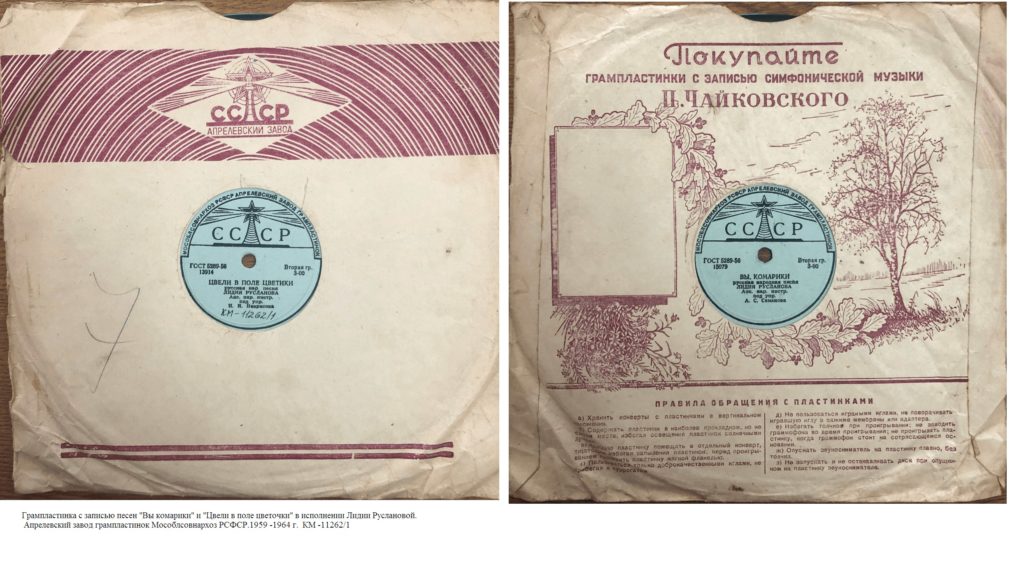

Звуки прошлого

Патефон — так называют портативную версию граммофона, которая получила свое название благодаря французской фирме «Братья Патэ». Мобильность этой версии проигрывателя заключалась в том, что он был скомбинирован, как чемодан с ручкой, позволяющей переносить его без особого труда. В 1930-е — 50-е годы в городах и сёлах нашей страны были популярны танцы под патефон, который выставлялся на окне, и собравшиеся во дворе танцевали.

Производство грампластинок в России было налажено 1 сентября 1910 года, когда в подмосковном селе Апрелевка открылась первая русская фабрика массы для граммофонных пластинок и их прессовки. Позднее она получила название Апрелевский завод грампластинок. На пластинках тех лет красовалась ласточка, державшая в клюве нотный знак золотистого цвета.

После революции был создан отдел «Советская пластинка», в структуру которого входили заводы грамзаписи: Ленинградский, Ташкентский, Московский и.т.д.

К началу 1950-х годов на смену механическим патефонам приходит разнообразная аппаратура для проигрывания пластинок с электрическим приводом диска и электронными усилителями на радиолампах. Стальная граммофонная игла заменена на более прочную — с корундовым наконечником. Правила обращения с пластинками обязательно печатались на бумажных конвертах, в которых продавались пластинки.

Примерно к этому же времени для производства пластинок был найден синтетический заменитель дорогого импортного шеллака — полихлорвинил. Пластинки в то время выпускались двух форматов — «гранд» (диаметром 25см, время звучания одной стороны 3 минуты) и «гигант» (30 см, время звучания 4 минуты)

Пластинки выпускались массовыми тиражами, каждая упаковывалась в конверт. Этим широко пользовались производители пластинок. Они не упускали возможности широко рекламировать на конвертах свои товары и фирму.

После 1917 года реклама стала менее широкой. На конвертах рекламировался, в основном, только отдельный вид товара или, даже, напоминание населению о каких-то общих требованиях и правилах.

Последняя пластинка со скоростью вращения 78 об/мин была записана фирмой «Мелодия» 12 ноября 1969 года.

В публичном показе мы представляем несколько предметов из фондовой коллекции Таманского музейного комплекса.

Хрупкое наследие мастеров стеклодувов

В начале 1700 годов, вместе с иностранными стеклодувами появилось в России и немецкое слово «штоф», обозначавшее изначально меру объема, равнявшуюся 1/10 ведра, а впоследствии закрепившееся за бутылкой, имевшей тот же объем. Примечательно, что в России уже существовало название меры в 1/10 ведра — кружка. Но «штоф» звучало красивее, так и прижилось.

Сейчас штоф уже не мера измерения, а лишь название, обозначающее красивую, оригинальную бутылку для напитков, изящный предмет сервировки. Современные мастера стеклодувного производства черпают свое вдохновение в штофах дореволюционной России, которые представляли собой настоящее произведение искусства.

В фонды Таманского музейного комплекса в 2014 году по закупке поступил штоф с пятью рюмочками, выполненных в виде маленьких пивных кружечек. Набор датируются 1909 г. Изящная конусовидная форма штофа с узким горлышком венчается каплевидной пробкой. Тулово сосуда, как и рюмочек, украшено стилизованным лучевидным орнаментом, выполненным в виде павлиньих перьев с глазками бордового цвета, придающие визуальную многогранность предметам.

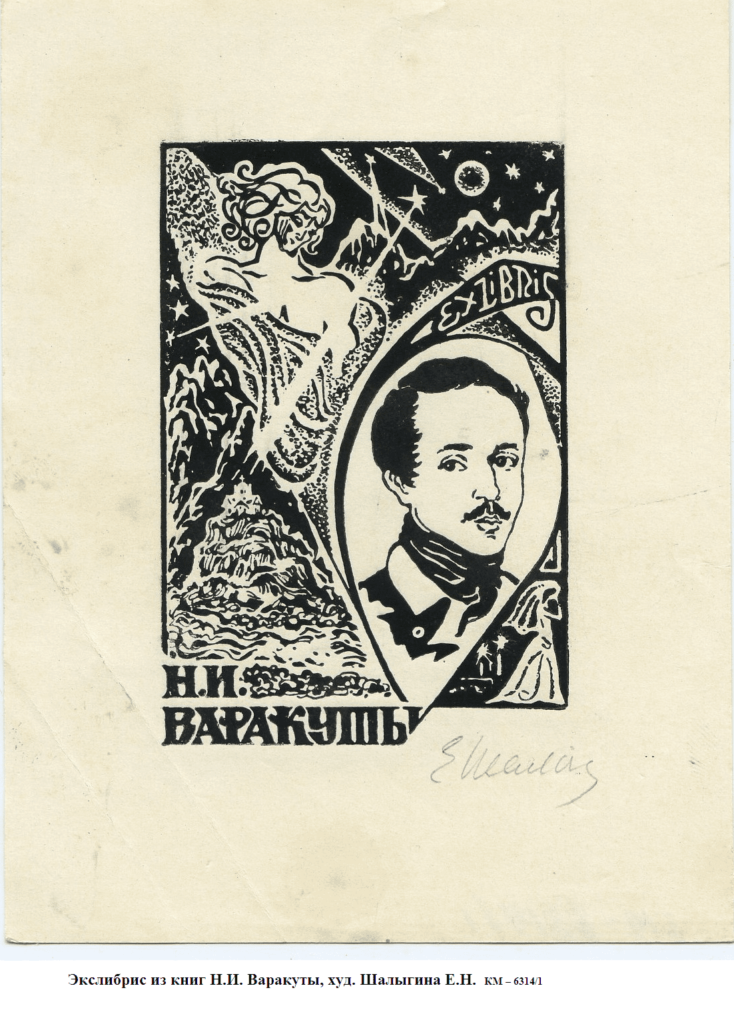

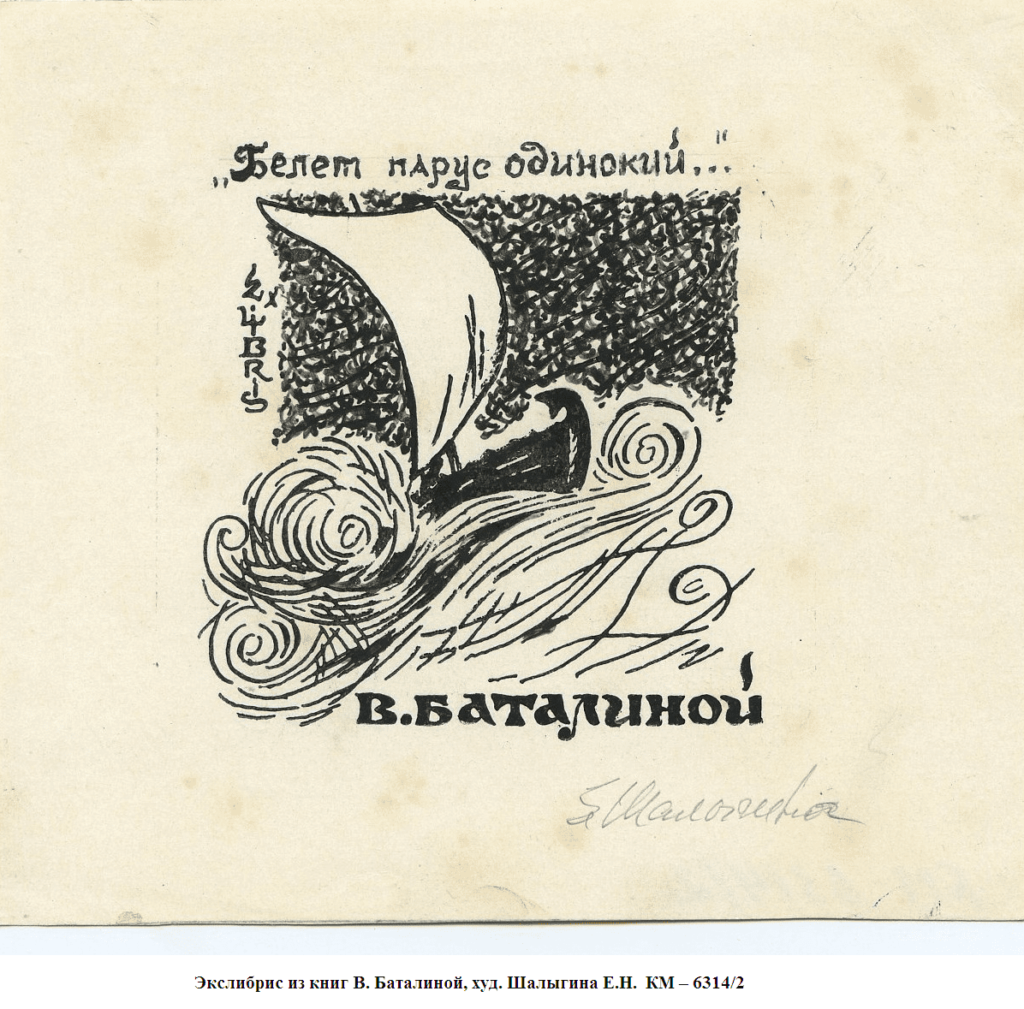

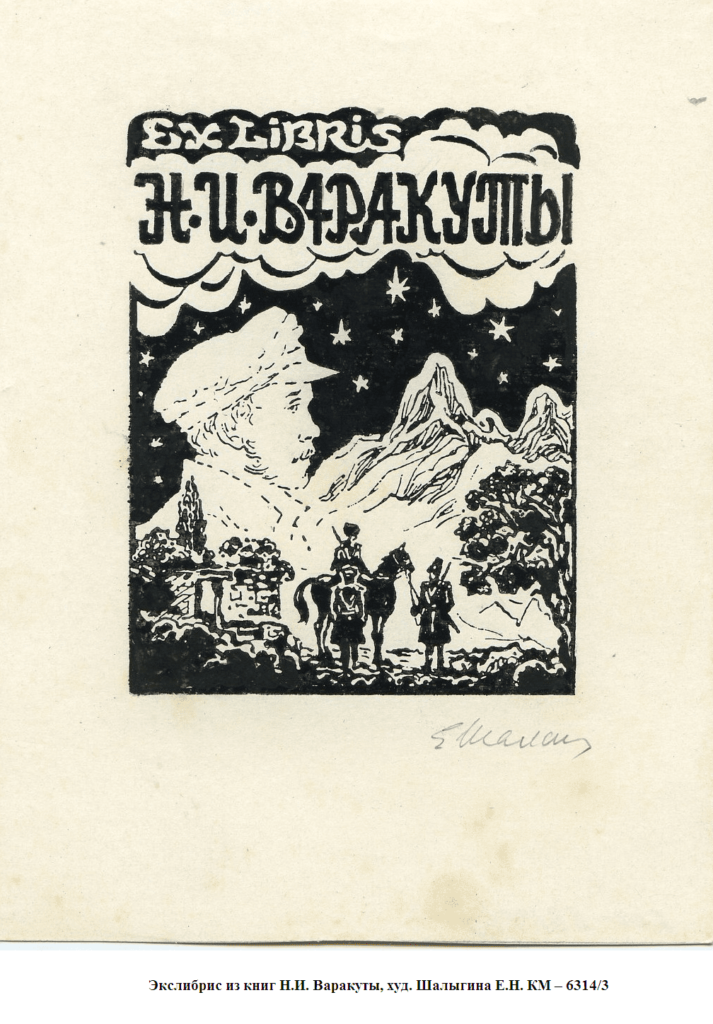

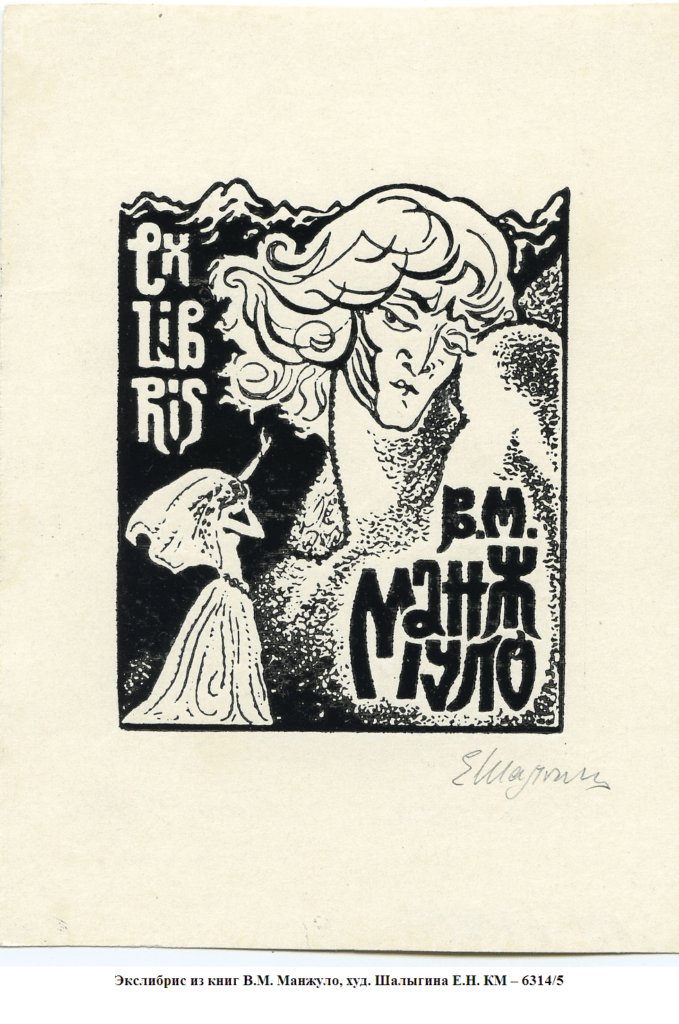

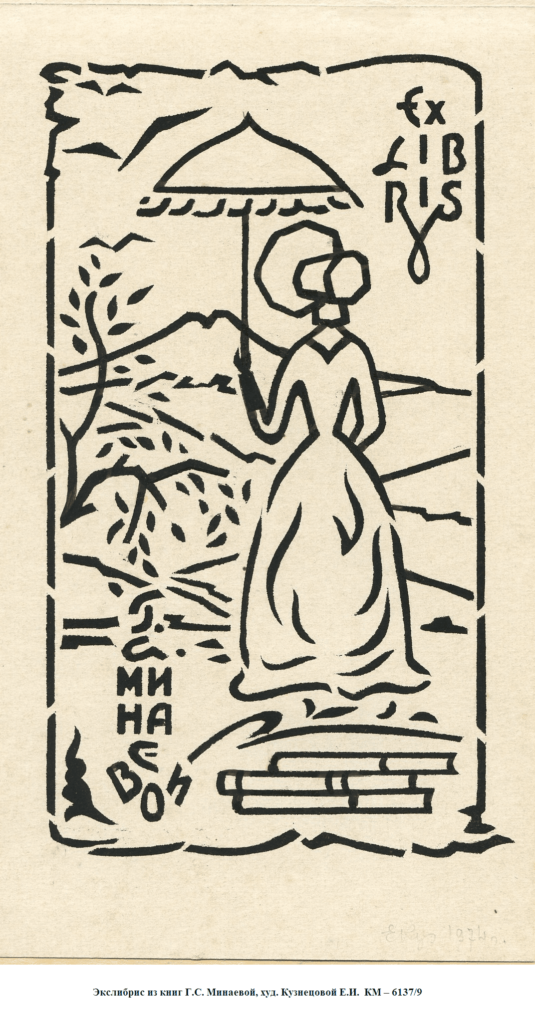

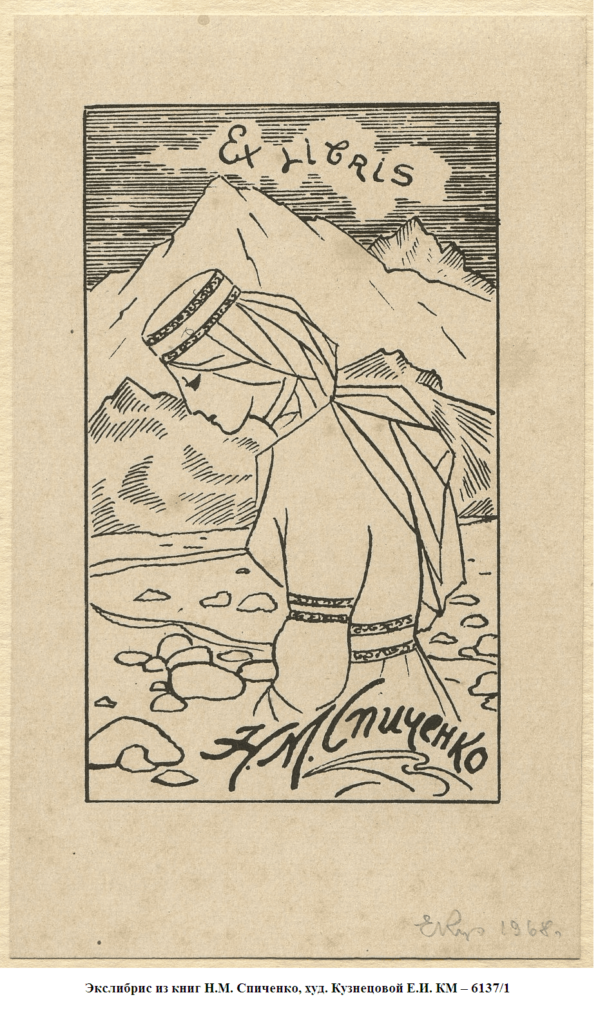

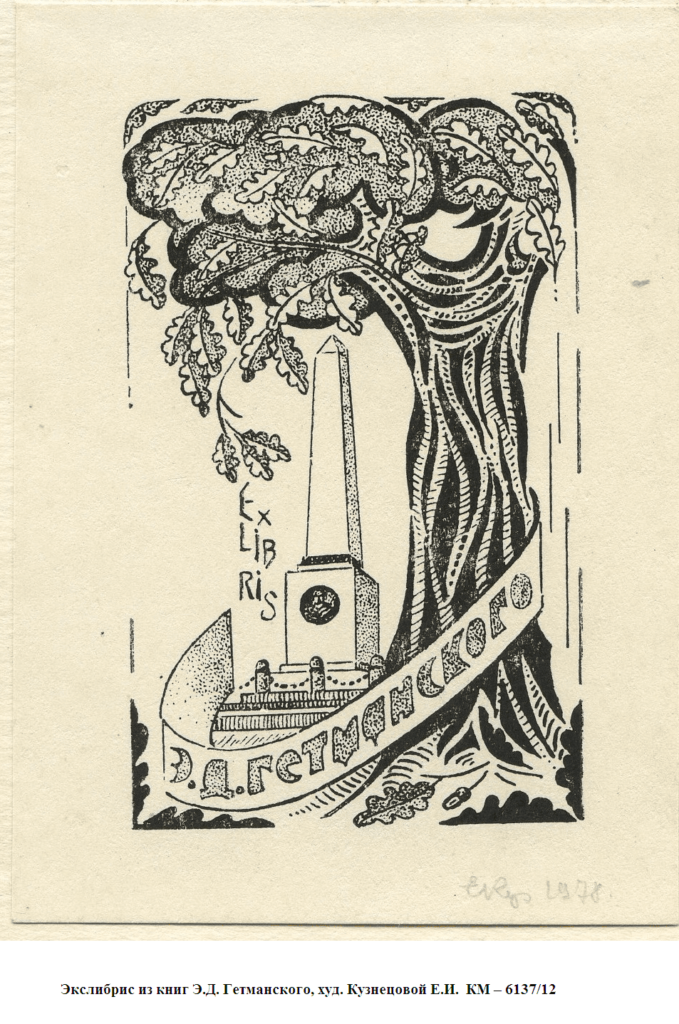

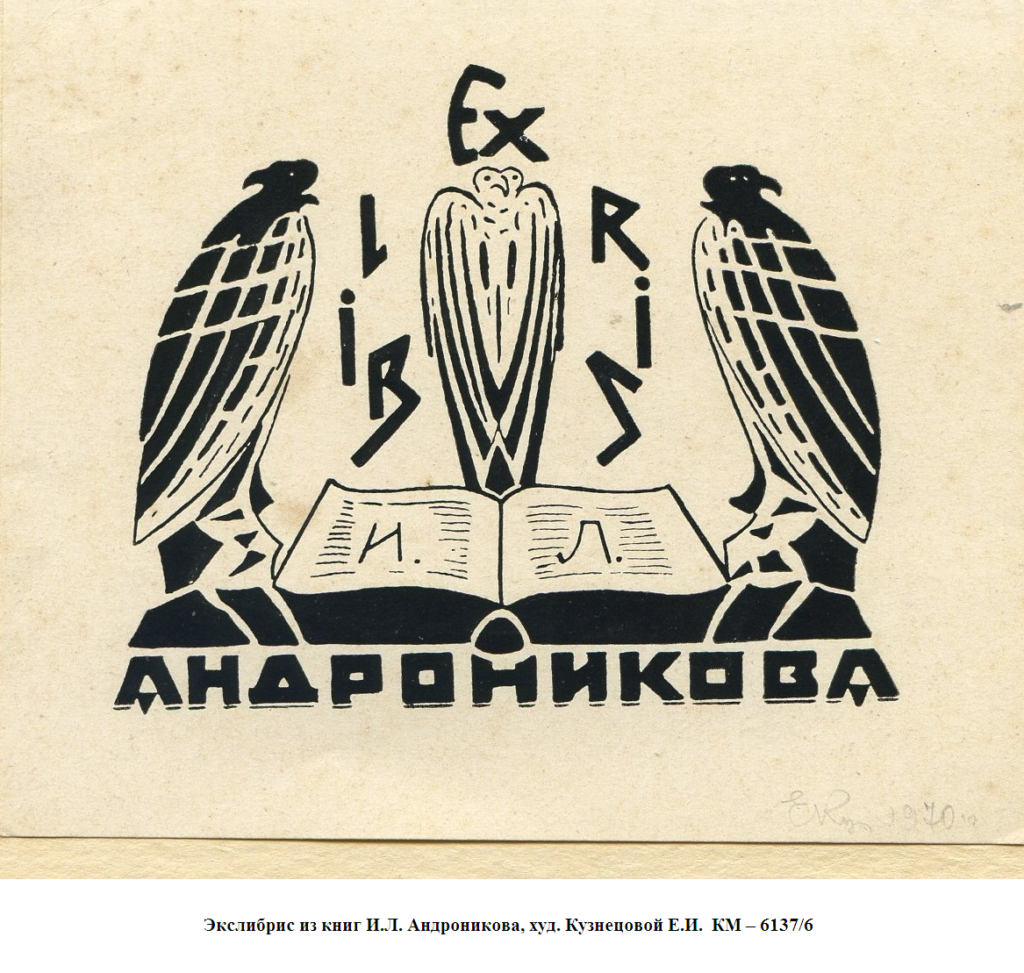

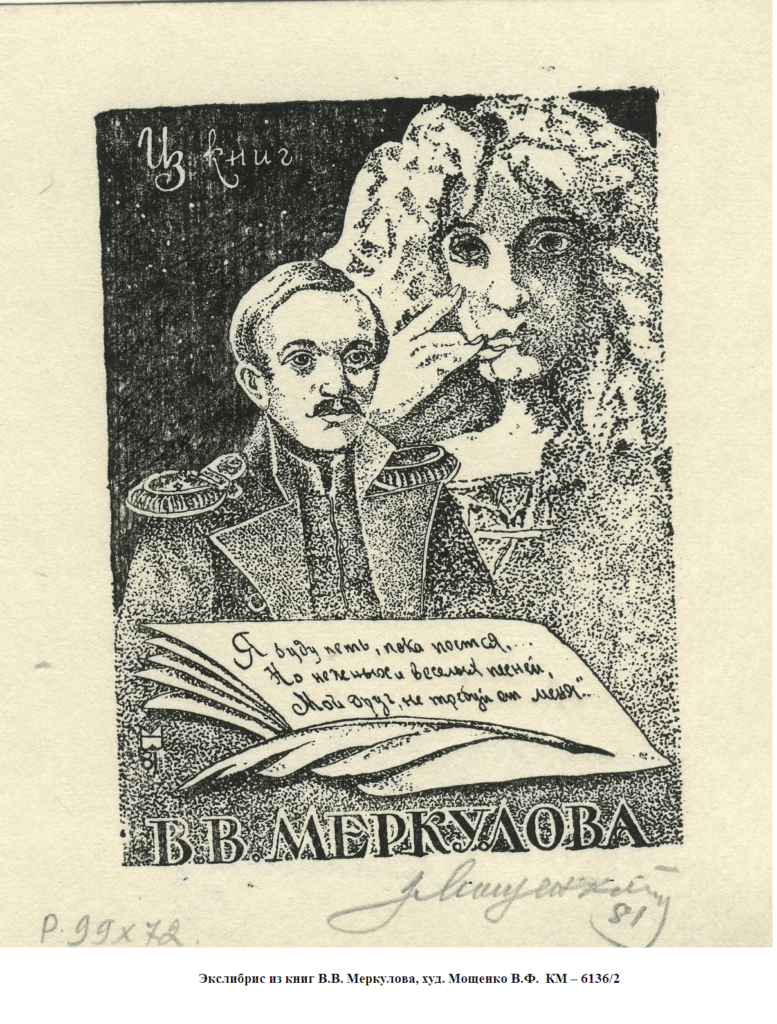

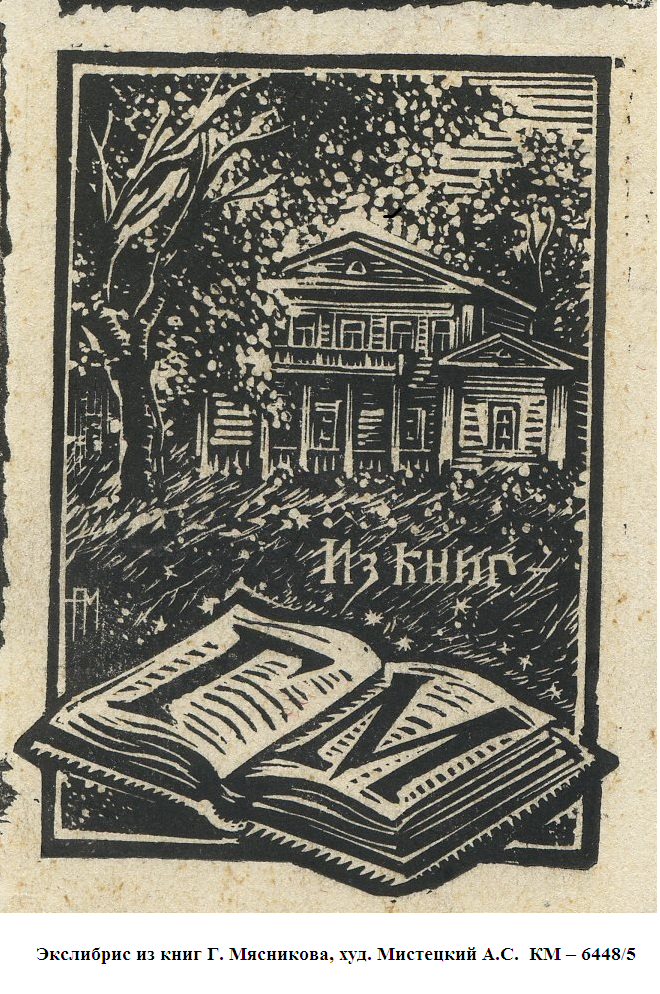

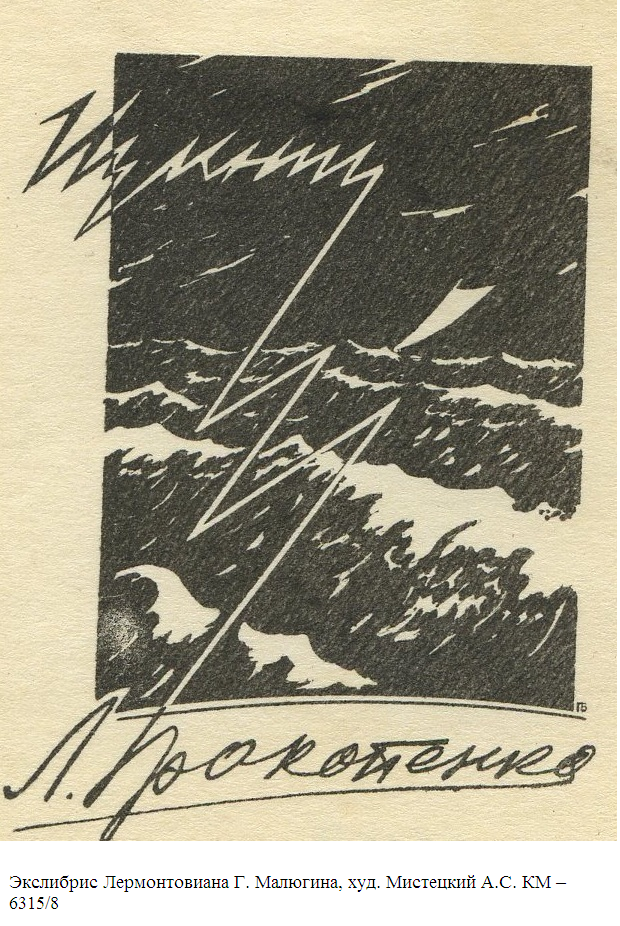

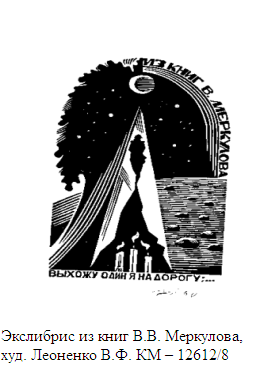

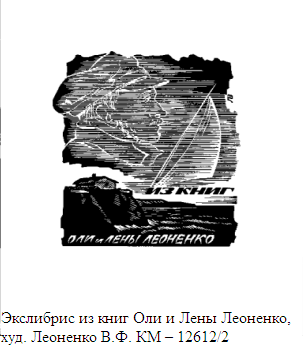

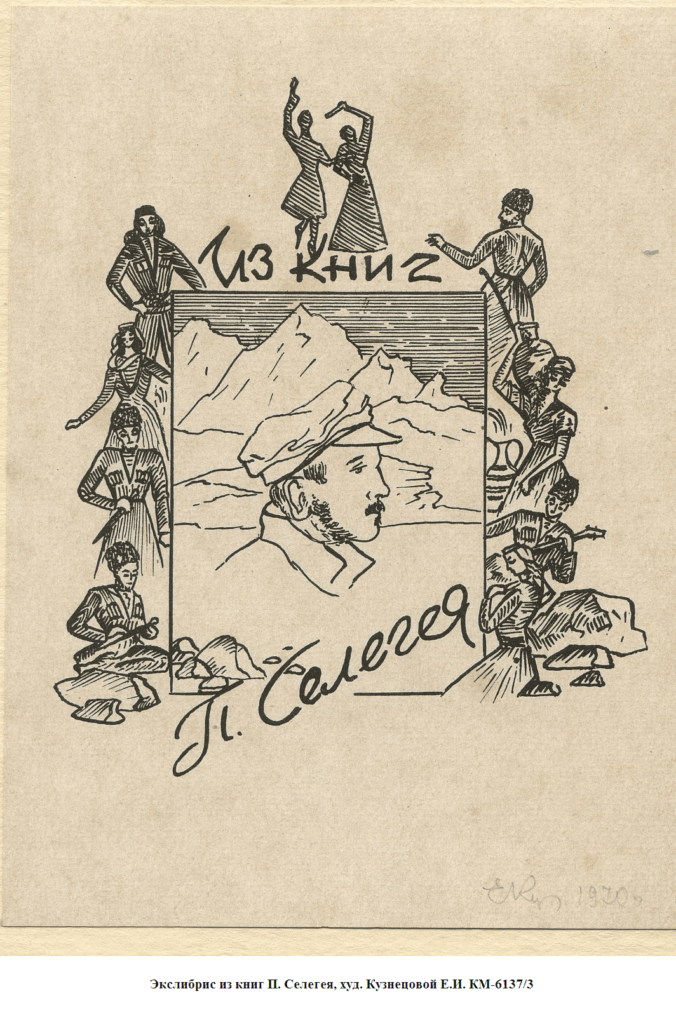

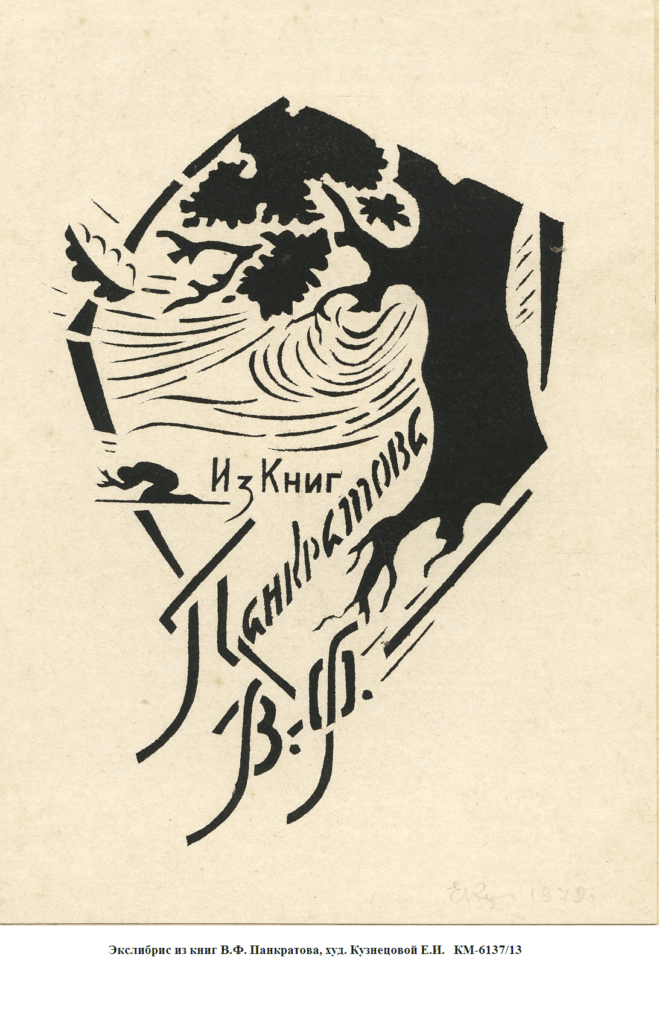

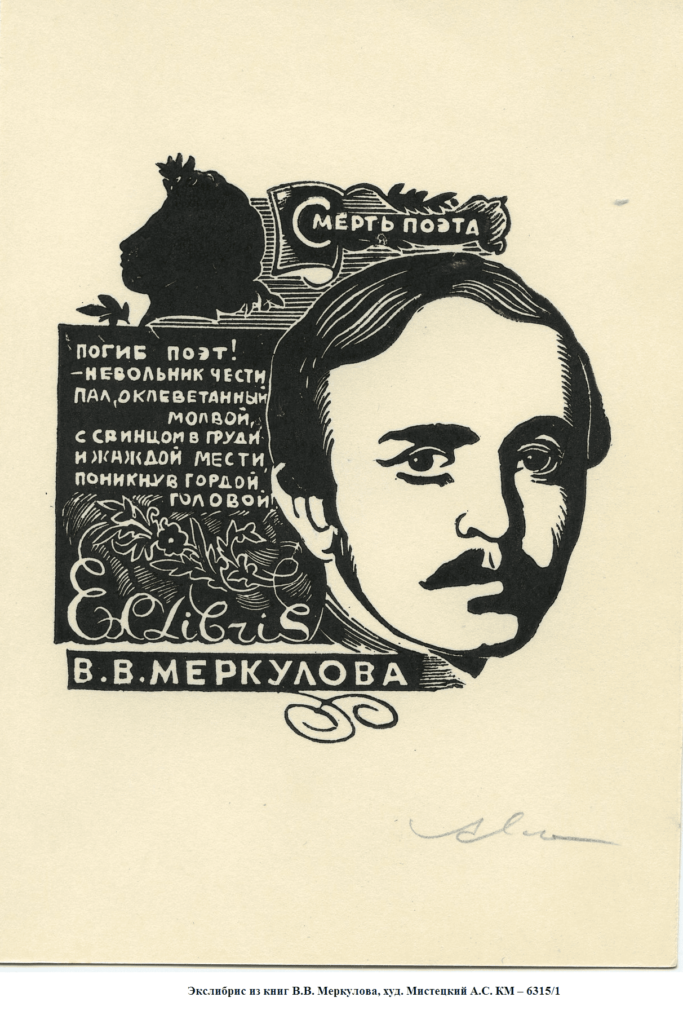

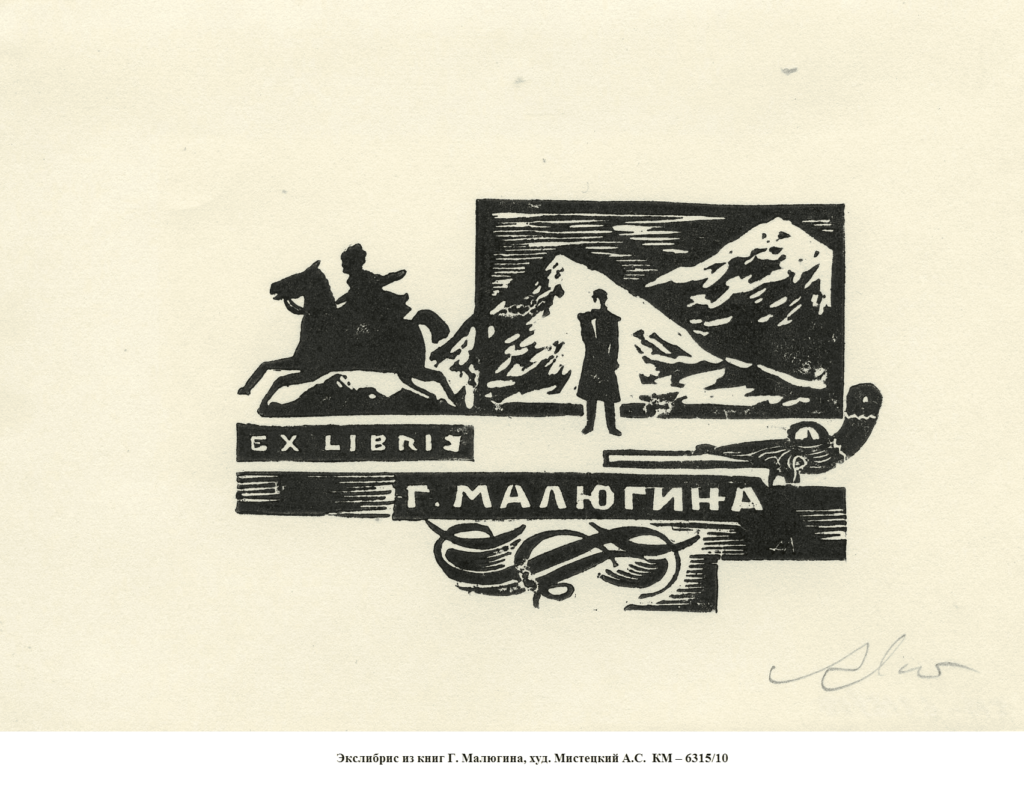

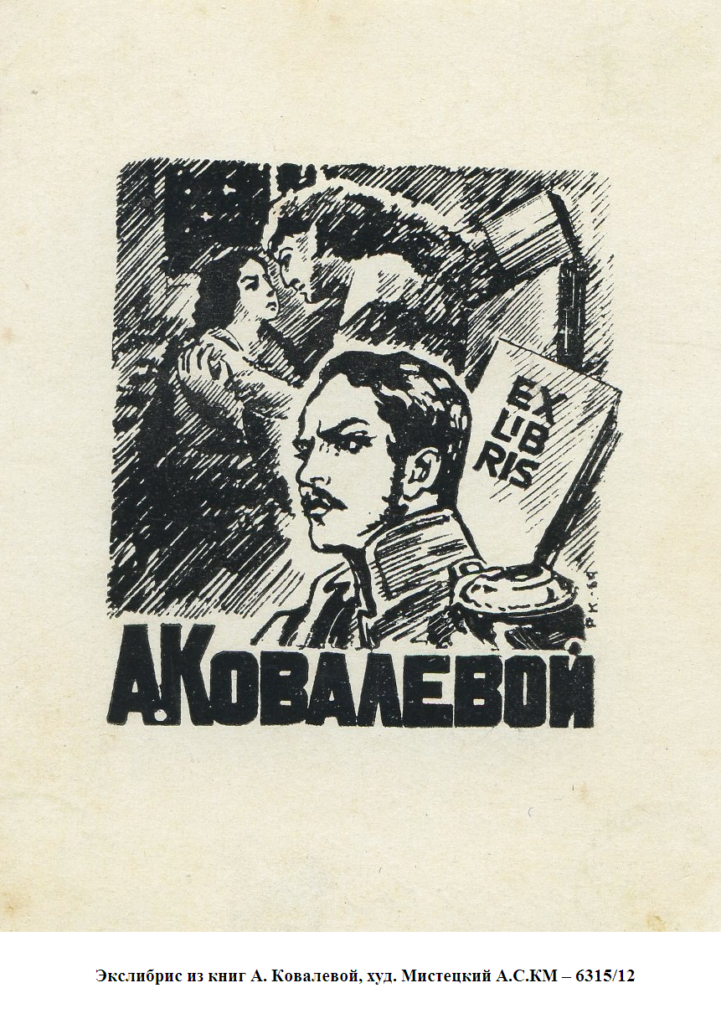

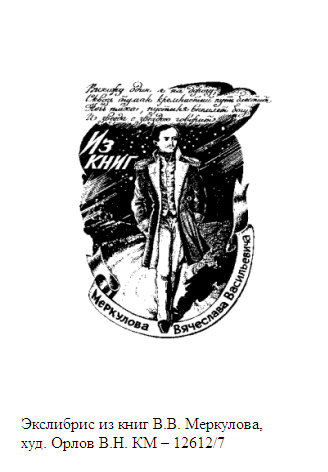

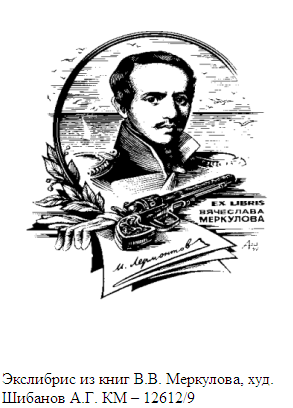

Экслибрисы-книжные знаки из собрания Таманского музейного комплекса

Экслибрис — своеобразный жанр книжной графики, имеет славную историю, продолжающуюся уже более 500 лет.

До изобретения книгопечатания рукописные книги представляли огромную редкость и большую ценность. Поэтому на заглавном листе или на внутренней стороне переплета делались особые надписи. Они обычно начинались со слов «из книг» (ex libris).

Бурное развитие графики и искусства книги дало искусству экслибриса небывалые стилевые, сюжетные и художественно-технические возможности. В это время книжной графикой и экслибрисом занимаются ведущие художники. Теперь экслибрис уже не просто метка для библиотеки, а произведение особого рода малой графики, имеющий ценность как образец искусства временного периода. Сюжеты экслибрисов отражают характер владельца, а также его внутренний мир. Коллекционеры собирают целые коллекции книжных знаков, им иногда уделяется больший интерес, чем самой книге.

В коллекции Таманского музейного комплекса представлены экслибрисы, связанные с именем М.Ю. Лермонтова. Это книжные знаки: миниатюры с портретом Лермонтова, цитатами из его произведений, иллюстрациями к стихотворениям и прозе, изображением мест, связанных с жизнью и творчеством поэта.

Государственные культы на Боспоре (через денежное обращение)

Одной из самых важных областей культуры и идеологии древнегреческих полисов была религия. Культы богов и героев, почитавшихся в древнегреческих государствах, подразделялись на общеэллинские и полисные, иноземные (варварские, восточные и т.п.) и частные (домашние).

Города Боспорского царства (столица Пантикапей) чеканили серебряную, золотую и медную монеты, имевшие хождение на внутреннем рынке. На этих монетах встречаются изображения различных богов и богинь. Появление того или иного божества на монетах и частота чеканки его изображений на монетных типах свидетельствуют о широте распространения и важной роли культа данного бога в городах (полисах) Боспора. Дело в том, что городские магистраты, отвечавшие за чеканку монет, являлись также государственными служащими.

На протяжении почти всего времени существования Боспорского царства государственный статус сохраняли культы Аполлона, Афродиты, Зевса Сотера, Геракла, Посейдона, Кибелы и Асклепия. Государственные культы Деметры, Диониса, Артемиды, Диоскуров, Гекаты и Ахилла отправлялись в основном в период классической и эллинистической эпох. Культы Ареса, Геры и римских императоров приобретают государственный статус лишь в первые века н.э. В VI-I вв. до н.э. главным покровителем Боспора являлся Аполлон Врач. В I-IV вв. н.э. эту роль играла Афродита Урания (небесная). Многие культы (Диониса, Сатира, Аполлона и др.) связаны были с укреплением власти боспорских правителей, отражают историю взаимоотношений внутри Боспора и с другими древнегреческими государствами.

С бурными событиями I в. до н.э. – I в. н.э. (войны Митридата VI Евпатора, смена власти и пр.) связано увеличение количества государственных культов на рубеже нашей эры (культы Мена, Гермеса, Гелиоса, египетских богов). В составе боспорского государственного пантеона преобладали часто греческие божества. В эллинистический период (III . до н.э.-н. I в. до н.э.)отправлялись государственные культы Аполлона, Зевса, Диониса, Геракла, Кибелы, Деметры, Афродиты, Артемиды, Ахилла, Посейдона и Диоскуров. В первые века нашей эры сохраняются культы Аполлона, Зевса, Посейдона и Асклепия, появляется культ римских императоров.

Значительные перемены в государственном пантеоне приходятся на I в. до н.э. – I в. н.э. – именно в это время рушится держава Митридата VI Евпатора, а Боспор попадает под сильное влияние Рима.

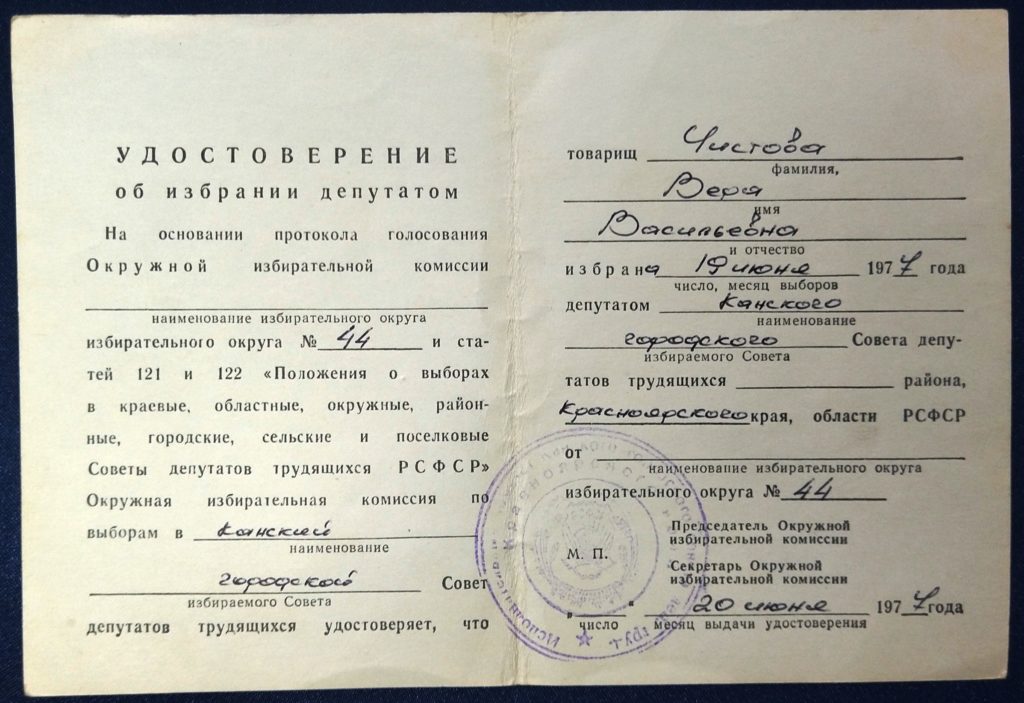

Представленные в виртуальной выставке монеты относятся по времени к периоду правления династии Спартокидов (438-109 гг. до н.э.), Митридата VI Евпатора (109-63 гг. до н.э.) и его преемников – вплоть до царя Аспурга (10 г. до н.э. – 37 г. н.э.). Благодаря сохранившимся монетам этого времени мы можем увидеть и познакомиться с культами, что были представлены в данный период на Боспоре.

Монета. Пантикапей. ок. 330-310 гг. до н. э. Лицевая сторона: изображение головы безбородого сатира вправо.Оборотная сторона: изображение протомы пегаса вправо. Надпись ПАN.

Монета. Пантикапей. ок. 330-310 гг. до н. э. Лицевая сторона: изображение головы безбородого сатира вправо.Оборотная сторона: изображение протомы пегаса вправо. Надпись ПАN.

Монета. Пантикапей. Обол. к. III – н. II до н.э. Лицевая сторона: изображение головы Посейдона вправо. Оборотная сторона: изображение проры корабля влево. Надпись ПАNTI.

Монета. Пантикапей. Обол. к. III – н. II до н.э. Лицевая сторона: изображение головы Посейдона вправо. Оборотная сторона: изображение проры корабля влево. Надпись ПАNTI.

Монета. Пантикапей. III в. до н. э. Лицевая сторона: изображение головы безбородого сатира в венке влево. Оборотная сторона: изображение голова льва с пышной гривой влево, внизу изображение осетра. Надпись ПАN.

Монета. Пантикапей. III в. до н. э. Лицевая сторона: изображение головы безбородого сатира в венке влево. Оборотная сторона: изображение голова льва с пышной гривой влево, внизу изображение осетра. Надпись ПАN.

Монета. Пантикапей. 80 — 70 годы до н.э. Лицевая сторона: изображение головы Диониса в плющевом венке вправо. Оборотная сторона: изображение горита в поле, слева вверху монограмма.

Монета. Пантикапей. 80 — 70 годы до н.э. Лицевая сторона: изображение головы Диониса в плющевом венке вправо. Оборотная сторона: изображение горита в поле, слева вверху монограмма.

Монета. Пантикапей. II в. до н. э. Лицевая сторона: изображение головы Аполлона в венке вправо. Оборотная сторона: изображение лука в горите. Надпись ПА.

Монета. Пантикапей. II в. до н. э. Лицевая сторона: изображение головы Аполлона в венке вправо. Оборотная сторона: изображение лука в горите. Надпись ПА.

Монета. Боспорская. 12 в. до н.э. — 13 в.н.э. Лицевая сторона: изображение Афродиты в диадеме Оборотная сторона: изображение проры корабля влево Надпись ΑΓΡΙΠΠΕΩΝ.

Монета. Боспорская. 12 в. до н.э. — 13 в.н.э. Лицевая сторона: изображение Афродиты в диадеме Оборотная сторона: изображение проры корабля влево Надпись ΑΓΡΙΠΠΕΩΝ.

Монета. Фанагория. Правление Митридата VI Евпатор (109-63 гг. до н.э.). Лицевая сторона: Изображение головы Артемиды вправо, слева лук. Оборотная сторона: Лань влево, справа монограмма. Под чертой надпись ΦΑΝΑΓΟΡΙΤΩΝ.

Монета. Фанагория. Правление Митридата VI Евпатор (109-63 гг. до н.э.). Лицевая сторона: Изображение головы Артемиды вправо, слева лук. Оборотная сторона: Лань влево, справа монограмма. Под чертой надпись ΦΑΝΑΓΟΡΙΤΩΝ.

Монета. Пантикапей. II в. до н. э. Лицевая сторона: изображение головы Аполлона в венке вправо. Оборотная сторона: изображение лука в горите. Надпись ПАN.

Монета. Пантикапей. II в. до н. э. Лицевая сторона: изображение головы Аполлона в венке вправо. Оборотная сторона: изображение лука в горите. Надпись ПАN.

Монета. Пантикапей. ок. 330 — 310 год до н.э. Лицевая сторона: изображение головы безбородого сатира вправо. Оборотная сторона: изображение протомы пегаса вправо.

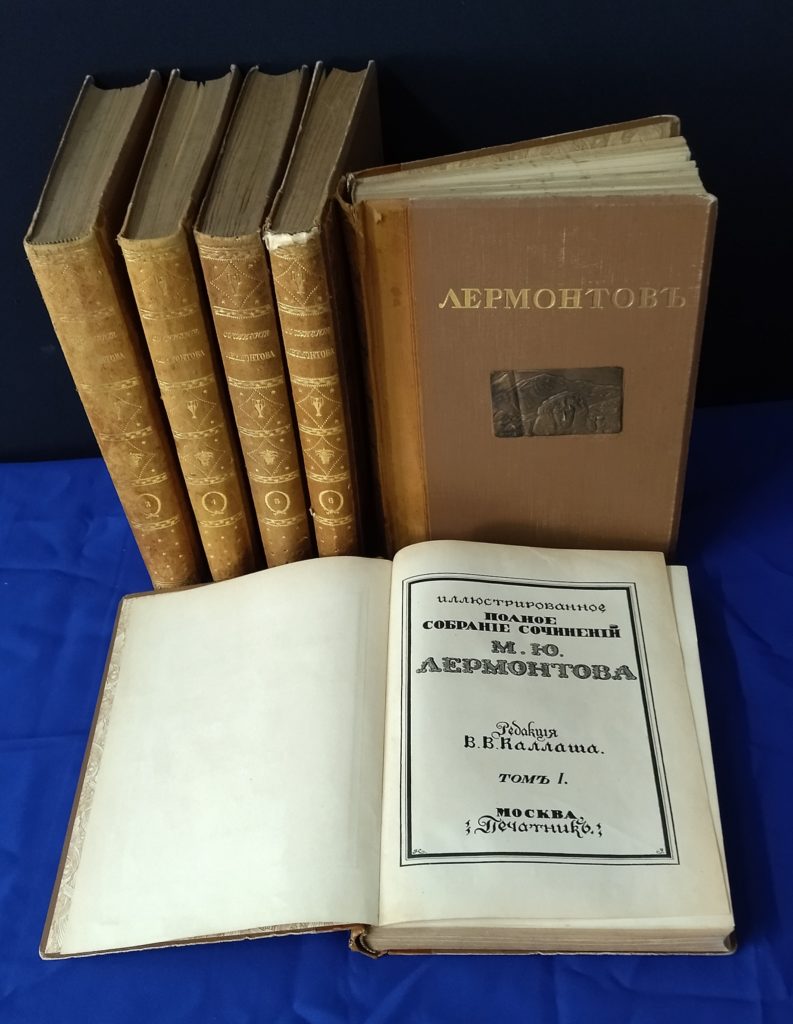

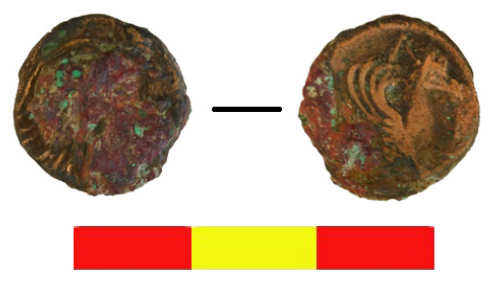

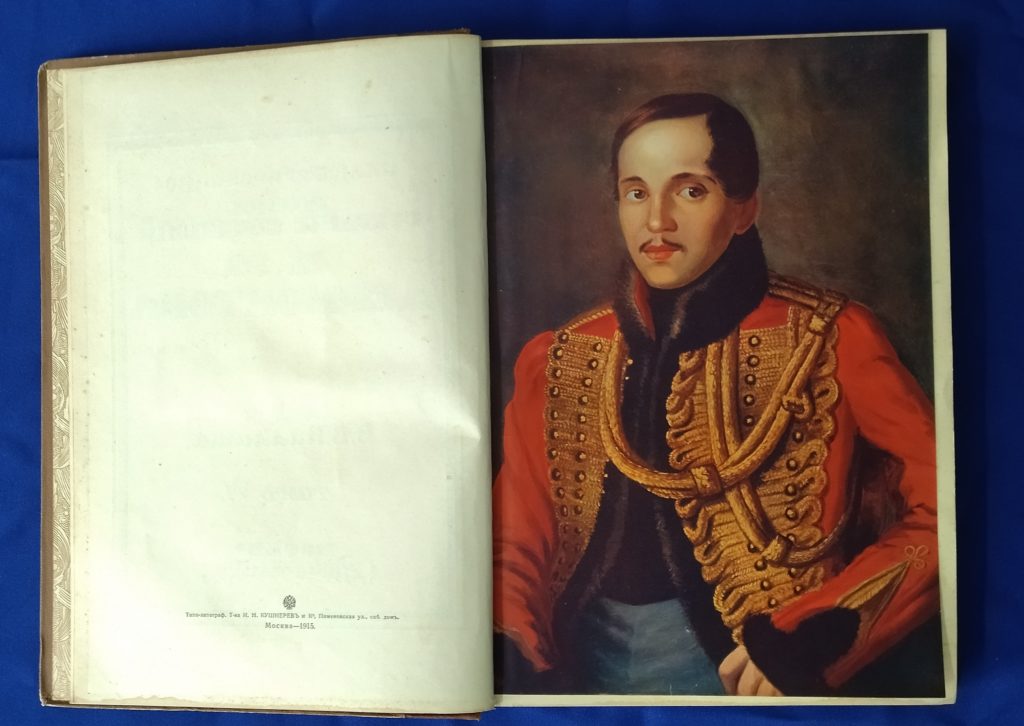

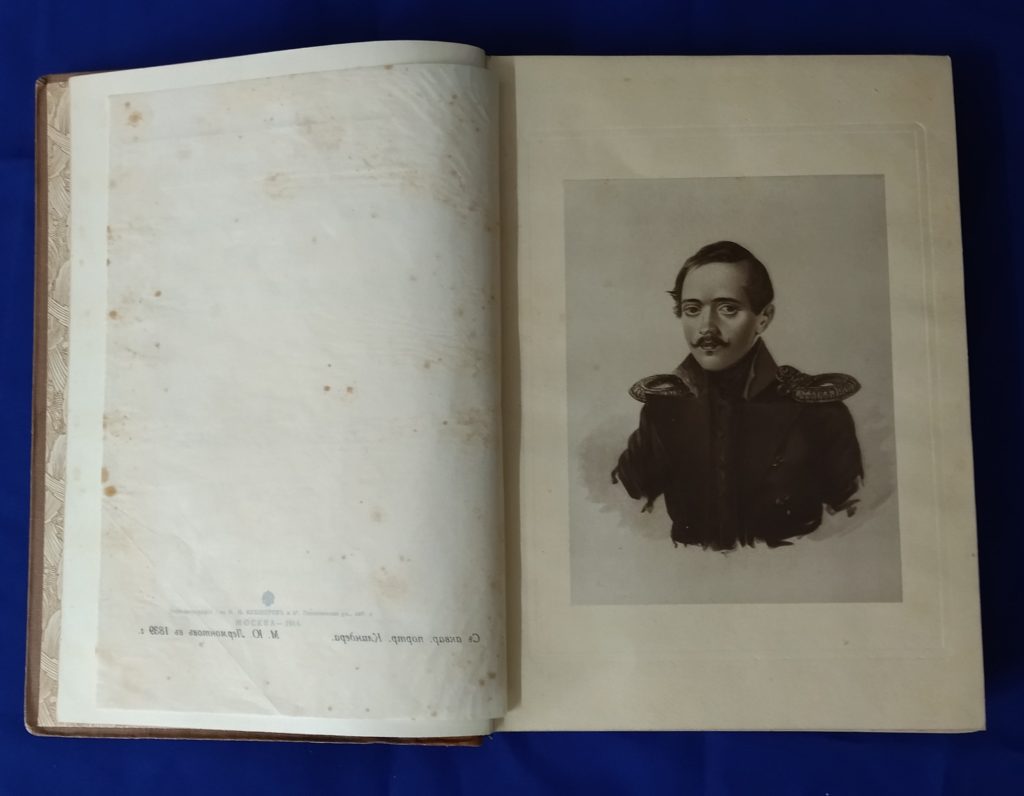

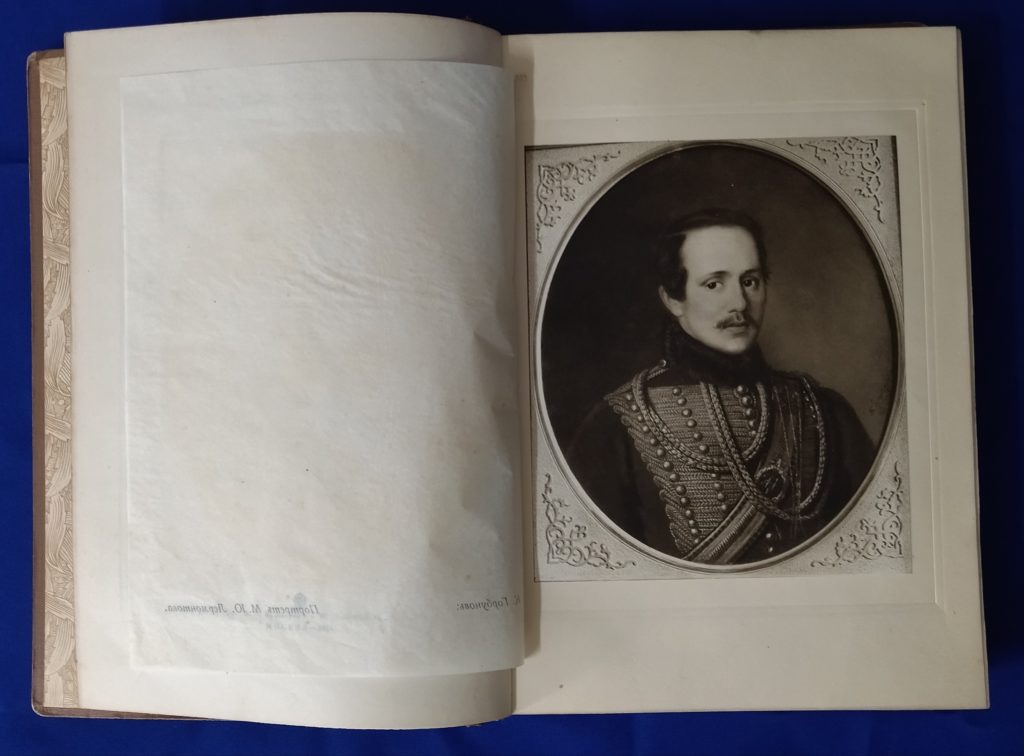

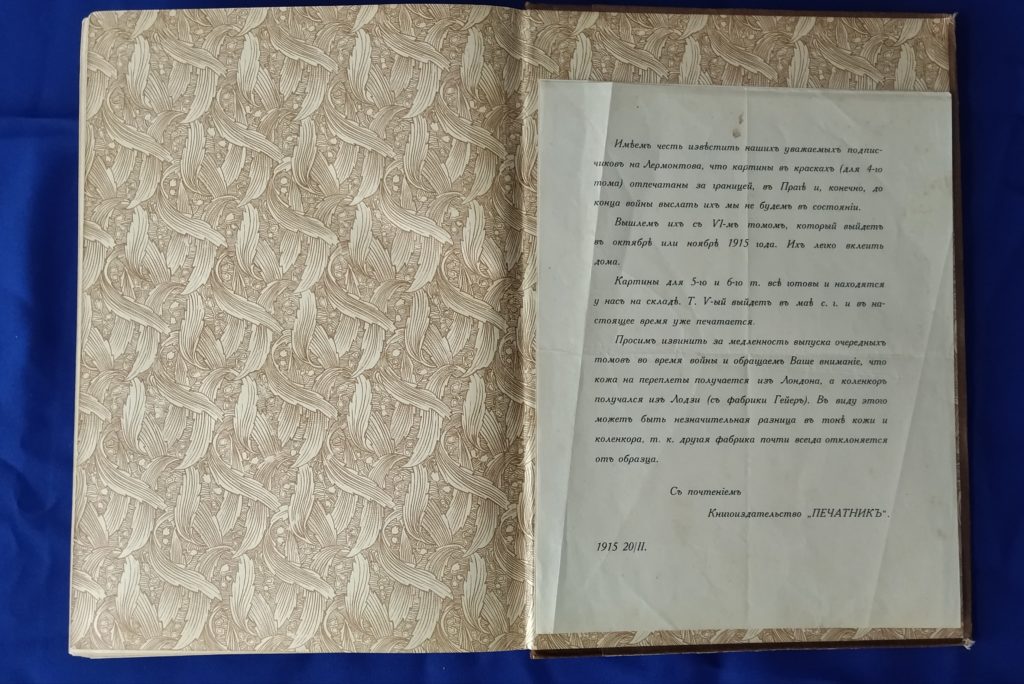

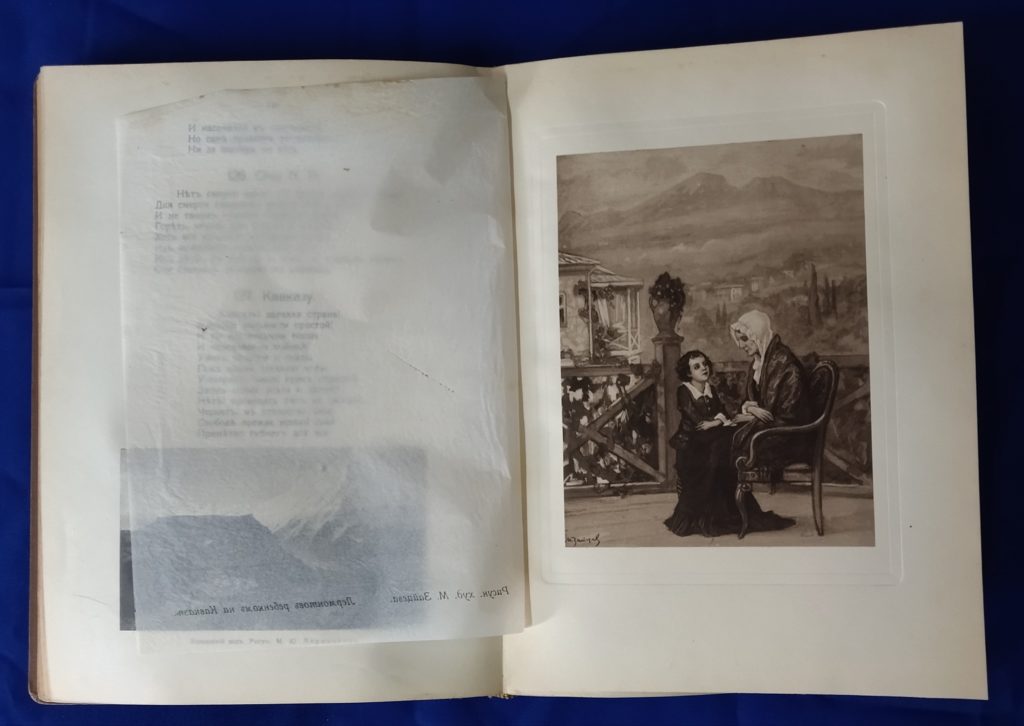

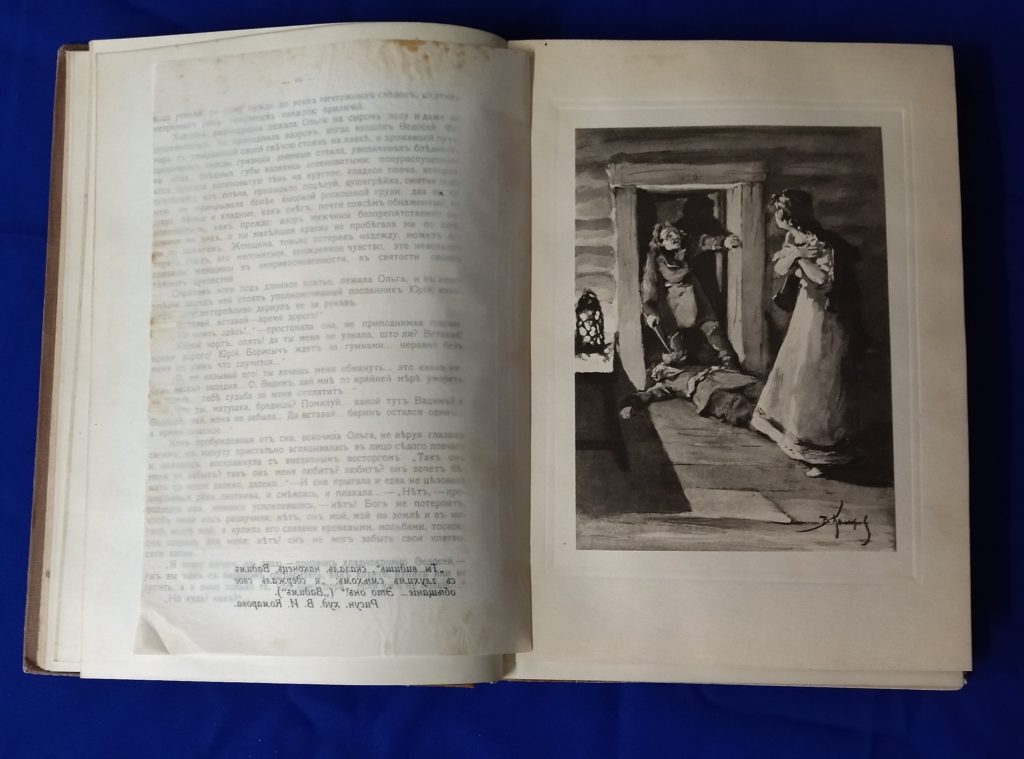

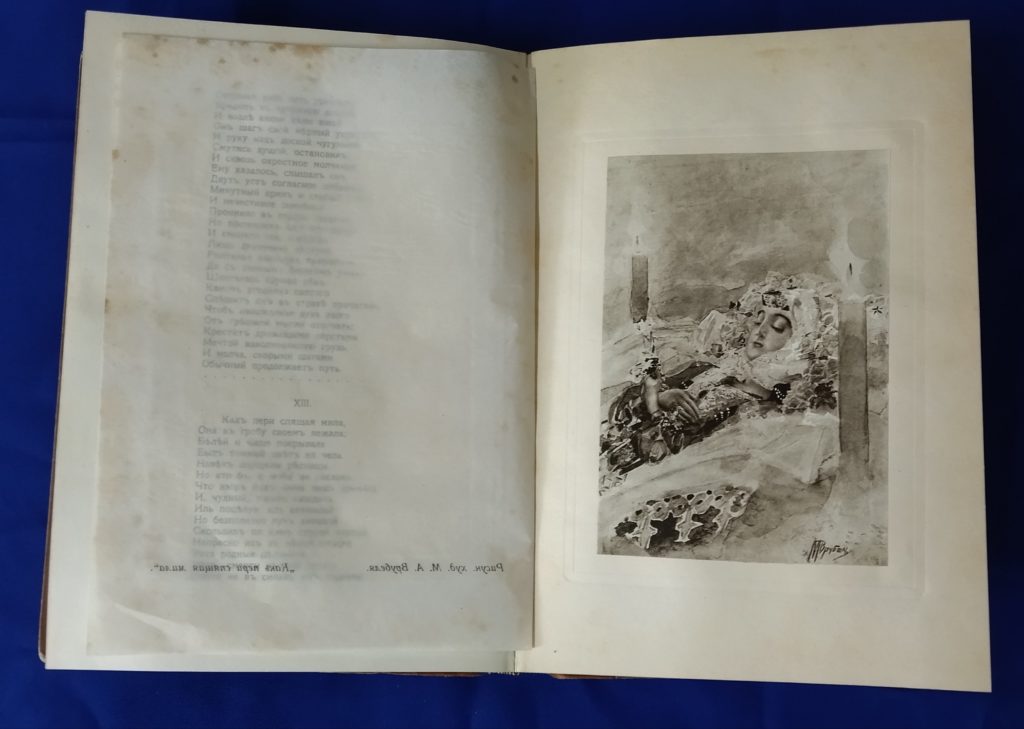

Юбилейные издания произведений М.Ю. Лермонтова нач. XX в. в России

Полное собрание сочинений М.Ю. Лермонтова в 6-ти томах, издано в Типо-литографии Т-ва И.Н. Кушнаревъ и К0 «Печатникъ» (Москва, 1914 – 1915 г.г.).

Каждый том хорошо иллюстрирован, имеются отдельные листы с цветными и черно-белыми иллюстрациями. Авторы в основу издания взяли все лучшее, наиболее полное и исправленное, что было сделано для уяснения жизни и творчества поэта за столетие с его рождения.

Издание предназначалось для широкого круга читателей – почитателей гениального поэта, для поднятия общественного интереса к его жизни и творчеству, для новых исследований. Издание и сегодня вызывает уважение, восхищение к труду издателей, будет интересно посетителям сайта.

Полное собрание сочинений М.Ю. Лермонтова. В редакции В.В. Каллаша. Москва. Изд-во «Печатник» типо-литографии т-ва И.Н. Кушнаревъ и К. 1914, т. 1, с. 302, с рисунками на отдельных листах. КМ-5441/1

Полное собрание сочинений М.Ю. Лермонтова. В редакции В.В. Каллаша. Москва. Изд-во «Печатник» типо-литографии т-ва И.Н. Кушнаревъ и К. 1914, т. 1, с. 302, с рисунками на отдельных листах. КМ-5441/1

Полное собрание сочинений М.Ю. Лермонтова. В редакции В.В. Каллаша. Москва. Изд-во «Печатник» типо-литографии т-ва И.Н. Кушнаревъ и К. 1914, т. 1, с. 302, с рисунками на отдельных листах. КМ-5441/1

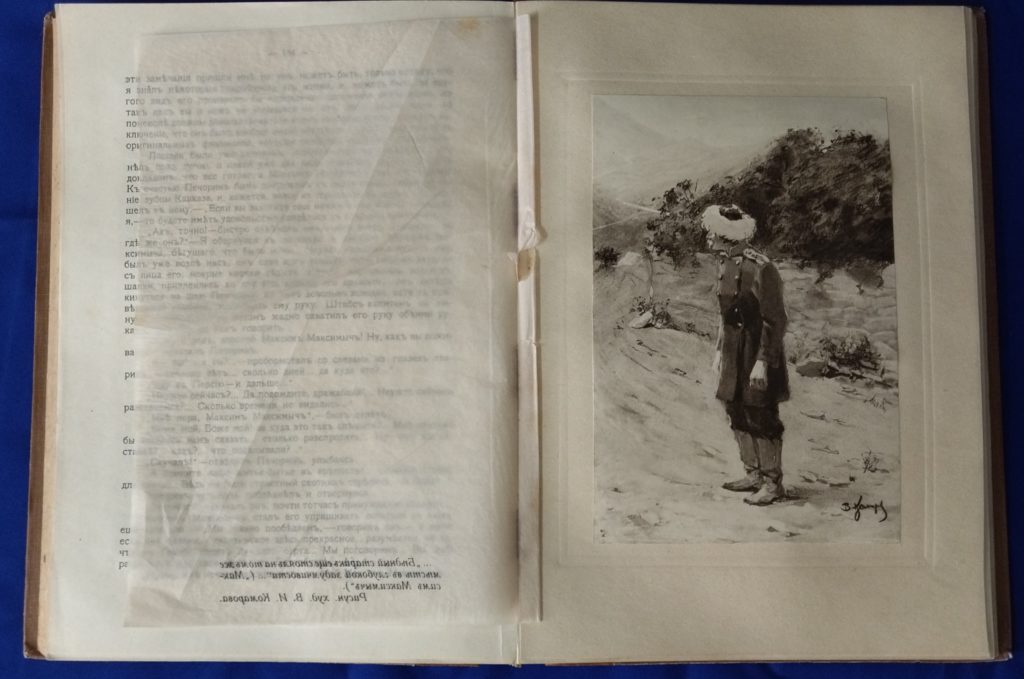

Полное собрание сочинений М.Ю. Лермонтова. Москва. 1914, т. 2. КМ-5441/2

Полное собрание сочинений М.Ю. Лермонтова. Москва. 1914, т. 2. КМ-5441/2

Полное собрание сочинений М.Ю. Лермонтова. Москва. 1914, т. 2. КМ-5441/2

Полное собрание сочинений М.Ю. Лермонтова. Москва. 1914, т. 2. КМ-5441/2

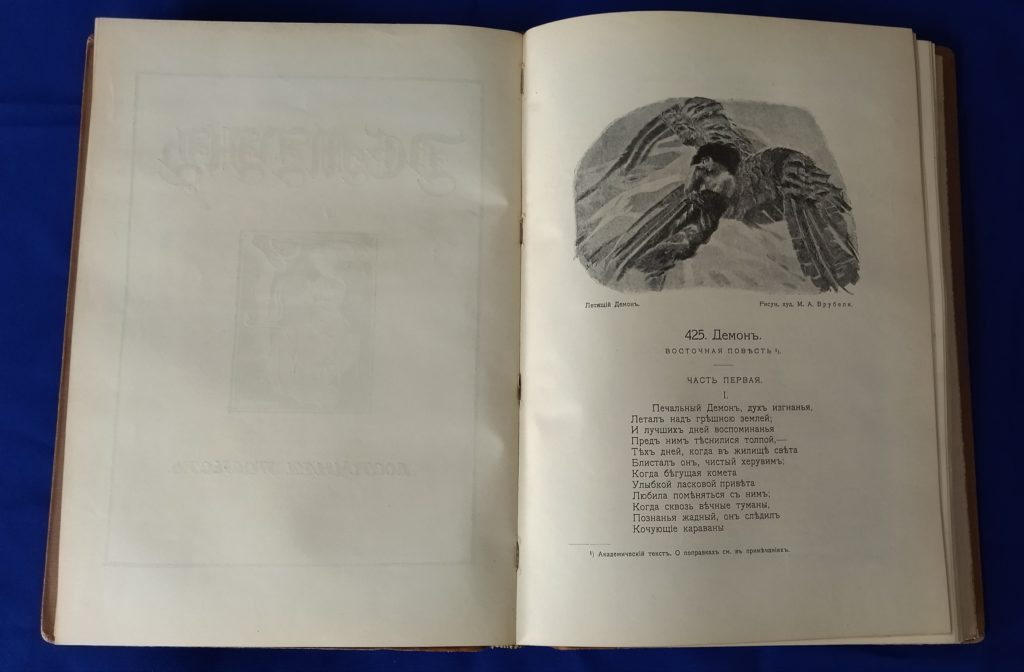

Полное собрание сочинений М.Ю. Лермонтова. Москва. 1914, т. 3. КМ-5441/3

Полное собрание сочинений М.Ю. Лермонтова. Москва. 1914, т. 3. КМ-5441/3

Полное собрание сочинений М.Ю. Лермонтова. Москва. 1914, т. 3. КМ-5441/3

Полное собрание сочинений М.Ю. Лермонтова. Москва. 1914, т. 3. КМ-5441/3

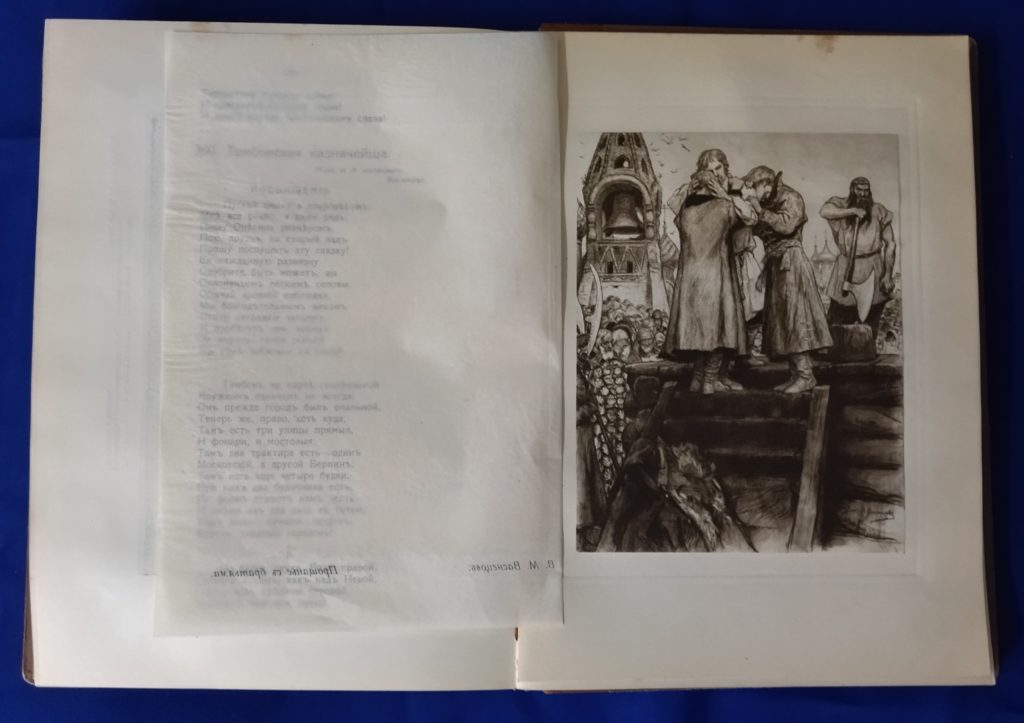

Полное собрание сочинений М.Ю. Лермонтова. Москва. 1915, т. 4. КМ-5441/4

Полное собрание сочинений М.Ю. Лермонтова. Москва. 1915, т. 4. КМ-5441/4

Полное собрание сочинений М.Ю. Лермонтова. Москва. 1915, т. 4. КМ-5441/4

Полное собрание сочинений М.Ю. Лермонтова. Москва. 1915, т. 4. КМ-5441/4

Полное собрание сочинений М.Ю. Лермонтова. Москва. 1915, т. 5. КМ-5441/5

Полное собрание сочинений М.Ю. Лермонтова. Москва. 1915, т. 5. КМ-5441/5

Полное собрание сочинений М.Ю. Лермонтова. Москва. 1915, т. 5. КМ-5441/5

Полное собрание сочинений М.Ю. Лермонтова. Москва. 1915, т. 5. КМ-5441/5

Полное собрание сочинений М.Ю. Лермонтова. Москва. 1915, т. 6. КМ-5441/6

Полное собрание сочинений М.Ю. Лермонтова. Москва. 1915, т. 6. КМ-5441/6

Полное собрание сочинений М.Ю. Лермонтова. Москва. 1915, т. 6. КМ-5441/6

Полное собрание сочинений М.Ю. Лермонтова. Москва. 1915, т. 6. КМ-5441/6

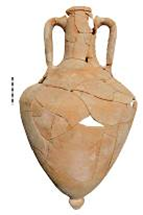

Торговые отношения городов-полисов Азиатского Боспора с Древней Грецией

Амфора – один из самых узнаваемых сосудов античного времени, совершивший революцию в логистике продуктов на больше расстояния. Амфоры позволили доставлять жидкие продукты в различные уголки древнегреческой ойкумены, и за ее пределы, став первым по настоящему массовым керамическим тарным сосудом. Производство амфор древнегреческими мастерскими (эргастериями) не было стандартизировано, однако в каждом регионе складывались свои отличительные черты сосудов. Благодаря этому выделено множество центров их производства, а следовательно, благодаря амфорам можно проследить торговые связи региона обнаружения амфоры с регионом ее производства.

Представляем вашему вниманию амфоры из коллекции Таманского музейного комплекса (из раскопок некрополя Волна 1, иссл. Цокур И.В.).

Амфора протофасоская. V в. до н.э.

Амфора светлоглиняная, Синопа. IV в. до н.э.

Амфора красноглиняная с коническим горлом и кубаревидной ножкой. IV в. до н.э.

Амфора красноглиняная с высоким горлом и длиной ножкой. V, IV вв. до н.э.

Амфора. Кос. пос. четв. IV в. до н.э.- нач. III в. до н.э.

Амфора. Хиос. IV в. до н.э.

Средневековые игральные кости

Таранные кости одни из самых распространенных находок на памятниках археологии Северного и Восточного Причерноморья. Их можно отнести к игровым предметам. Традиции использования таранных костей в играх уходят в глубокую древность, и так или иначе представлены практически во всех культурах с развитым животноводством. Сейчас они остаются популярными в средней Азии, хотя еще около 100 лет назад широко использовались для игр и в России. Благодаря тому, что игры с использованием таранных костей популярны и сейчас, мы можем провести исторические параллели с играми различных эпох, в том числе и средневековыми, когда таранные кости в играх были особо популярны на Кавказе.

Астрагал со следами полировки

Астрагал декорированный линейно точечными насечками

Астрагал декорированный линейно точечными насечками

Астрагал подточенный

Астрагал с рассверленным углублением в центре

Астрагал декорированный точечными насечками

Астрагал декорированный сетчатым узором

Астрагал декорированный сетчатым узором

Астрагал подточенный

Астрагал с углублением в центре

Хтоническим богам (интерпретация терракот одного из погребений Волна-1, 2017 год)

Мы продолжаем работу по ознакомлению с нашими археологическими фондами и коллекциями. Будет интересно как для любителей истории, археологии, искусства, древнегреческой мифологии, так и для болеющих за культурное наследие народов РФ.

Предметы, представленные к публичному показу были открыты в результате раскопок 2017 и 2018 гг. грунтового некрополя поселения Волна-1, исследование которого проводилось под руководством Цокур Ирины Васильевны. Среди большого количества материалов, открытых при раскопках грунтового некрополя, особо выделяются терракотовые статуэтки, принадлежность которых связана с одной из известных и почитаемых в Древней Греции богиней Афродитой.

Афродита с времен архаической Греции была наделена хтоническими (земными) чертами, где богиня выступает, как символ возрождения и бессмертия. Ведь земля всегда занимала важнейшее место в религиозном сознании людей. В земле хоронят мертвых из земли же вырастают и необходимые для жизни злаки.

Хтоническая сущность Афродиты выражалась в ее эпитетах, напоминающих о подземном мире: черная, темная, Эпитимбия — богиня погребальных обрядов. С этой ее ипостасью связывают обычай класть в погребения терракотовые статуэтки, изображающие Афродиту и ее спутника Эрота.

Возможно, что открытые пять терракот из погребения №785 девочки-подростка и представленные здесь, могут свидетельствовать о ее принадлежности к культу Афродиты при жизни. А столь юный возраст погребенной девочки отнести к категории так называемых «невест Плутона».

О роли хтонических богов в подземном царстве смерти Аида (Плутона) можно проследить и в росписи на древнегреческих флаконах — лекифах, происходящих из раскопок погребений грунтового некрополя поселения Волна-1.

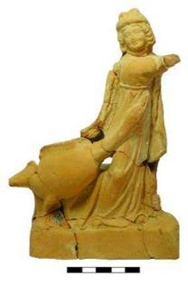

КМ- 14683/415

ТЕРРАКОТОВАЯ СТАТУЭТКА АФРОДИТЫ, СИДЯЩЕЙ НА СКАЛЕ, ПРИДЕРЖИВАЮЩАЯ ПРАВОЙ РУКОЙ У ГРУДИ ГИМАТИЙ. ВОЛОСЫ УКРАШЕНЫ ГОЛОВНЫМ УБОРОМ — СТЕФАНИЕЙ. III — II ВВ. ДО Н. Э.

ГРУНТОВОЙ НЕКРОПОЛЬ ПОСЕЛЕНИЯ ВОЛНА -1. 2018 Г. П. 785. РАСКОПКИ ЦОКУР И.В.

КМ- 14683/416

ТЕРРАКОТОВАЯ СТАТУЭТКА ДЕВОЧКИ, ИГРАЮЩЕЙ ИЛИ УВОРАЧИВАЮЩЕЙСЯ ОТ СОБАКИ. III — II ВВ. ДО Н. Э. ГРУНТОВОЙ НЕКРОПОЛЬ ПОСЕЛЕНИЯ ВОЛНА -1. 2018 Г. П. 785. РАСКОПКИ ЦОКУР И.В

КМ- 14683/417

ТЕРРАКОТОВАЯ СТАТУЭТКА АФРОДИТЫ, СИДЯЩЕЙ НА ДИФРОСЕ. В ПРАВОЙ РУКЕ ДЕРЖИТ УТКУ, ЛЕВОЙ РУКОЙ ДЕРЖИТ КОРЗИНУ С ПЛОДАМИ, ПОВЕРХ НАКИНУТ ПЛАЩ-ГИМАТИЙ, ВОЛОСЫ УКРАШЕНЫ ГОЛОВНЫМ УБОРОМ – ШАПОЧКОЙ, ЗАВЕРШАЮЩЕЙСЯ БАНТОМ. III — II ВВ. ДО Н. Э.

ГРУНТОВОЙ НЕКРОПОЛЬ ПОСЕЛЕНИЯ ВОЛНА -1. 2018 Г. П. 785. РАСКОПКИ ЦОКУР И.В.

КМ- 14683/418

ТЕРРАКОТОВАЯ СТАТУЭТКА ДЕВУШКИ, ИГРАЮЩЕЙ ИЛИ УВОРАЧИВАЮЩЕЙСЯ ОТ ГУСЯ. III — II ВВ. ДО Н. Э. ГРУНТОВОЙ НЕКРОПОЛЬ ПОСЕЛЕНИЯ ВОЛНА -1. 2018 Г. П. 785. РАСКОПКИ ЦОКУР И.В.

КМ- 14683/419

ТЕРРАКОТОВАЯ СТАТУЭТКА РЕБЕНКА-ЭРОТА С ПАНТЕРОЙ – СПУТНИЦА. III — II ВВ. ДО Н. Э.

ГРУНТОВОЙ НЕКРОПОЛЬ ПОСЕЛЕНИЯ ВОЛНА -1. 2018 Г. П. 785. РАСКОПКИ ЦОКУР И.В.

Популяризация творчества М.Ю. Лермонтова (из фондов ТМК)

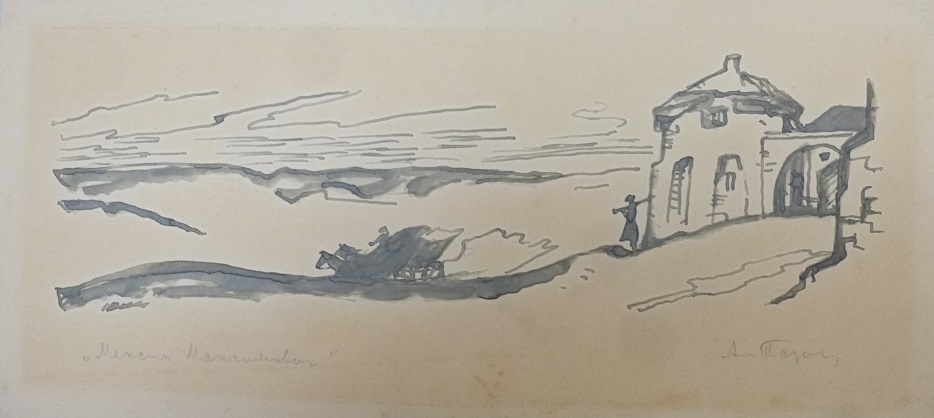

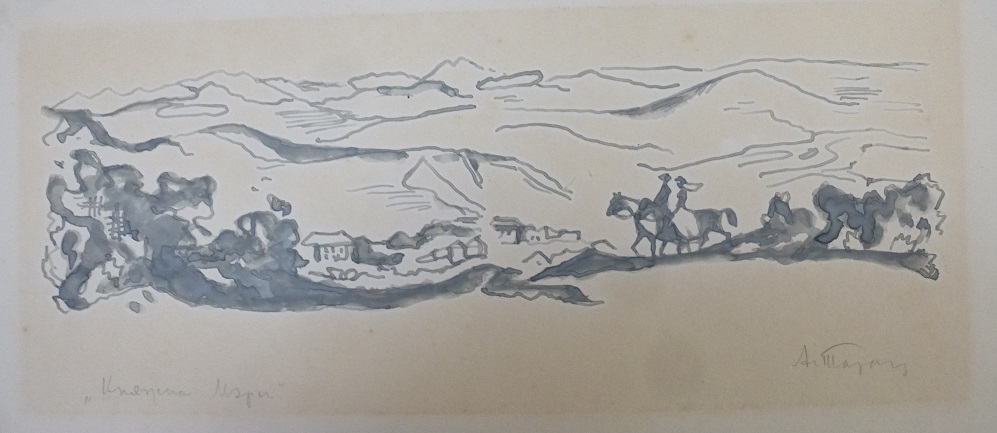

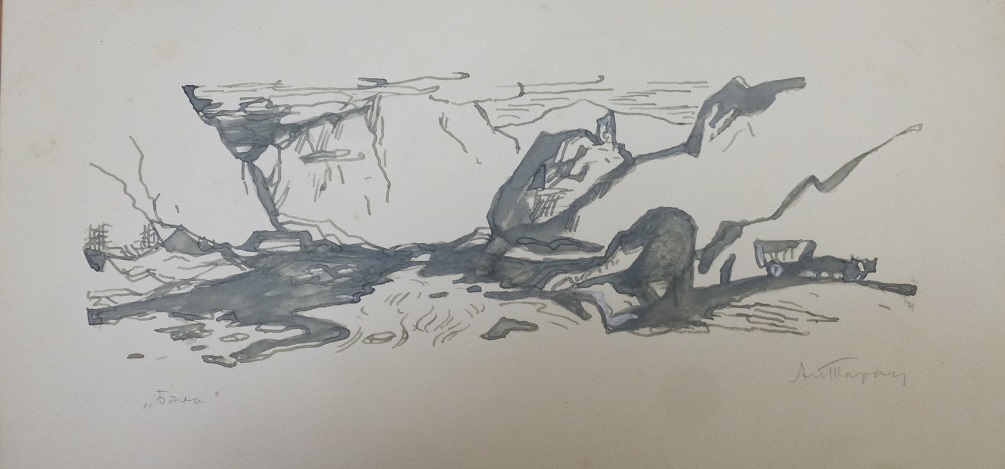

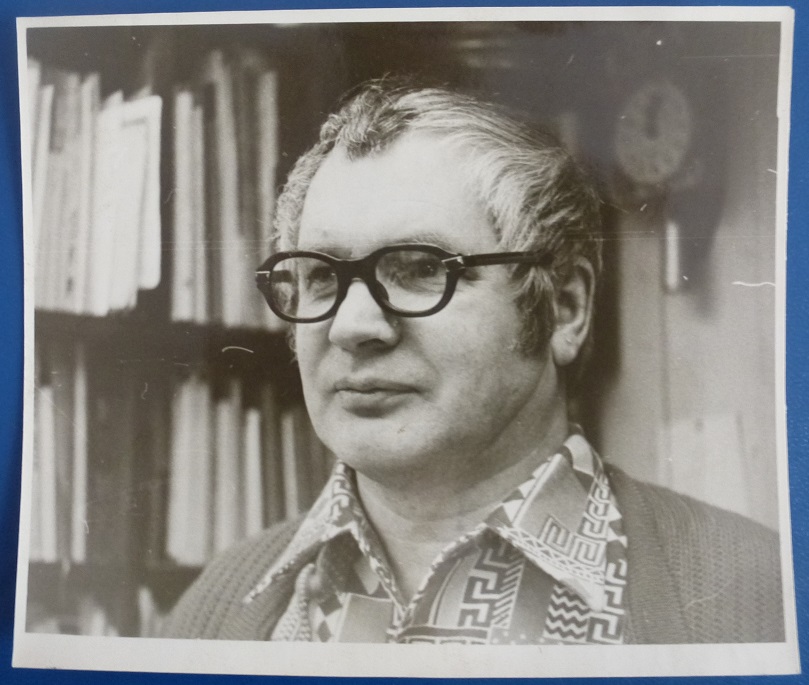

Таран Александр Федорович (1921-2004)

Таран Александр Федорович (1921-2004)

Советский художник-график, иллюстратор, плакатист. Участник Великой Отечественной войны. Член Союза художников СССР.

Родился Александр Федорович Таран 21 июля 1921 года в г. Москва. В Красную Армию был призван 14 октября 1939 года Красногвардейским райвоенкоматом, в Великой Отечественной войне участвовал с 27 июня 1941 года в составе Западного фронта, был ранен 20 июля 1941 года. На сайте «Подвиг народа», говорится о том, что с 8 августа 1942 года А.Ф. Таран воевал на Кавказском фронте, а с 20 октября 1944 года в составе 3-го и 2-го Украинских фронтов и был повторно ранен 14 ноября 1944 года. А.Ф. Таран участвовал в Курской битве и освобождении Украины, в Ясско-Кишиневской и Белградской операциях, разгроме немецко-венгерских войск на территории Венгрии, освобождении Будапешта, Вены, Берлина и Праги. Гвардии старший сержант, старший разведчик минометного батальона А.Ф. Таран 29 января 1945 года был награжден Орденом Красной Звезды.

Начало творчества как художника у Александра Федоровича с 1947 года. Сотрудничал с журналом «Вокруг света» и издательством «Рекламфильм»; автор плаката для вьетнамского художественного фильма «Младшая жена» (1963). Художник много путешествовал на торговых судах в качестве простого матроса. Прошел более 52 тысячи морских миль, побывал в разных концах света, посетил Болгарию, Греции, Сингапур, Берген, Шанхай, Цейлон, ОАР, и привез с собой массу рисунков, набросков и акварелей. Офорты, напоминающие фронтовые рисунки, посвященные теме Великой Отечественной войны, Таран А.Ф. создавал спустя 40 лет после Победы и в них нашли отражение воспоминания художника о тяжелых и кровопролитных боях.

В 1979 году Таран А.Ф. передал в дар Таманскому музейному комплексу свои иллюстрации к роману М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени».

Скончался 07 мая 2004 года. Работы художника находятся в личных собраниях в разных странах, а также в различных картинных галереях России.

Иллюстрация к повести М.Ю.Лермонтова-Максим Максимыч. Худ. А.Ф.Таран

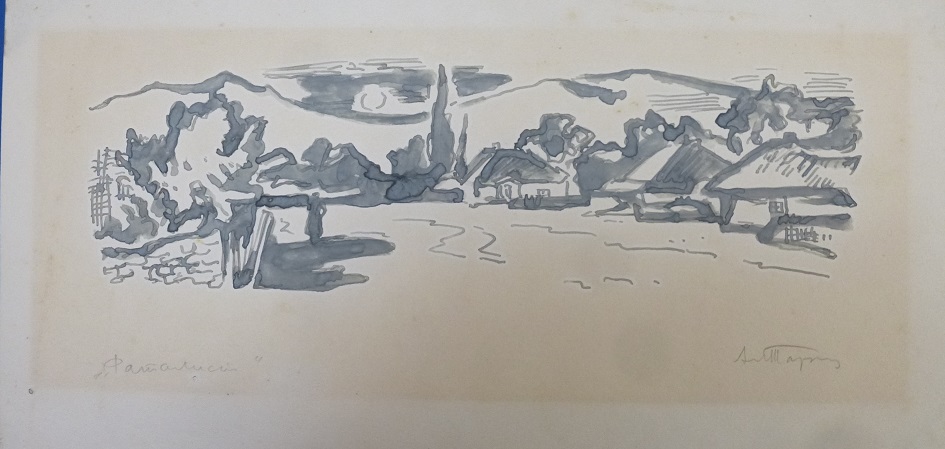

Иллюстрация к повести М.Ю.Лермонтова- Фаталист. Худ. А.Ф.Таран

Иллюстрация к повести М.Ю.Лермонтова- Фаталист. Худ. А.Ф.Таран

Иллюстрация к повести М.Ю. Лермонтова- Княжна Мери. Худ. А.Ф.Таран

Иллюстрация к повести М.Ю. Лермонтова — Бэла. Худ. А.Ф.Таран

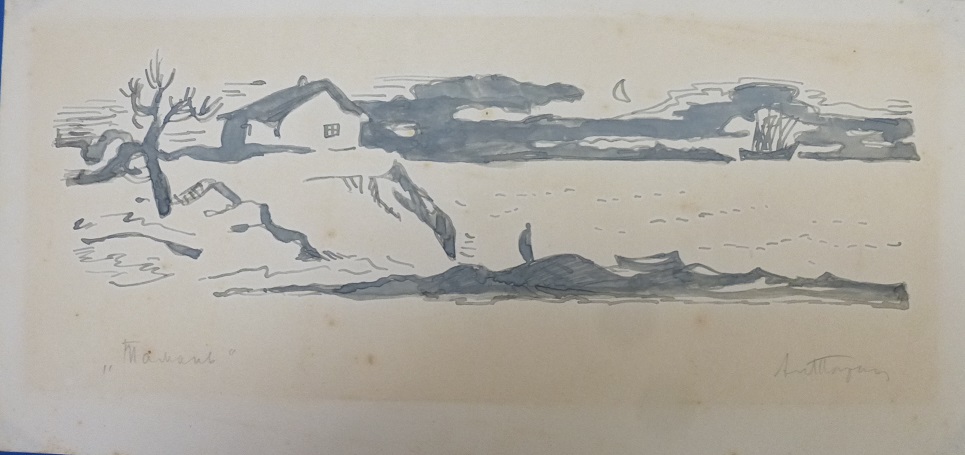

Иллюстрация к повести М.Ю. Лермонтова — Тамань. Худ. А.Ф.Таран

Банк России в память о Великой отечественной войне 1941 - 1945 гг.

Великая Отечественная война оставила неизгладимый след в памяти нескольких поколений наших соотечественников. Война отразилась в кинематографе, литературе, музыке, филателистке, скульптуре. Вероятно нет ни одной сферы жизни россиян и граждан бывшего СССР , в которой не теплилась память о тех трагических днях. Наша выставка посвящена монетным знакам Банка России , которые отражают Память о Великой Отечественной войне. В выставке представлены монеты трех серий. Первая «Подвиг советских воинов, сражавшихся на Крымском полуострове в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.» – серия представлена пятирублевыми монетами 2015 года эмиссии. Всего в серии представлено 5 сюжетов. Вторая — «Города воинской славы». В данной серии монет номиналом 10 рублей насчитывается 45 разновидностей, по числу городов носящих звание «Город воинской славы». Монеты выпускались с 2011 по 2016 год. На выставке представлено 8 монет из этой серии. Завершают выставку монеты номиналом 5 рублей 2016 года из серии «Города—столицы государств, освобожденные советскими войсками от немецко-фашистских захватчиков».

Серия монет «Подвиг советских воинов, сражавшихся на Крымском полуострове в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.»

Рис. 1. «Оборона Аджимушкайских каменоломен «

Рис. 1. «Оборона Аджимушкайских каменоломен «

Рис. 2. Крымская стратегическая наступательная операция»

Рис. 2. Крымская стратегическая наступательная операция»

Рис 3.»Керченско — Эльтигенская десантная операция»

Рис. 4. «Оборона Севастополя»

Рис. 5. «Партизаны подпольщики Крыма»

Монеты из серии «Города воинской славы»

Рис. 6. «Старая Русса»

Рис. 7. «Волоколамск»

Рис. 8. «Гатчина»

Рис.9. «Грозный»

Рис.9. «Грозный»

Рис. 10. «Петрозаводск»

Рис. 11. «Петропавловск-Камчатский»

Рис. 12. «Хабаровск»

Монеты из серии «Города—столицы государств, освобожденные советскими войсками от немецко-фашистских захватчиков».

Рис. 13. «Киев — 6 ноября 1943 г.»

Рис.15. «Берлин — 2 мая 1945 г.»

Рис.16. «Братислава — 4 апреля 1945 г.»

Рис.16. «Братислава — 4 апреля 1945 г.»

Рис.17. «Вена — 13 апреля 1945 г.»

Рис.18. «Минск — 3 июля 1944 г.»

Рис.19. «Прага — 9 мая 1945 г.»

Рис. 20. «Таллин — 22 сентября 1944 г.

Турецкие курительные трубки XVII-XVIII вв.

Не смотря на близость Крыма к Тамани, на Таманском полуострове (части Татарии) табак был не слишком распространен даже спустя столетие, после его появление, так Амбри де ла Мотрэ (ок. 1674–1743 гг.), в 1711 г. путешествовавший через Крым и Тамань на Кавказ, замечал, что татары и черкесы «получают табак и другие безделушки Броде (вроде) тех, которые я имел с собой, только в виде добровольных подарков и почестей со стороны тех, которые подносят их; иногда они дают другие подарки, хотя и очень незначительные». При этом по свидетельствам дипломата Шарля де Пейссоннеля в середине XVIII табак на Таманский полуостров поставлялся уже весьма активно.О пристрастии жителей региона к табаку говорят многочисленные находки курительных трубок, казаки их называли «люльками», от турецкого lüle («трубка для табака»). Курительный трубки «турецкого типа» отличаются от европейских, их скорее можно назвать «курительным набором», который состоял из трубки, длинного ствола (чубук) из дерева или кости, и мундштука. Трубки чаше всего изготавливалась в двусторонних пресс-формах. Между двумя половинами клали формовочную массу (специально подготовленная глина), после в отверстия вбивались клинья для вытеснения глины из чашечки и дымного канала, затем форма раскрывалась и трубка декорировалась, а далее отправлялась в печь для обжига. Декор мог выполняться как при помощи штампов (розетт, гирлянд растительных мотивов), так и оттисков различными инструментами. Наиболее популярной была орнаментация при помощи оттиска зубчатого колеса, также не редко перед обжигом трубку покрывали ангобом (слой жидкой глины), который придавал ровный тон, и гладкость поверхности готового изделия, наиболее популярным был ангоб вишнёвого цвета.

К истории создания археологического музея Таманского музейного комплекса

На сравнительно небольшой территории Таманского полуострова расположены археологические памятники городища, поселения, крепости, некрополи, курганы — это своеобразные иллюстрации к страницам Всемирной истории. Таманский полуостров является одним из немногих центров Античной Греции, Византийской империи, Хазарии, Древней Руси, которые последовательно изучаются российскими археологами и историками уже более 100 лет.

Хранителем многообразия античного наследия Таманского полуострова на протяжении уже 45 лет является археологический музей Таманского музейного комплекса – филиал ГБУК КК «КГИАМЗ им.Е.Д. Фелицына», деятельность которого неразрывно связана с расширением процесса собирания, сохранения, изучения и экспонирования компонентов культурного наследия народов Российской Федерации.

История рождения музея уходит в 70-е годы XX века. Первым руководителем и вдохновителем археологического музея, созданного на материалах раскопок городища «Гермонасса — Тмутаракань» в Тамани, была его заведующая — Майя Ивановна Лют и директор Краснодарского государственного историко-археологического музея Инесса Васильевна Шевченко.

В 1980-х гг. старое здание археологического музея подверглось реконструкции. Новая археологическая экспозиция, открытая после реконструкции 1988 г, была выполнена ленинградскими архитекторами Валентином Гавриловым и Зинаидой Хохоевой. В настоящее время в музее для посетителей работает постоянная экспозиция: «Археологические памятники Таманского полуострова». Экспозиция состоит из двух крупных разделов: «Археологический комплекс городище Гермонасса-Тмутаракань VI в. до н.э. — сер. XVIII в.» и «Эпоха бронзы и античный мир Тамани III тыс. до н.э. — VI в. н.э.». Более 1,7 тысяч предметов археологии составляют экспозиционный ряд археологического музея. Древние вещи, открытые археологами, попадая в поле зрения людей, оживают и начинают свой рассказ. Прекрасная античная расписная керамика и предметы вооружения, замечательные ювелирные изделия и терракотовые статуэтки, монеты, лекифы, алабастры — сосуды для благовоний и духов, килики и канфары для вина, амфоры… Замершие на одно мгновенье и ставшие вечностью лица людей с античных терракот, масок и рельефов зовут нас в свой мир… Мир, в котором существовали не абстрактные фигуры, а живые люди, которые рождались и умирали, любили и ненавидели, торговали и воевали…

Постоянно работает в музее и экспозиция открытых фондов, в основу которой положена коллекция монументальной античной и средневековой архитектуры, скульптуры, эпиграфических и погребальных памятников, среди которых представлены редкие и уникальные, имеющие мировое значение.

В музее размещаются и временные выставки, создаваемые из старых и новых археологических поступлений — раскопок памятников Таманского полуострова: «Сакральные памятники Таманского полуострова», «Мир древних греков и варваров», «Добро пожаловать в археологию», «Прошлое и настоящее Тамани», и др.

На протяжении последних лет материалы из музейного фонда временно экспонировались в Государственном музее изобразительных искусств им. А.С.Пушкина г. Москвы на выставке «Две столицы Боспорского царства – Пантикапей и Фанагория». Более 150 музейных предметов из собрания археологической коллекции экспонировались не раз на выставках, организованных в залах головного музея ГБУК КК «КГИАМЗ им.Е.Д.Фелицына» г. Краснодара. В 2021 году в июле месяце 6 предметов античного наследия из музейного собрания приняли участие в выставке в г. Сочи на базе просветительского центра Сириус, организованного ФГБУ РФ музеем Фанагория при поддержке МК РФ.

Третий год подряд античное наследие, состоящее из 230 предметов музейного собрания, по Договору о взаимном сотрудничестве экспонируются в административном здании ЗАО «Таманьнефтегаз» с целью ознакомления и показа своим сотрудникам и гостям, посещающим объекты строительства терминала. Ведь на местах строительства объектов ЗАО «Таманьнефтегаз» проводит за счет собственного финансирования широкомасштабные раскопки античных поселений, грунтовых и курганных могильников. Материалы из этих раскопок передаются в Таманский археологический музей.

Рис 1. Алтарик под небольшую скульптуру с посвятительной надписью: Гераклеец Гераклеод Афродите. IV в. до н.э. Раскопки Финогеновой С.И. городища Гермонасса-Тмутаракань. 2000 г.

Рис 2. Терракотовая статуэтка. Фигурка лежащего кабана. I — II вв.н.э. Раскопки Сударева Н.И. Некрополь Фанагории. 2003 г.

Рис 3. Подвеска-амулет с изображением младенца Гора. I в.н.э.Раскопки Сударева Н.И. Некрополь Фанагории.2003 г.

Рис 4. Протома Афродиты с голубем. IV в до н.э. Раскопки Завойкина А.А. «Береговой-4». 2001 г.

Рис 5. Светильники парные в форме головы Силена. II в. н.э. Раскопки Николаевой Э.Я. Городище Патрей.1966 г.

Рис 6.1,6.2. Гребень деревянный двухсторонний. V в. до н.э. Раскопки Колесникова А.Б. п. Приморский. 1992 г.

Рис 7. Верх надгробия с сохранившейся надписью: Питогейтон сын Гераклида Электр… IV в. до н.э.Случайная находка в ст. Тамань. 2003 г.

Рис 8. Протома богини. V в. до н.э. Раскопки Завойкина А.А. «Береговой-4», 2001 г.

Заветы доброй старины

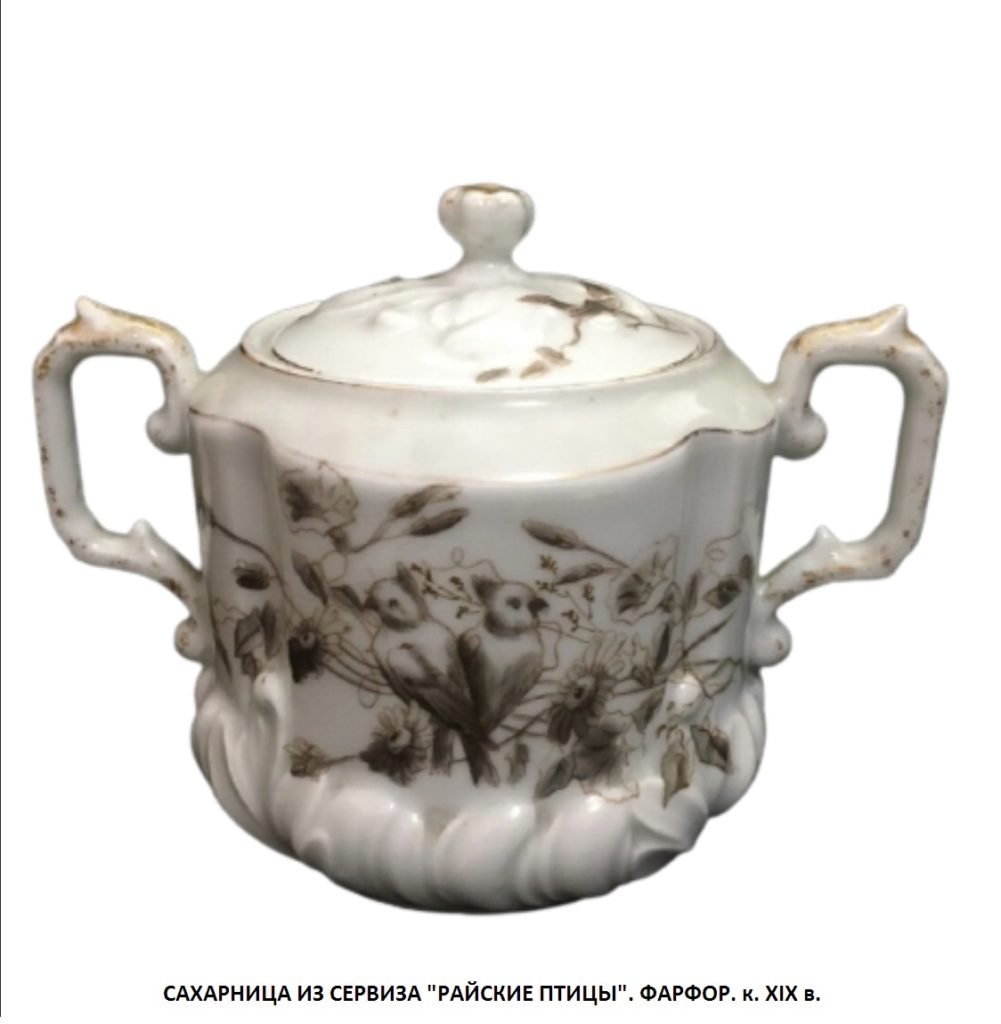

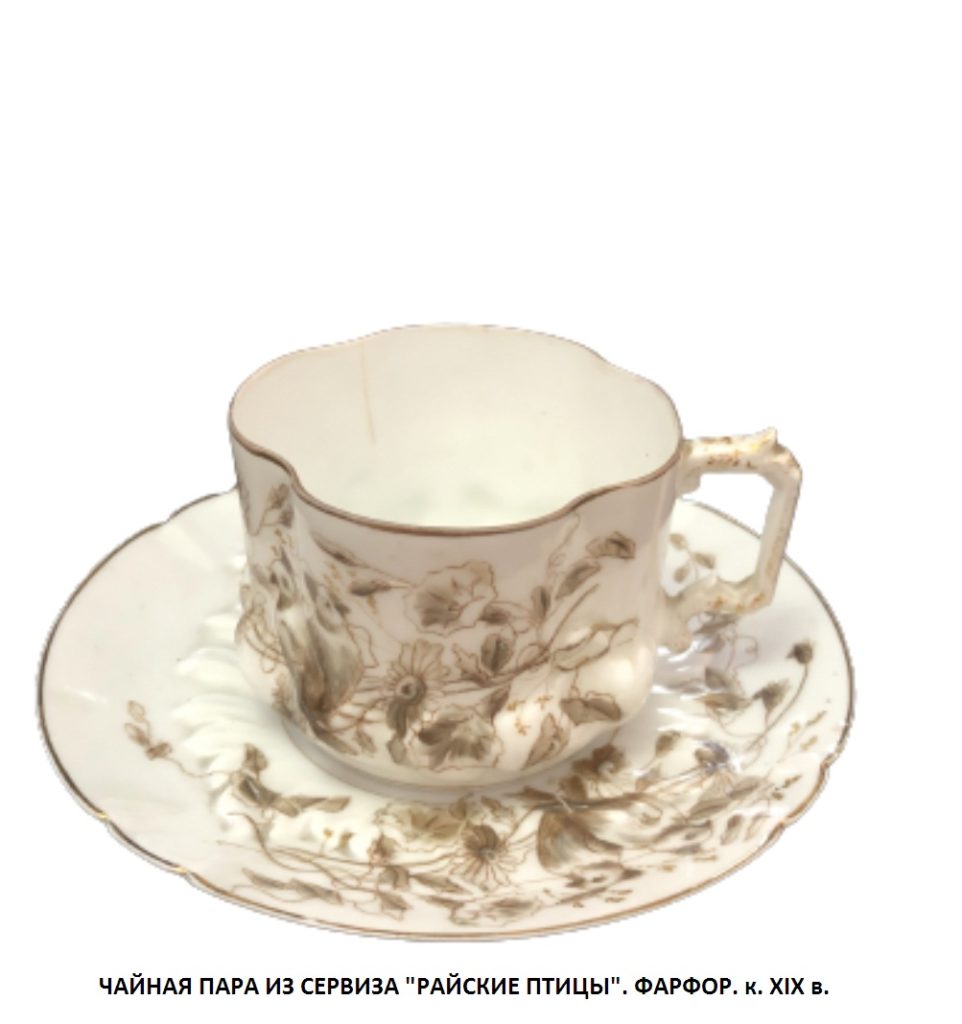

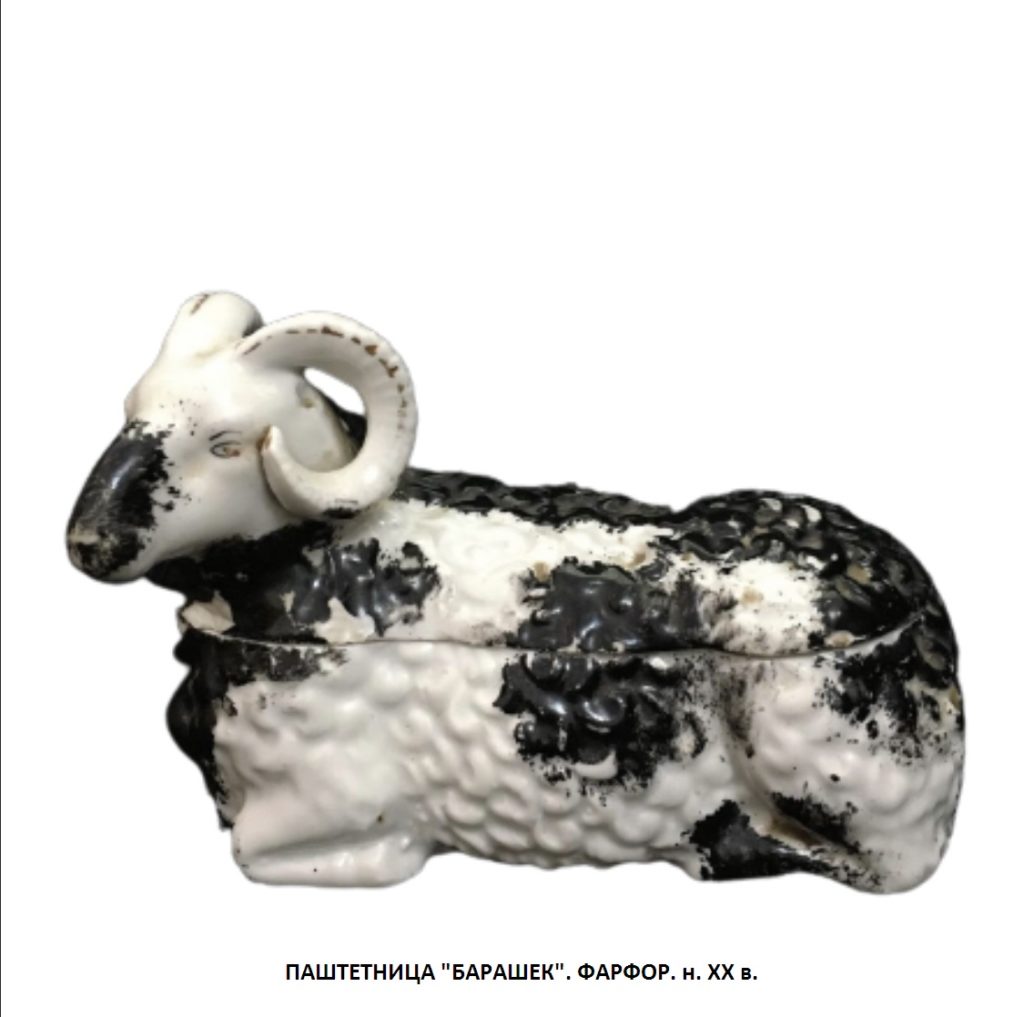

Виртуальный выставочный проект «Заветы доброй старины» представляет предметы этнографии из фонда Таманского музея:

— изделия из фарфора «Товарищества М.С.Кузнецова» к. XIX – нач. XX вв., найденных при исследовании территории подъездных путей к Крымскому мосту в 2015 – 2016 гг. — поселение хутора Фрея;

-комплекс музейных предметов из фарфора к. XIX-XX вв. — приобретение музея 2015 г.;

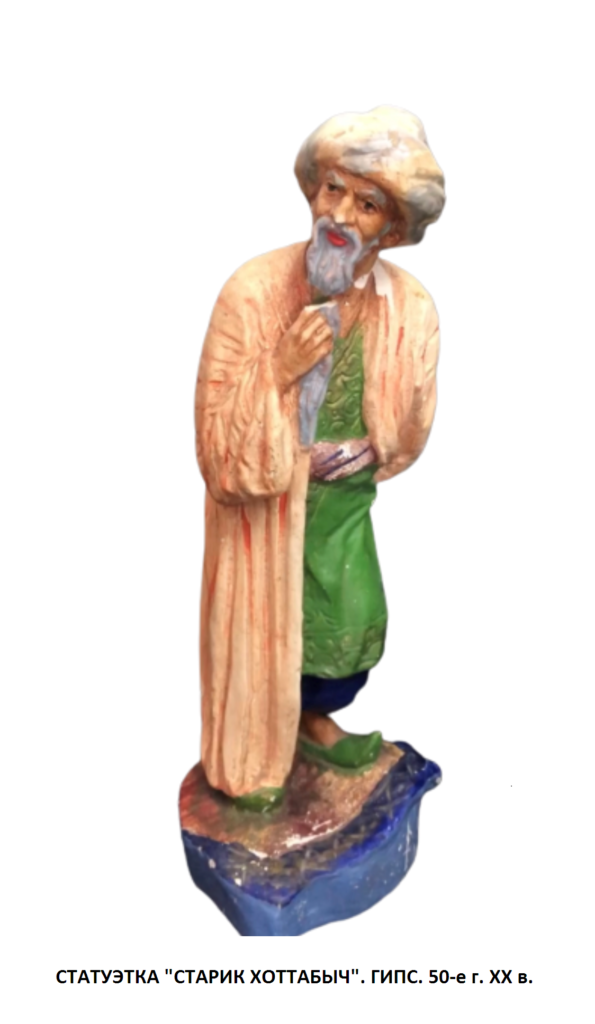

-коллекцию гипсовых статуэток Советского периода.

«Кузнецовский фарфор» считается одним из национальных брендов, получивших всемирную известность, стал лидером российского фарфорового производства, монополизировав русский фарфоровый рынок. Кузнецовым принадлежало 18 заводов и мануфактур.

А началось все еще в 1810 году с кустарного производства. В 1832 году в местечке Дулево был открыт первый завод, его основал Терентий Яковлевич Кузнецов. Продукция этого завода отличалась разнообразием и выпускалась согласно потребителю. Крестьянам предлагали неброскую дешевую посуду. Предметы для горожан декорировались «дворянскими» росписями, выполненными простыми красками. Богатым купцам предназначалась посуда из тончайшего фарфора с изящными формами и золотым покрытием.

В 1892 г. «Товарищество М.С.Кузнецова» выкупает завод у Е.Н. Гарднер, который располагался в селе Вербилки Дмитровского уезда Московской губернии. Увеличивался ассортимент выпускаемой продукции. Кроме посуды Кузнецовские фабрики стали выпускать различные украшения для домашнего интерьера: сюжетные миниатюры и скульптуры, а также фарфоровые детали телефонного и телеграфного оборудования, фаянсовые умывальные чаши и ванны.

Датировку продукции можно узнать по клеймам. Буквы «ДФ» на клейме означают «Дмитровская фабрика» (1892-1917). «Г» и «Ф» использовала фабрика в Грузино. Популярность продукции фабрик Кузнецова была очень велика. В Каталоге фарфоровых и фаянсовых изделий за 1900 год одних только «маслениц» более 60 фаянсовых и 30 фарфоровых форм. Цена у такой вещицы немалая, поэтому для простого люда многие изделия могли выпускать мастера кустарным способом, более дешевые, доступные. Но на такой продукции вы не увидите знаменитого клейма завода «Т-во М.С. Кузнецова».

Качество, эстетика, самобытность, теплота, своя рецептура изготовления продукции, которую держали в строжайшем секрете на Кузнецовских заводах и фабриках, вот что на протяжении двух веков притягивает ценителей красоты и коллекционеров. Предметы с печатью фарфоровой империи, наверняка, есть в каждой семье, их бережно сохраняют и передают из поколения в поколение, как семейные реликвии, как «Заветы доброй старины».

Мысленно возвращаясь на какие-то 50 лет назад, невозможно себе представить советскую квартиру без хотя бы одной гипсовой или фарфоровой статуэтки: будь то изящная балерина, бюст А.С. Пушкина или В.И.Ленина и т.д.

В Пермской области есть старинный город Кунгур, где уже более века занимаются промыслом по производству изделий из гипса. Благодаря простоте добычи и дешевому материалу, в городе и его окрестностях были открыты небольшие кустарные мастерские. Сырьем служил местный камень, который мастера заготавливали и приносили в мешках и обжигали дома в русских печах. Продукт обжига мололи дедовским способом с помощью двухпудовой гири и железной плиты. При создании гипсовых статуэток, мастера, независимо от места их проживания, ориентировались на потребности городского обывателя. С приходом Советской власти появляются новые темы, такие как статуэтки, изображающие красноармейцев в длинных шинелях и буденовках, целеустремленно глядящих вдаль. Не забывали мастера-литейщики и анималистический жанр с уже ставшими привычными фигурками зайцев с морковками, собачек, кошечек, всевозможных домашних птиц. Эти непритязательные вещи охотно раскупались городскими и сельскими жителями, стремящимися украсить свой быт.

В 1930-е годы пользовались популярностью у покупателей миловидные черноглазые девочки с кукольными лицами. Не забывали мастера и о потребностях детей. Для кукол изготавливали гипсовые головки со специальными отверстиями, к которым должно было крепиться туловище, сшитое из ткани.

В 1940-е годы появляются новые образы – «Пограничник», «Черкес», «Колхозница». Осваивается выпуск бюстов и барельефов, изображающих партийных и советских деятелей, известных отечественных писателей и поэтов.

Если рассматривать тематику изделий, выпускаемых мастерами в третьей четверти ХХ века, можно заметить, что в основе большинства лежат литературные сюжеты. Основной пик выпуска скульптур приходится на 1950-е годы: «Красная шапочка», «Дед Мазай», «Хозяйка Медной горы», «Данила-мастер», «Иван-Царевич», знаменитый «Василий Теркин», «Емеля», «Богатырь», «Конек-Горбунок», «Сестрица Алёнушка». С 1959 г. — «Иван Бровкин», «Старик Хоттабыч» и др.

Несколько экземпляров кунгурской гипсовой скульптуры хранятся в фондах Таманского музея. Замечательный сказочный персонаж «Старик Хоттабыч». Каждый советский ребенок мечтал, что однажды к нему явится такой «…тощий и смуглый старичок с бородой по пояс…» и исполнит все заветные желания. В скульптуре замечательно передан характер персонажа, «его способность на глубокую и искреннюю привязанность, обладающий невероятным гибким умом, весьма эмоционален, слегка хитроват …» В складках его халата отражена культура восточного костюма.

Скульптура «Василий Тёркин», пожалуй, одно из самых известных изделий конца 50-х годов прошлого века Кунгурской артели. Поступила в музей от Мансуровой Л.А. с коллекцией предметов, принадлежащих ее отцу-фронтовику Завгороднему Н.М.

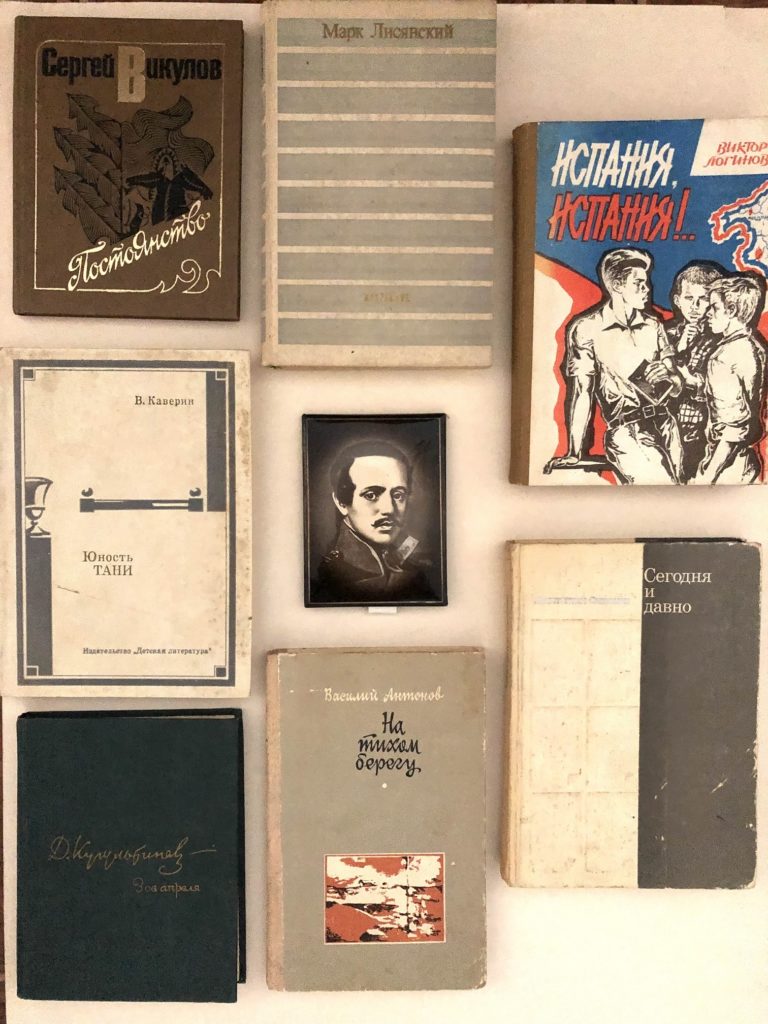

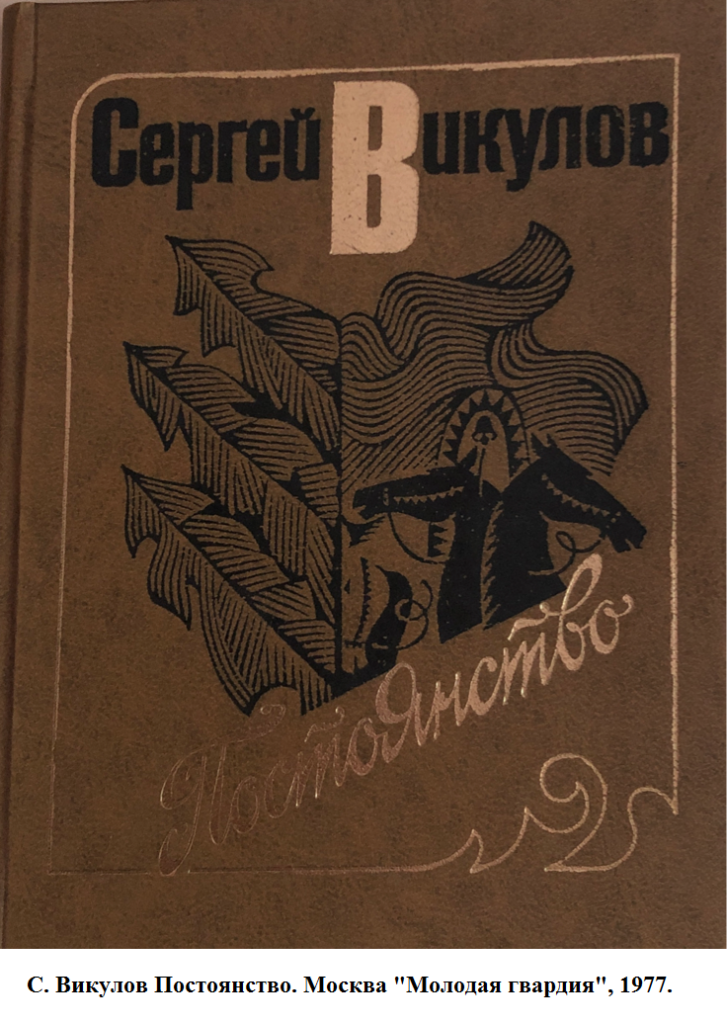

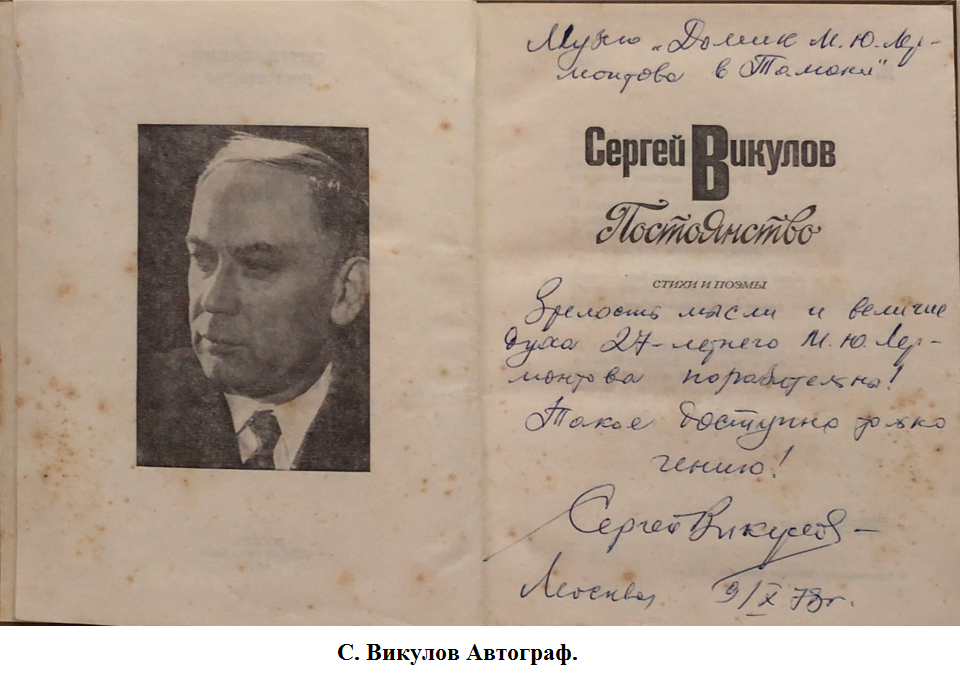

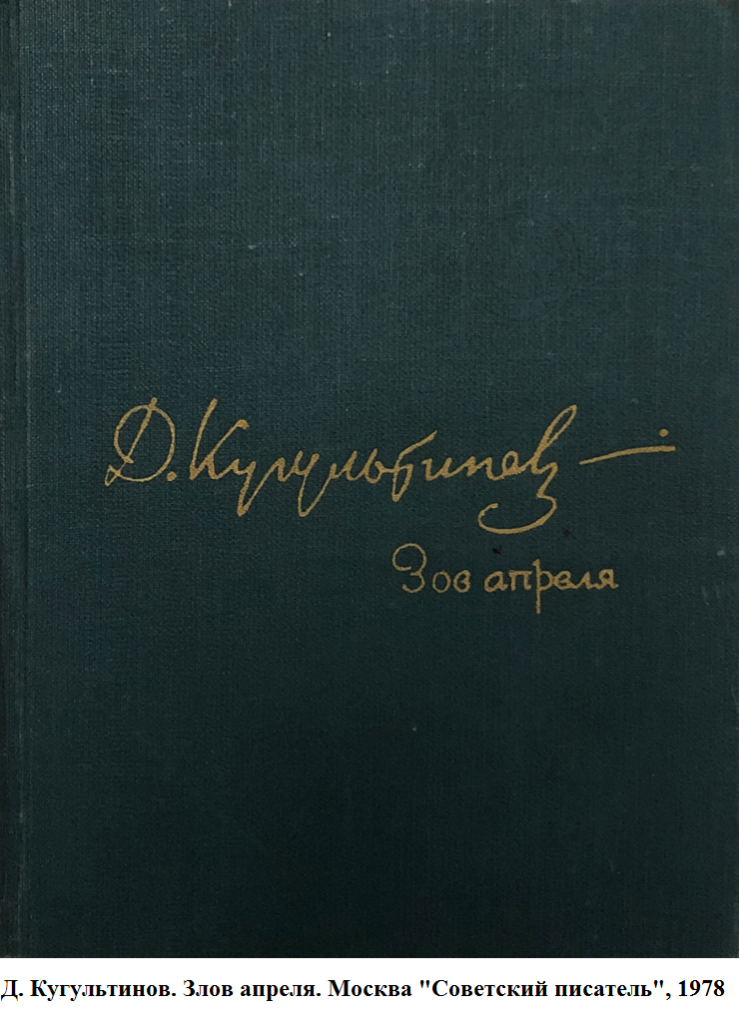

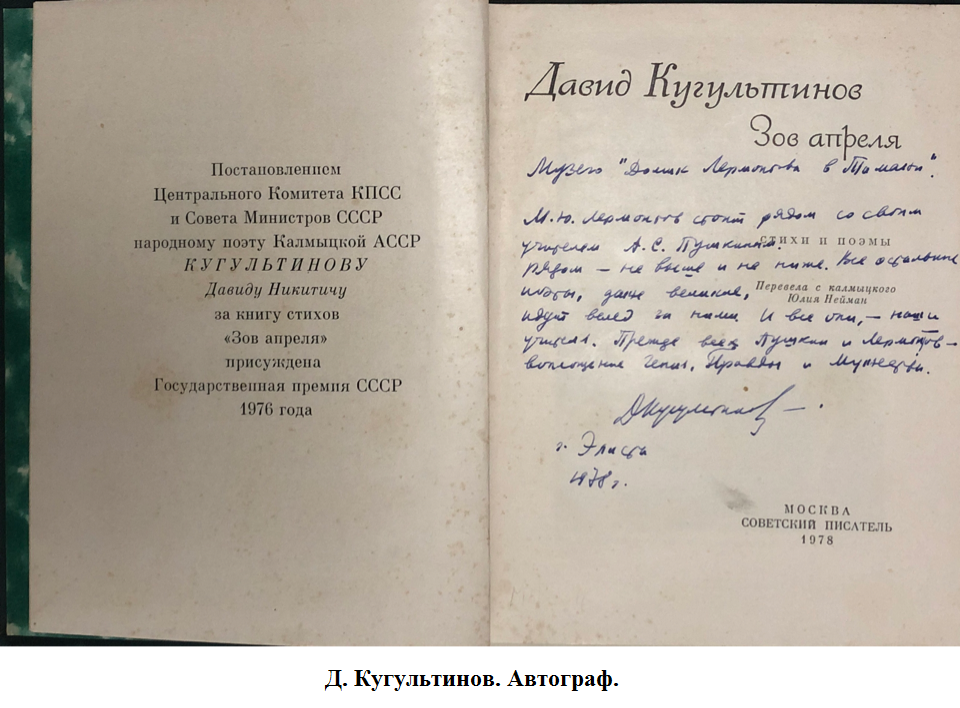

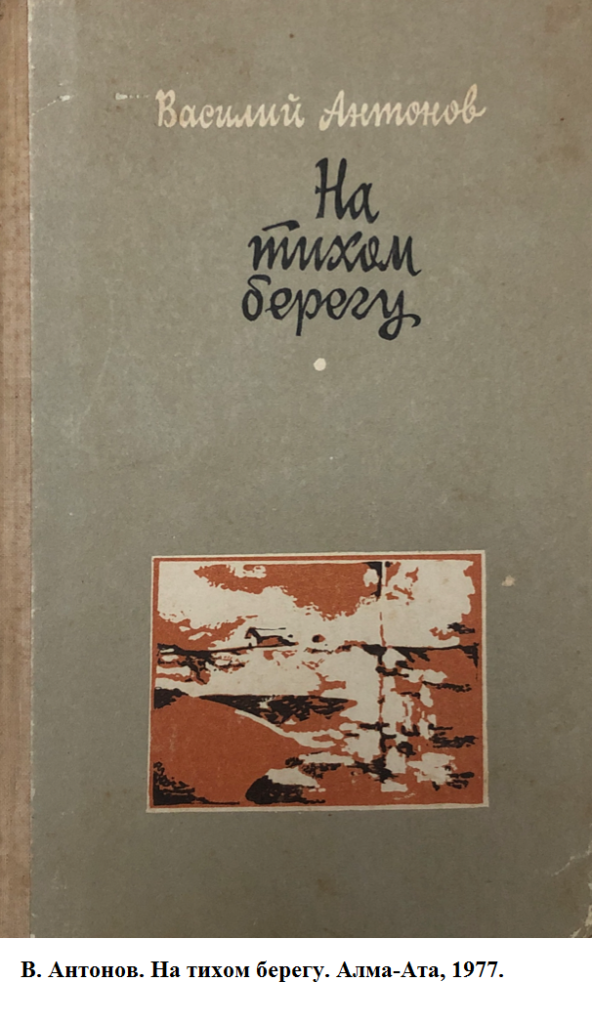

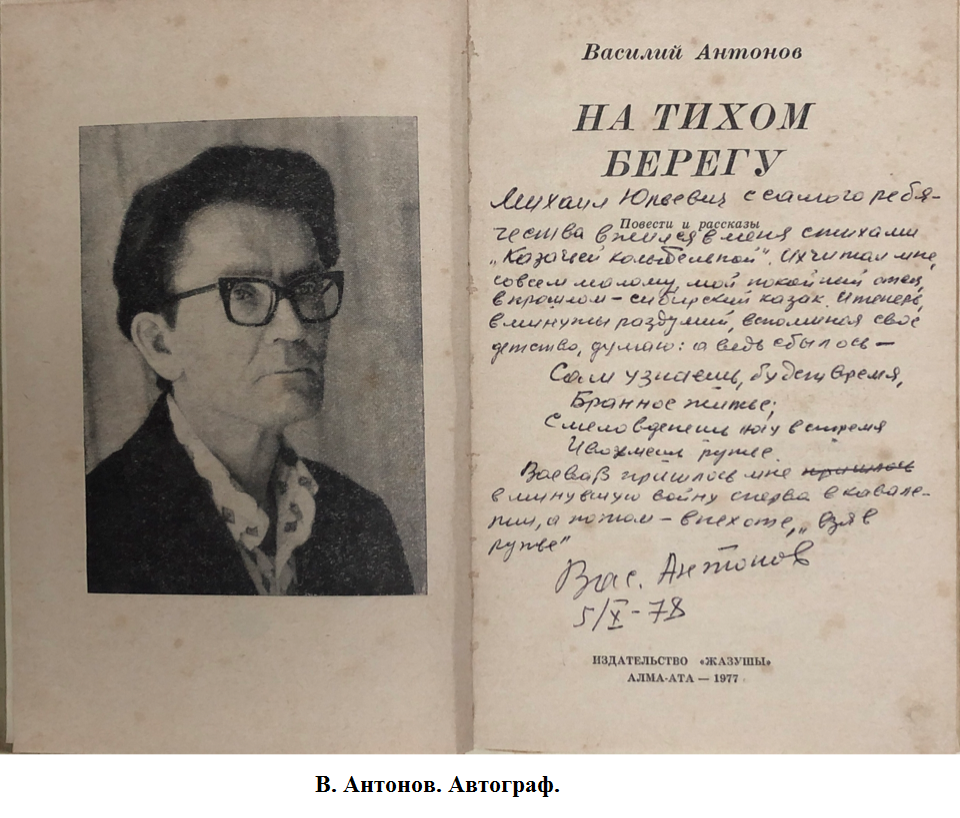

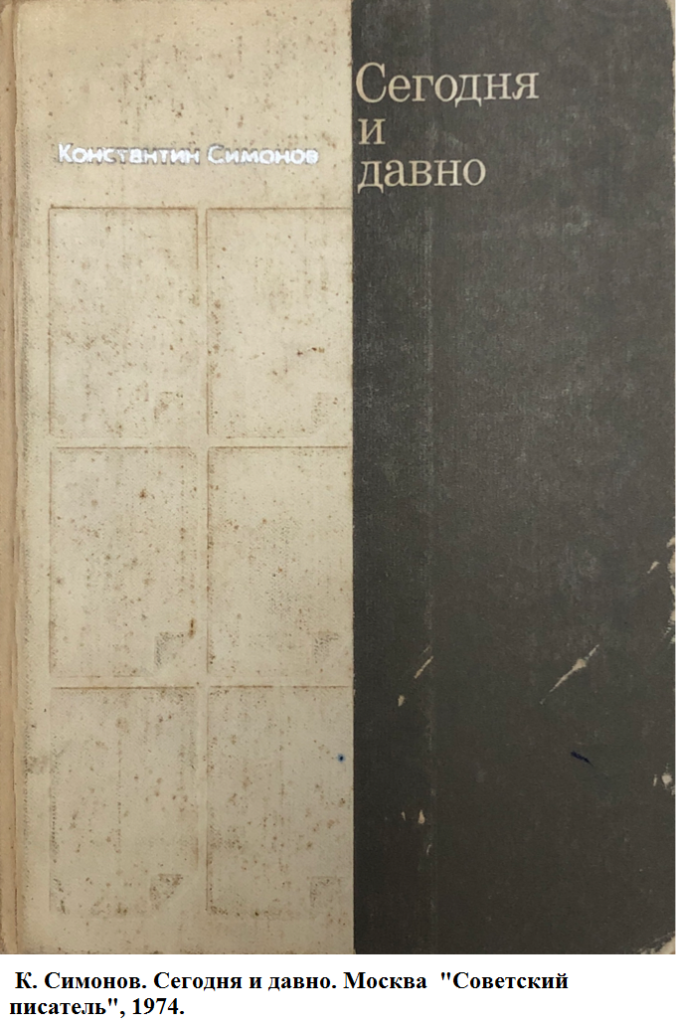

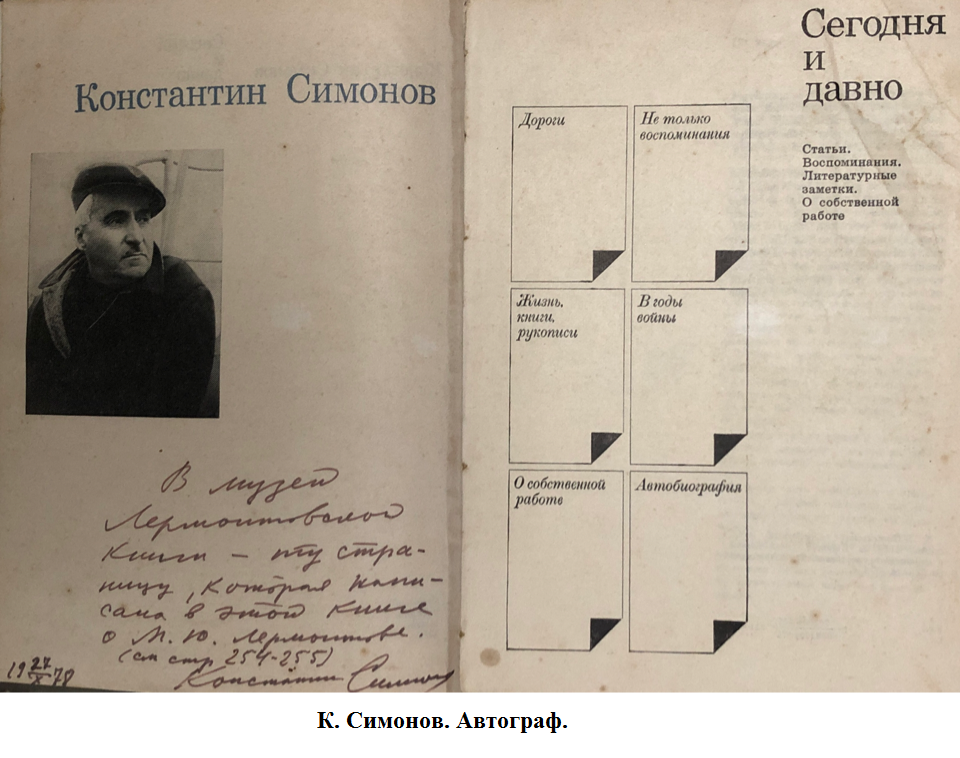

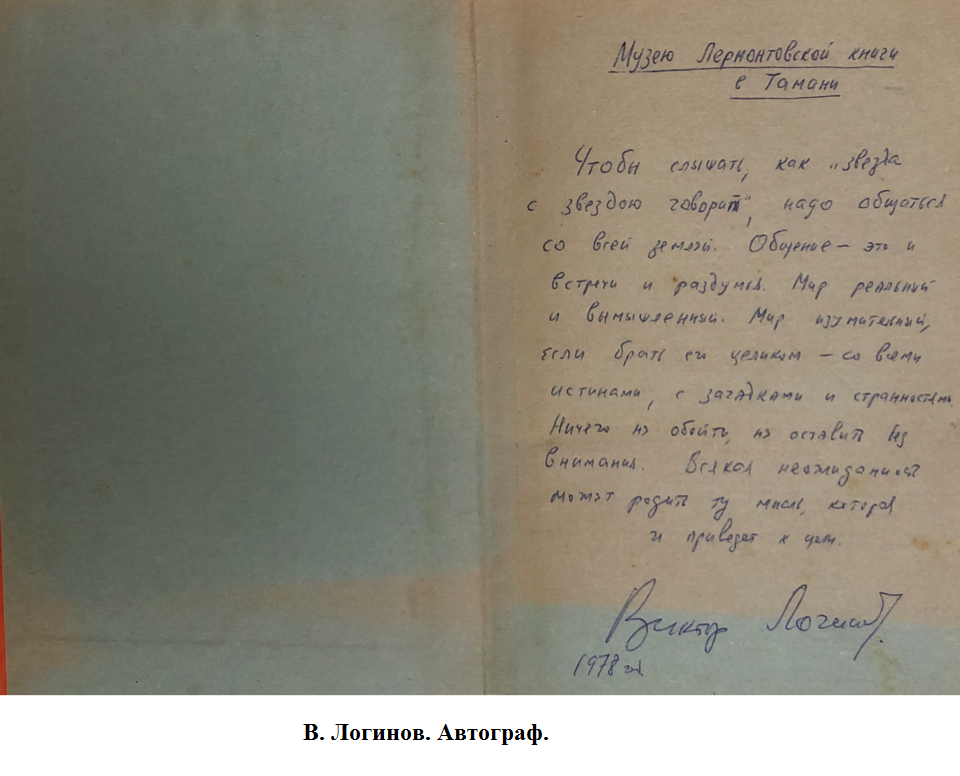

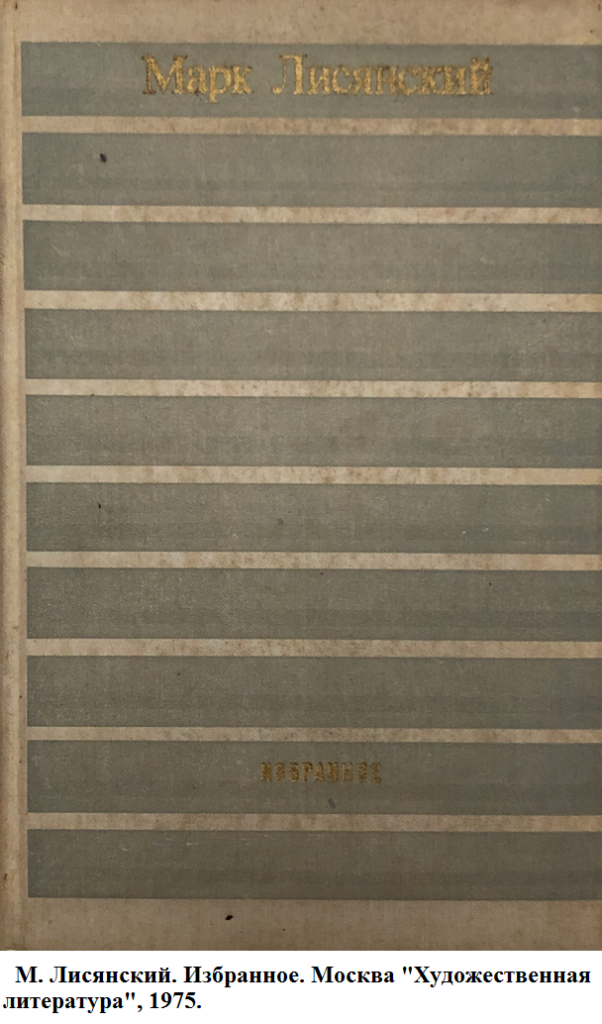

Книги с автографами советских писателей из собрания Таманского музейного комплекса

Письменные источники – книги, подаренные писателями и поэтами в Дом-музей М.Ю. Лермонтова в Тамани. Дарственные автографы в книгах отражают любовь и признательность к творчеству великого поэта.

Как и все гениальные художники, Михаил Юрьевич Лермонтов работал не только для своего времени, но и для будущего. Поэт умел вглядываться в глубину жизни и улавливать те скрытые течения, которые несли в себе грядущее. Лирика Лермонтова повернута к будущему, озарена мыслью о независимом и гордом человеке, свободно связанном со своей страной и со всем миром. Эта «тайная дума», сквозящая в лермонтовском творчестве, то разгоравшаяся в нем, то отступавшая в сумерки эпохи, является одним из опознавательных знаков, который помогает и будет помогать читателям всех поколений найти своего Лермонтова, понять и принять.

В своей лирике Лермонтов открыл простор для самоанализа, самоуглубления, для диалектики души. Этими открытиями воспользуется потом русская поэзия и проза.

Творчество Лермонтова, в котором сочетаются гражданские, философские и личные мотивы, отвечавшие насущным потребностям духовной жизни русского общества, ознаменовало собой новый расцвет русской литературы и оказало большое влияние на виднейших русских писателей и поэтов XIX и XX веков.

Представленные книги с дарственными автографами ярко иллюстрируют, какую роль занимает творчество М.Ю. Лермонтова в творческой жизни советских писателей и поэтов.

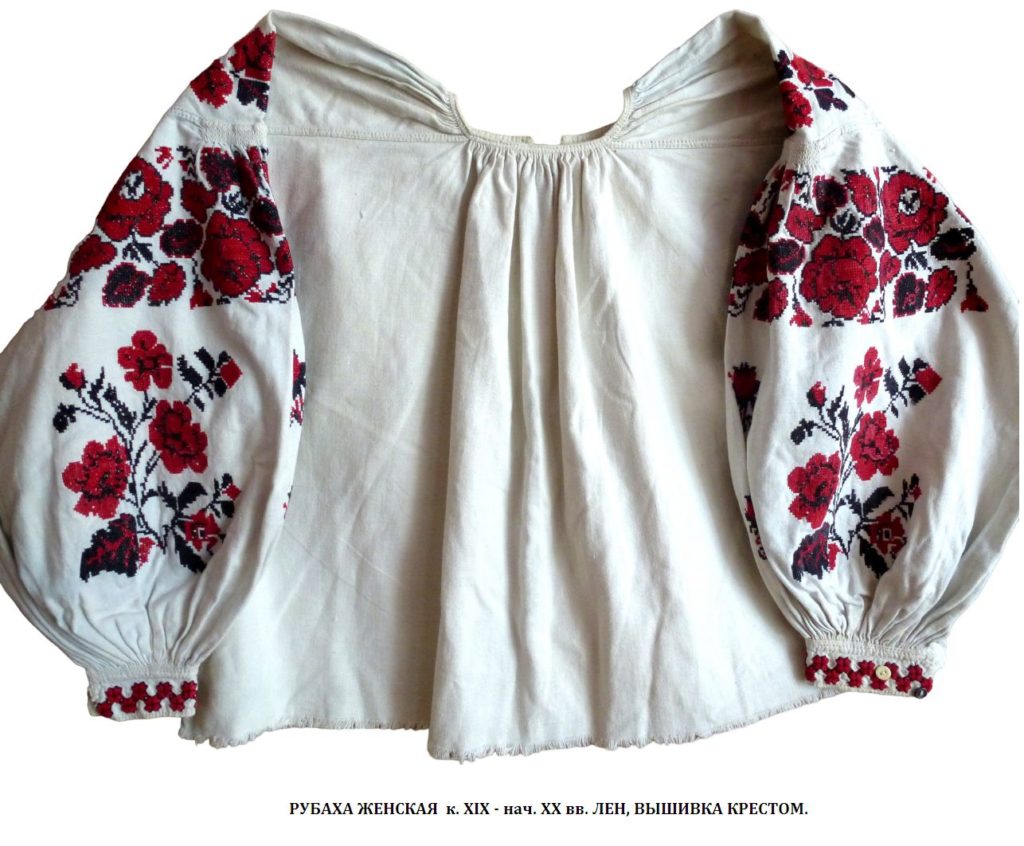

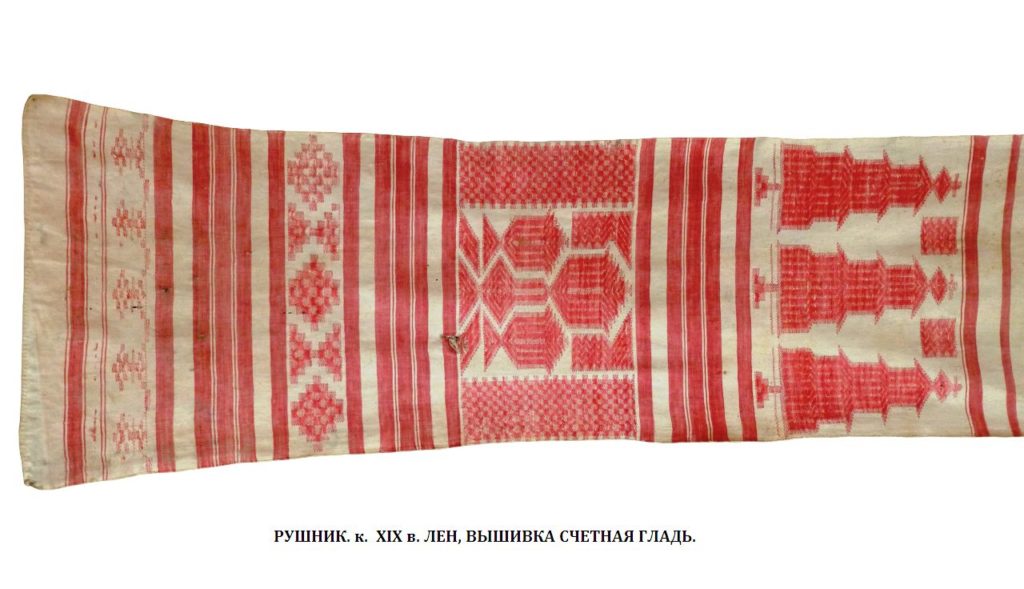

Традиции вышивания на Кубани

Продолжая публичный показ музейных предметов, музейных коллекций, удаленно через сеть Интернет представляем предметы с вышивкой на ткани конца ХIХ — начала ХХ веков.

Искусство вышивания, одно из самых распространенных видов рукоделия. Каждая эпоха вносила что-то новое, обогащая это искусство оригинальными техниками, способами вышивания и самобытными орнаментами. Приемы вышивки отрабатывались многими поколениями рукодельниц, бережно сохраняя все самое ценное.

В вышивке сохраняются древнейшие художественные образы несущие определенную смысловую нагрузку и дополняются этническими мотивами народов проживающих на той или иной территории, это геометрические и женские фигуры, растения, животные, птицы.

При всем историческом и этническом разнообразии вышивки по колориту, орнаменту, композиции, общими для всех были инструменты для вышивания, материалы и техника рукоделия.

В фондах Таманского музея хранится коллекция рушников, одежды, салфеток, дорожек конца XIX-XX века. Вышиты они мастерицами из разных уголков нашей огромной, многонациональной страны. Большей частью переселенцами из Запорожской, Полтавской и Черниговской губернии.

Рисунок, вышитый простым «крестиком», а получаются яркими и красивыми. Кроме того, крест всегда рассматривался и как оберег, способный защитить от всех напастей. В этом секрет его популярности. На первый взгляд, легкость вышивки крестиком относительна, как и любая ручная работа предполагает терпение, кропотливый труда, требует большого внимания и аккуратности.

Рисунок, вышитый простым «крестиком», а получаются яркими и красивыми. Кроме того, крест всегда рассматривался и как оберег, способный защитить от всех напастей. В этом секрет его популярности. На первый взгляд, легкость вышивки крестиком относительна, как и любая ручная работа предполагает терпение, кропотливый труда, требует большого внимания и аккуратности.

Немногим уступает вышивке «крестом» еще одна старинная техника, известная со времен древней Руси – «счетная гладь» – вышивка может быть одно- и двусторонней, многоцветной и монохромной, рисунок плотно покрывается стежками в строго определенном направлении. Вышивать орнамент «счетной гладью» сложнее, здесь нужно постоянно просчитывать количество нитей, захваченное стежком, поэтому любой рисунок выглядит как геометрический.

Качество вышитой работы во многом зависит от правильно подобранных ниток. Еще с XVIII века хлопчатобумажное мулине является самыми распространенными нитками для вышивания.

Изнаночная сторона работы не менее важна, чем лицевая, для любого изделия, но особенно это касается занавесок, скатертей, рушников, салфеток. Идеальная изнанка предполагает правильное закрепление нити, отсутствие узелков, случайных петелек и торчащих хвостиков ниток. Стежки должны лежать в одном направлении. Идеальная изнанка — показатель уровня мастерства рукодельницы.

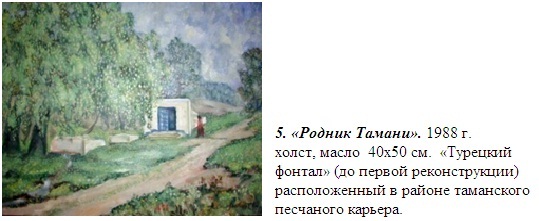

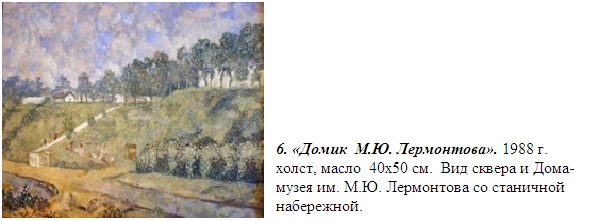

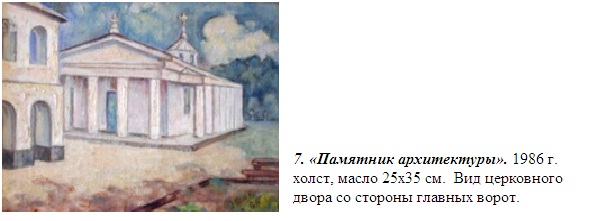

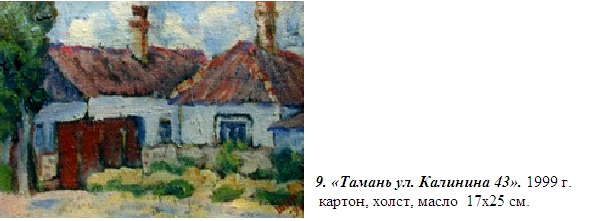

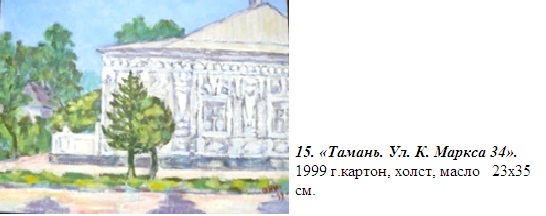

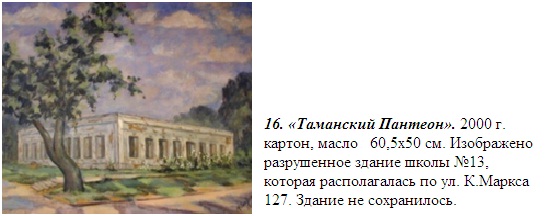

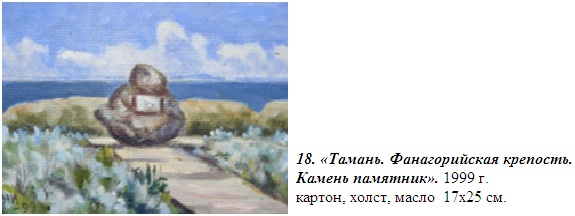

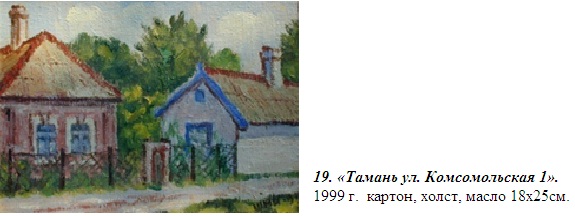

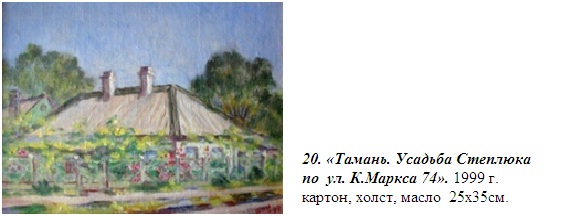

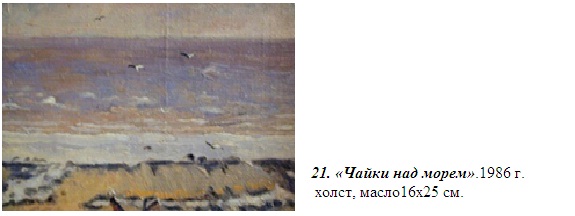

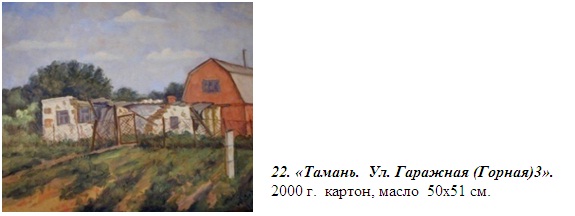

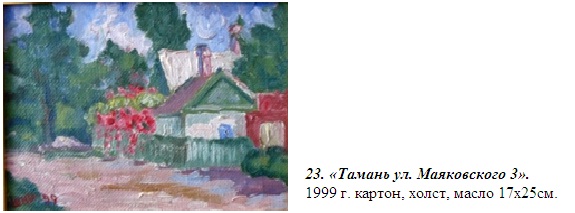

Виды Тамани

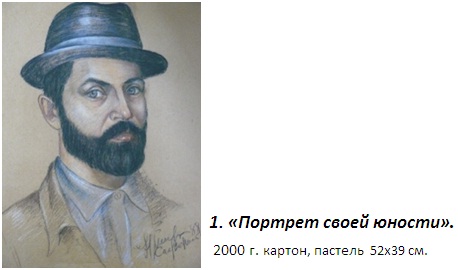

Николай Ильич Шурганов

(Самвелит) 1936-2012гг.

Родился в деревне Кормовое, Ростовской области. Закончил Ленинградскую Академию Искусств им. Репина. Являлся президентом Международной Ассоциации свободных художников.

Первые свои картины Н.И. Шурганов представил на выставках в конце 1960-х годов. К этому времени он пробует работать в разных жанрах. Такие картины, как «Автопортрет», «Портрет женщины», портреты поэтов и писателей русской классики исполнены профессионально, в традиционной реалистической манере. Однако, художник не был удовлетворен собой. Он искал свою тему в искусстве, стремился обрести право видеть мир и говорить о нем по-своему.

Картинами Н.И. Шурганова интересуются различные категории населения. Круг тем его творчества расширяется за счет обращения художника к остросовременным сюжетам. Он был постоянным участником Всесоюзных, Всероссийских, Московских выставок от союза художников и выставок Ассоциации свободных художников.

Николай Ильич Шурганов являлся революционером в изобразительном искусстве, родоначальником направления, которому было дано название «самвелитизм».

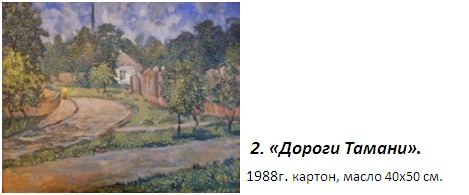

В 60-70 годах им был написан целый ряд пейзажей, которые вызывают чувства спокойствия, комфорта, тихой радости. В них отсутствуют оттенки однообразия и тревоги. Будь то дороги: ведущие к морю, подъезды к населенным пунктам засыпанные снегом или залитые дождем, а может это просто узкая тропинка, пролегающая между гор.

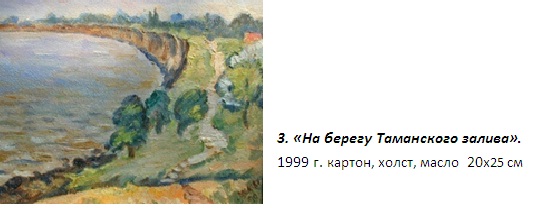

В работах художника важна подача пространства, в них много свободы, воздуха, широкого дыхания, что помогает зрителю освободиться от чувства стесненности в городской среде. В практике психотерапии все шире используются воздействия, снимающие тревогу, стресс, подавленность. Эти приёмы интуитивно открыл и применял в своём творчестве Николай Ильич Шурганов.

Свой богатый внутренний мир Н.И. Шурганов вкладывал в свои полотна: делился им с «персонажами» своих картин, а значит, и со зрителем. Некоторые картины художника с первого взгляда непонятны, но необъяснимо притягивают к себе. Образы созданы с любовью, теплотой и лиричностью. Сюжеты картин интересны, порой романтичны и наивны на грани со сказочными сюжетами. А вибрирующая поверхность («пятнистость») композиций придает новую неповторимую эстетику его работам.

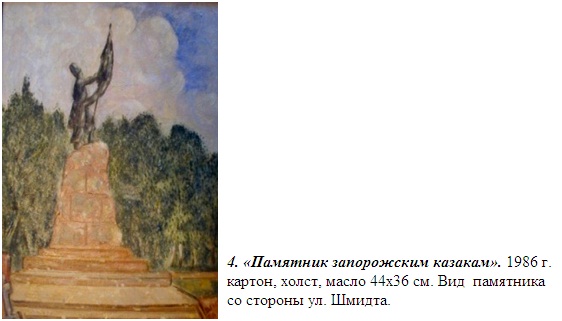

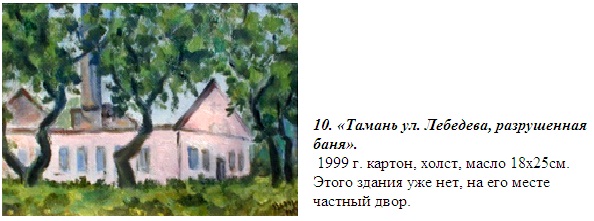

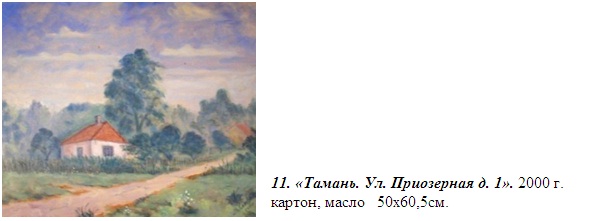

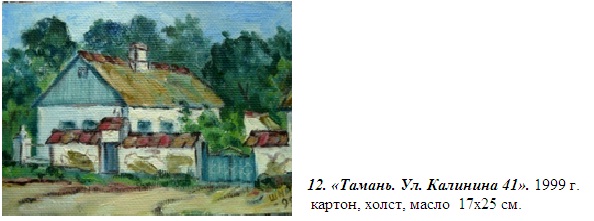

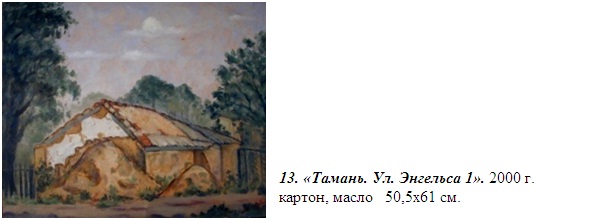

Н.И. Шурганову, достаточно было однажды посетить Тамань, чтобы она навсегда осталась в его сердце. Погостив у родни в одно лето, он не мог не влюбиться в ее самобытность, колорит и поэтичность. Так в его творчестве появляются работы посвященные Тамани. Памятные места, пейзажи, узкие улочки с видами старых хат, многие из которых уже не сохранились, а так же чудеса природы, которые не перестают удивлять, и не смогли ускользнуть от внимательного взгляда художника.

На протяжении нескольких лет Н.И. Шурганов, поддерживал связь с Таманским музеем. Благодаря этой дружбе музей получил в дар от художника коллекцию картин. Многогранность и тематика, позволяют использовать картины для экспонирования на выставках организуемых Таманским музейным комплексом, в праздничные дни Лермонтовской поэзии, во время празднования дня урожая и виноградной лозы, в дни, посвященные высадке казаков на таманские земли и, конечно, ко дню Победы и освобождения Тамани от фашистских захватчиков.

Сегодня в век прогрессивных технологий, у нас есть возможность представить коллекцию картин Н.И. Шурганова, на нашем сайте Таманского музейного комплекса и познакомить вас с замечательным творчеством московского художника известного в России как «Самвелит».