К новогодним праздникам была опубликована статья Валентины Григорьевны Малаховой с названием «Какая ёлка была у Лермонтова» в журнале «Тамань» (№1, 2024).

Архив рубрики: Новости

День образования Краснодарского края

Краснодарский край, имеющий историческое наименование Кубань, образован 13 сентября 1937 года на основе территорий, занимаемых до революции Кубанской областью и Черноморской губернией.

Краснодарский край, имеющий историческое наименование Кубань, образован 13 сентября 1937 года на основе территорий, занимаемых до революции Кубанской областью и Черноморской губернией.

История Кубани насчитывает не одно тысячелетие. Ее благодатные условия издавна притягивали к себе людей. На просторах бескрайних степей кочевали скифы, киммерийцы, сарматы, меоты, половцы, ногайцы. Древние греки и средневековые генуэзцы закладывали на берегу Черного и Азовского морей свои города и торговые фактории. Здесь было основано легендарное древнерусское княжество Тмутаракань.

В конце XVIII века нынешняя территория Кубани становится ареной ожесточенной борьбы России и Турции. Активное участие в военных действиях той поры принял знаменитый русский полководец А.В. Суворов, заложивший здесь целый ряд редутов и крепостей. 19 апреля (8 апреля по старому стилю) 1783 года императрица Екатерина II подписала высочайший манифест «О принятии Крымского полуострова, острова Тамана и всей Кубанской стороны под державу Российскую».

Дальнейшее развитие Кубани как территории Российской империи неразрывно связано с историей казачества. Здесь в 1792 году в Тамани под началом полковника Саввы Белого высадились первые черноморские казаки для защиты новых южных рубежей Российского государства. Расселившись по 40 куреням, они взяли под охрану новые границы России. Осенью 1793 года на берегу реки Кубань был заложен будущий краевой центр.

Сегодня Краснодарский край – один из наиболее стабильно и динамично развивающихся субъектов не только в Южном федеральном округе, но и в Российской Федерации.

День казачьей воинской доблести

В честь Дня казачьей воинской доблести предлагаем вам ознакомиться с сюжетом, посвящённом нашему земляку – Александру Александровичу Юрченко.

Александр Александрович Юрченко – потомок казачьих переселенцев, член Таманского казачьего общества, основатель военно-патриотического поискового отряда и казачьего кадетского класса, создатель военно-исторического музея, казак-наставник. О нем и о его семье вы сможете узнать в видеоролике, представленном на официальном YouTube-канале «Кубань 24».

Набор волонтеров в экспедицию!

Анонс

В.Г. Малахова ко дню памяти М.Ю. Лермонтова

Каким запомнился М.Ю. Лермонтов своим современникам? Разным. Малахова Валентина Григорьевна, заведующая литературным отделом Таманского музейного комплекса, собрала самые интересные воспоминания о поэте в небольшой материал, который недавно вышел в Газете «Тамань» Темрюкского района ко дню памяти М. Ю. Лермонтова.

Бесплатный четверг

Традиционно каждый третий четверг месяца посещение фондовых выставок свободное для многодетных семей, студентов и лиц, не достигших 18 лет.

Так что уже в этот четверг, 20.07.2023, для этих категорий посетителей будет возможен свободный вход в музей.

Напоминаем, что в 11:30 в Археологическом музее (ул. Карла Маркса, 100), вы можете посетить кинолекторий, посвященный началу истории мультипликации, в котором будут представлены Мифы и легенды Древней Греции.

Так же ежедневно работают интерактивные зоны на территории Дома-музея М.Ю. Лермонтова (ул. Лермонтова, 5):

1). «Самовар кипит, уходить не велит».

2). «Театральные зарисовки».

3). «Герой нашего времени» – фотовыставка к кинофильму реж. Ст. Ростоцкого (1965 г.).

4). «Музей встречает гостей».

Памяти М.Ю. Лермонтова посвящается…

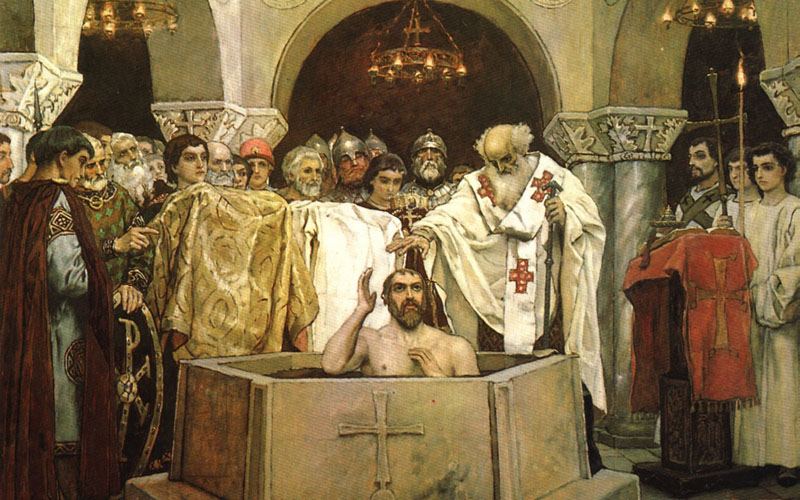

День Крещения Руси

В преддверии Дня крещения Руси на сайте Таманского музейного комплекса (https://тамань-музей.рф/паломническая-ампула-евлогия-с-таман/) была размещена статья Виктора Николаевича Чхаидзе, кандидата исторических наук, научного сотрудника отдела средневековой археологии РАН, посвященная одному из аспектов изучения Таманского городища (периода средневековой Матархи). В статье повествуется о распространении христианства на территории Северного Причерноморья, а так же представлена ампула-евлогия, найденная на территории нашего городища. Эта находка свидетельствует о том, что в Матархе пребывал христианин, в XIII в. совершивший паломничество в Святую Землю.