Праздник «День работников архивов» ежегодно отмечается в нашей стране 10 марта. Краснодарский краевой архив — настоящая сокровищница сведений по истории Кубани. Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, учреждение на улице Ставропольской 151 А, продолжает принимать очных исследователей, а также обрабатывать запросы удаленно. Этот сервис позволяет изучать документы, не покидая рабочего стола.

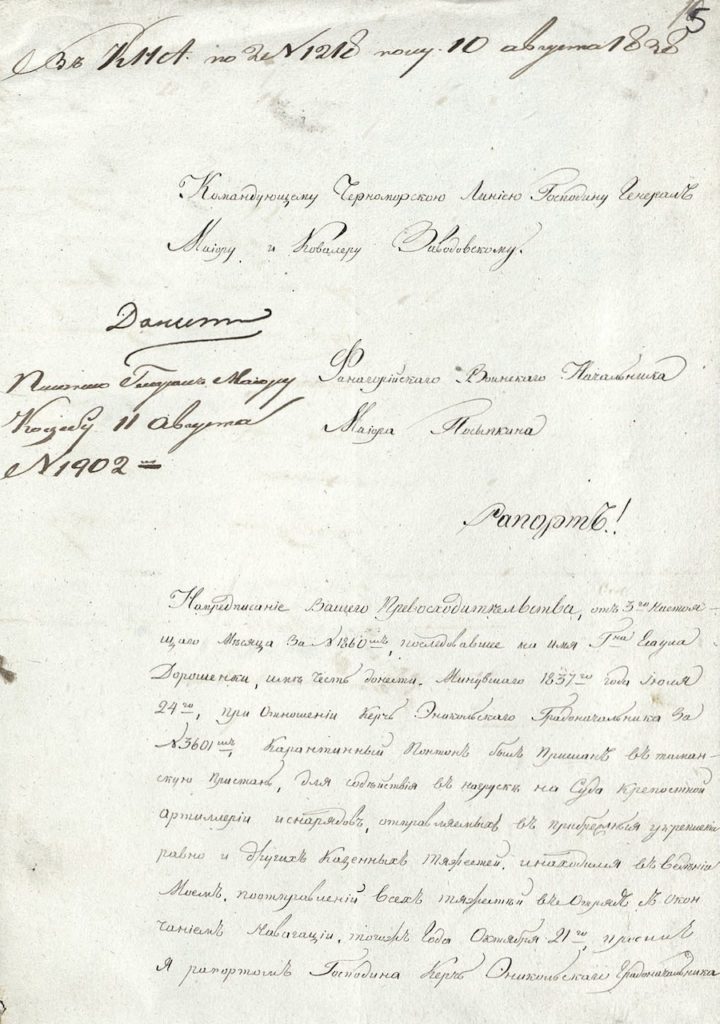

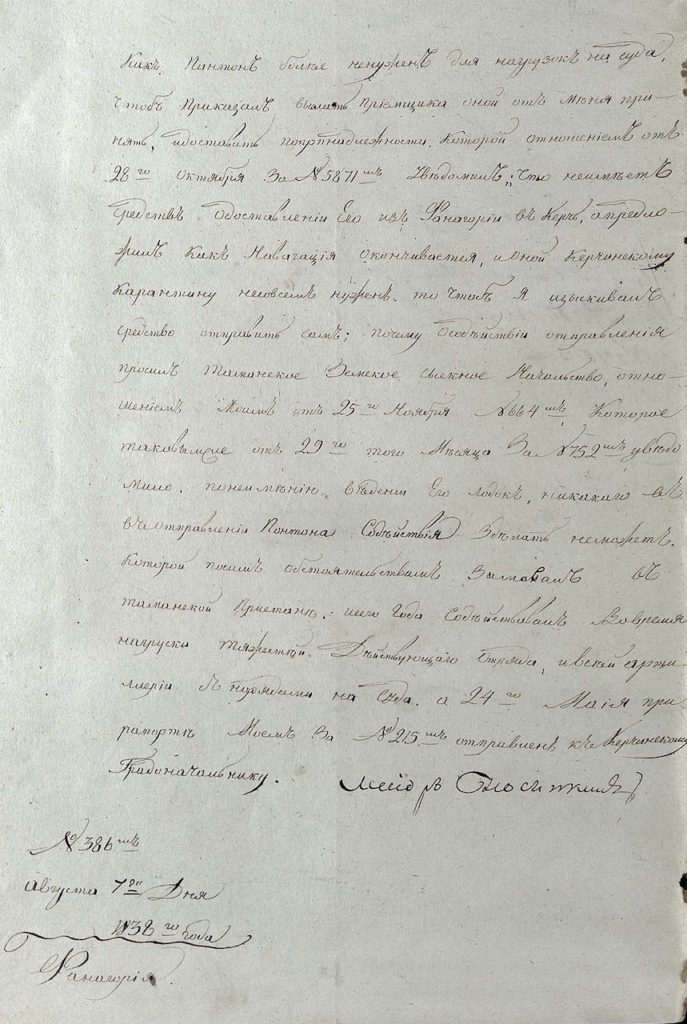

Недавно Таманским музеем был получен рапорт Фанагорийского воинского начальника майора Посыпкина, адресованный командующему Черноморской Линии генерал-майору Николаю Завадовскому. Документ датирован 7 августа 1838 года. В нем речь идет о карантинном понтоне, который 24 июля 1837 года был прислан из Керчи «в Таманскую пристань для содействия в погрузке на суда крепостной артиллерии и снарядов, отправляемых в прибрежные укрепления». Когда надобность в нем отпала, Посыпкин попросил Керчь-Эникальского градоначальника забрать плавсредство. На что получил уведомление, что тот «не имеет средств о доставлении его из Фанагории в Керчь, а предложил, как навигация оканчивается, и оной керченскому карантину не совсем нужен, то чтоб я изыскивал средства отправить его». Иными словами, градоначальник попросил администрацию Фанагорийской крепости отбуксировать понтон назад в Керчь за собственный счет. Тогда Посыпкин обратился за содействием в Таманское Земское сыскное начальство, но те в конце ноября ответили, что «по неимению владения лодками, никакого содействия в отправлении понтона оказать не могут». Вот тогда Посыпкин доложил о «конфликте» своему командующему, предоставив Завадовскому самому решать, что делать дальше с понтоном.

Что же такого примечательного в этом формальном документе? Давайте посмотрим на даты событий: 24 июля — 25 ноября 1837 года. В этот промежуток попадает время визита М. Ю. Лермонтова в Тамань (26 – 28 сентября 1837 года). Получается, что понтон в этот момент был пришвартован в Таманской пристани и поэт наверняка видел его. («Суда в пристани есть» — признается рассказчик в повести «Тамань»). Тем не менее, ни пристань, ни тем более понтон, не попал на рисунок Лермонтова «Тамань. Домик над обрывом». Мы видим лишь трехмачтовое судно и небольшую гребную лодку с парусом. Ракурс, избранный Лермонтовым-художником таков, что эти элементы не вписаны в прибрежный пейзаж. Хотя вполне могли бы там оказаться, если бы наблюдатель сделал с десяток шагов к берегу. Тогда и пристань, и понтон добавили бы новых загадок в рисунок Лермонтова. Зато отгадки поджидали бы исследователей в архивных документах. В таких, на первый взгляд, ничего не значащих рапортах, как тот, который хранится в Краснодарском краевом архиве.

Валентина Малахова, зав. литературным сектором.