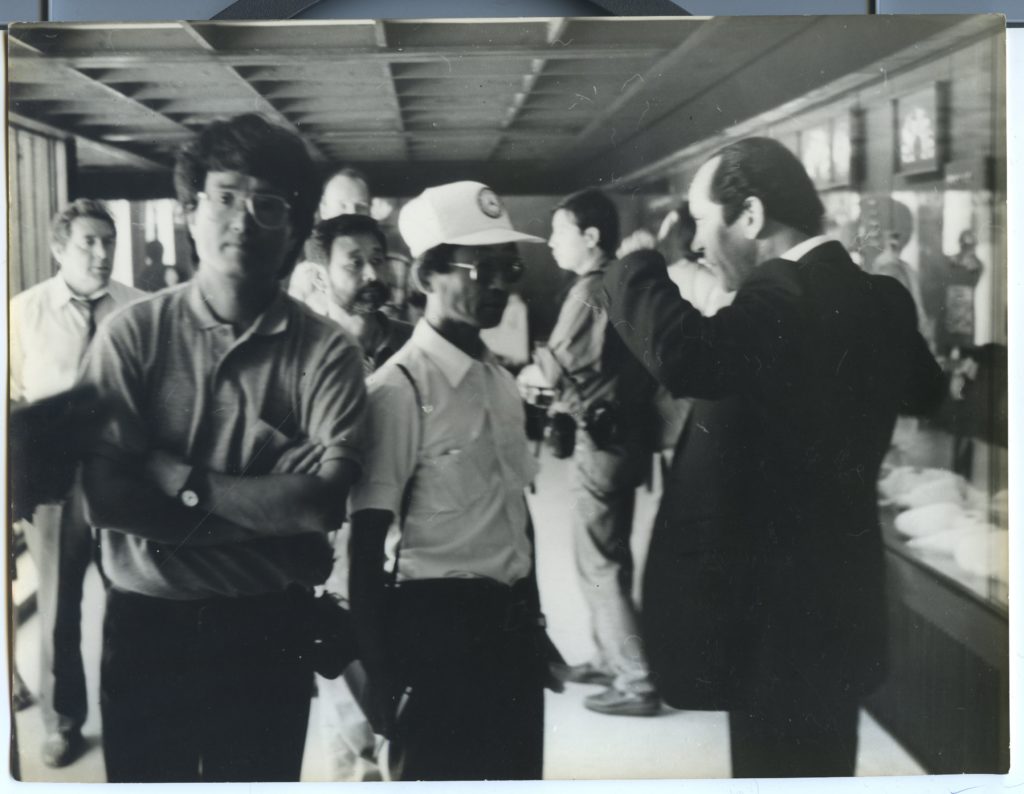

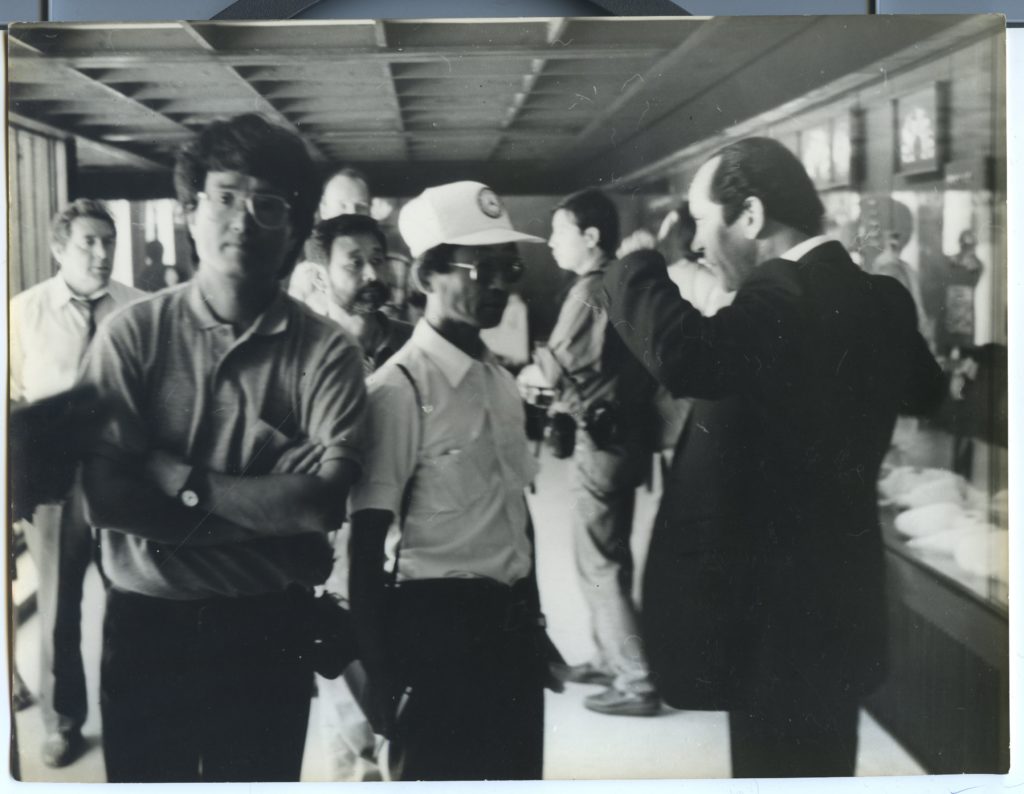

Особая роль в социокультурном пространстве Кубани принадлежит Таманскому музейному комплексу – филиалу ГБУК КК «КГИАМЗ им. Е.Д.Фелицына», основной задачей которого является сохранение культурного достояния и передача его будущим поколениям в образовании и воспитании музейных посетителей. История рождения музея уходит в 70-е годы XX века. Первыми руководителями и вдохновителями открытия Дом — музея им. М.Ю.Лермонтова в Тамани (октябрь 1976 г.) и археологического музея, созданного на материалах раскопок городища «Гермонасса — Тмутаракань» в Тамани (май 1977 г.) были директор Краснодарского государственного историко-археологического музея Инесса Васильевна Шевченко и Майя Ивановна Лют. Следует упомянуть и тех, кого уже нет с нами, но которые непосредственно вкладывали свои знания и труд в создание археологического музея Тамани. Это и Анна Константиновна Коровина – заведующая античным отделом ГМИИ им. А.С.Пушкина г. Москва, Людмила Андреевна Булава – заведующая археологическим отделом Краснодарского государственного историко-археологического музея и Виталий Николаевич Розов, старший научный сотрудник музея Тамани, знаниями и руками которого была сделана первая археологическая экспозиция, от витрин, до самого проектно-художественного оформления.

На протяжении более 40 лет деятельность музея неразрывно связана с расширением процесса собирания, сохранения, изучения и экспонирования компонентов культурного наследия народов Российской Федерации.

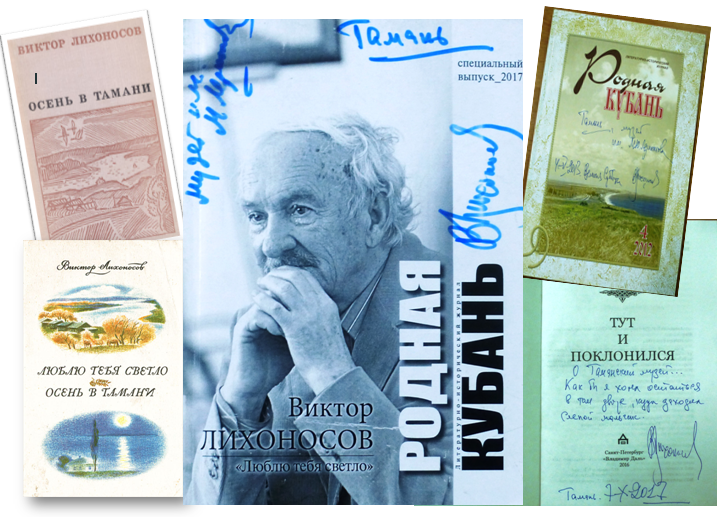

Здесь постоянно действуют экспозиции и выставки, связанные с именем великого русского поэта М.Ю.Лермонтова и его произведением «Тамань», названным В.Г.Белинским «жемчужиной русской прозы».

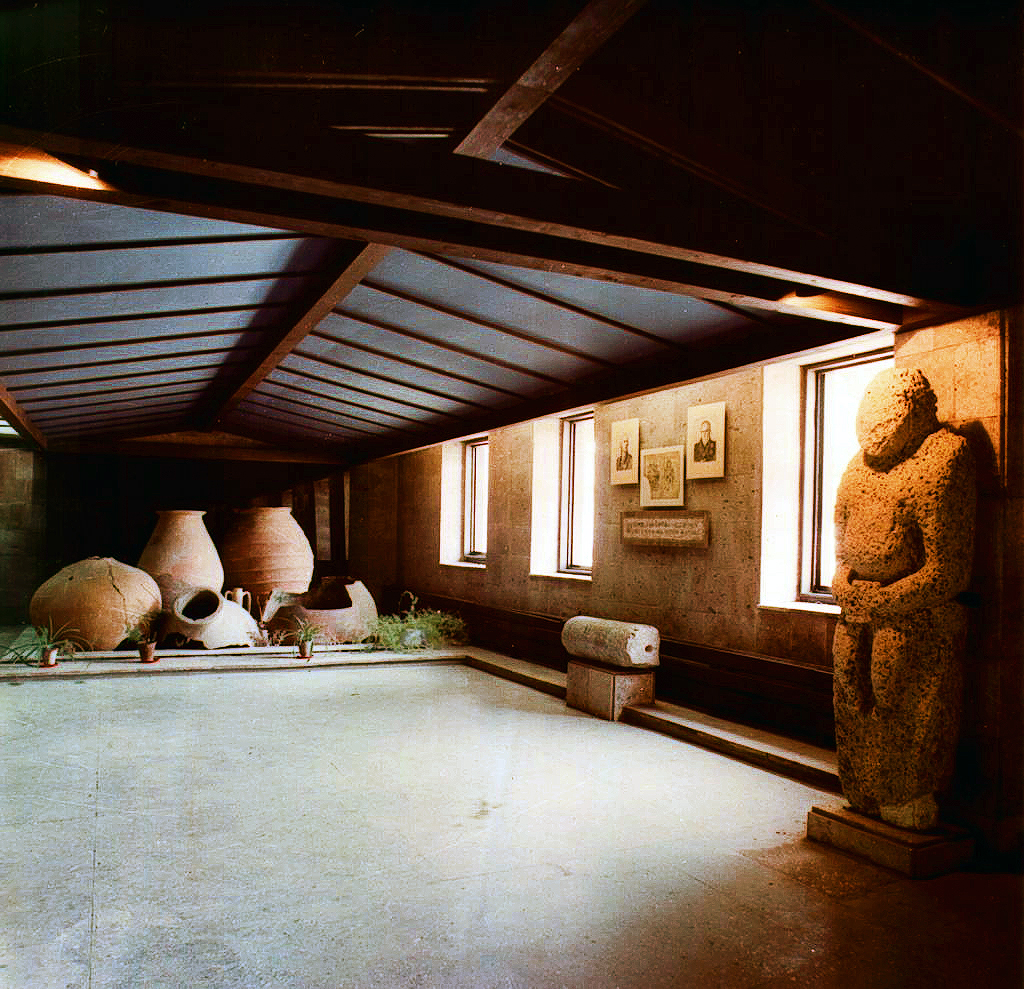

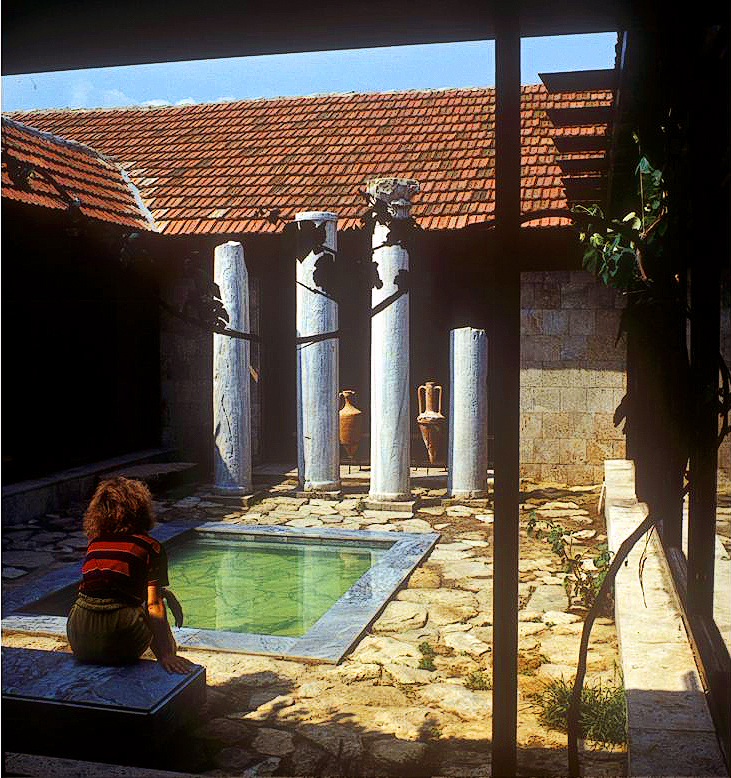

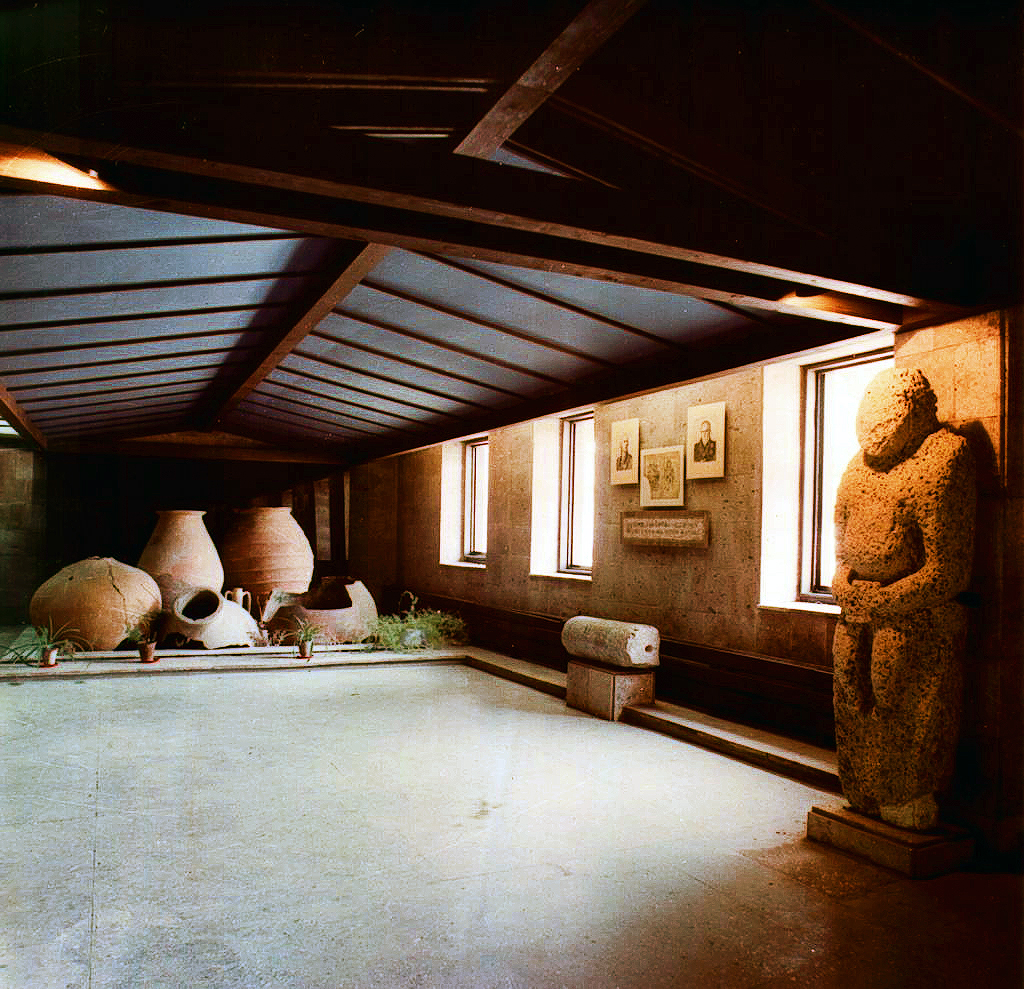

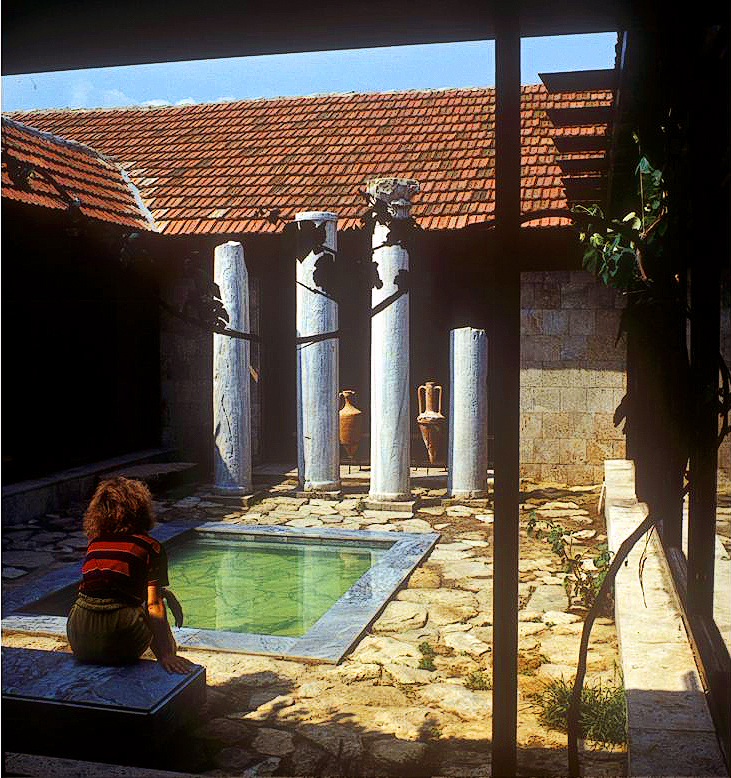

В отдельном здании, реконструированном в 80-е годы XX века, по проекту архитектора из С-Петербурга В. Гаврилова размещены материалы с памятников археологии Таманского полуострова, Экспозиция включает два крупных раздела: «Археологический комплекс городище Гермонасса-Тмутаракань VI в. до н.э. — сер. XVIII в.» и «Эпоха бронзы и античный мир Тамани III тыс. до н.э. — VI в. н.э.». Автором экспозиции был старший научный сотрудник музея Олег Васильевич Богословский.

Более 2,5 тысяч предметов археологии составляют экспозиционный ряд археологического музея. Древние вещи, открытые археологами, попадая в поле зрения людей, оживают и начинают свой рассказ. Прекрасная расписная керамика и предметы вооружения, замечательные ювелирные изделия и терракотовые статуэтки, монеты, лекифы, алабастры — сосуды для благовоний и духов, килики и канфары для вина, амфоры… Замершие на одно мгновенье и ставшие вечностью, лица людей с античных терракот, масок и рельефов зовут нас в свой мир… Мир, в котором существовали не абстрактные фигуры, а живые люди, которые рождались и умирали, любили и ненавидели, торговали и воевали…

Постоянно работает в музее экспозиция открытых фондов, состоящая из коллекции монументальной античной и средневековой архитектуры, скульптуры, эпиграфических и погребальных памятников, среди которых представлены редкие и уникальные, имеющие мировое значение.

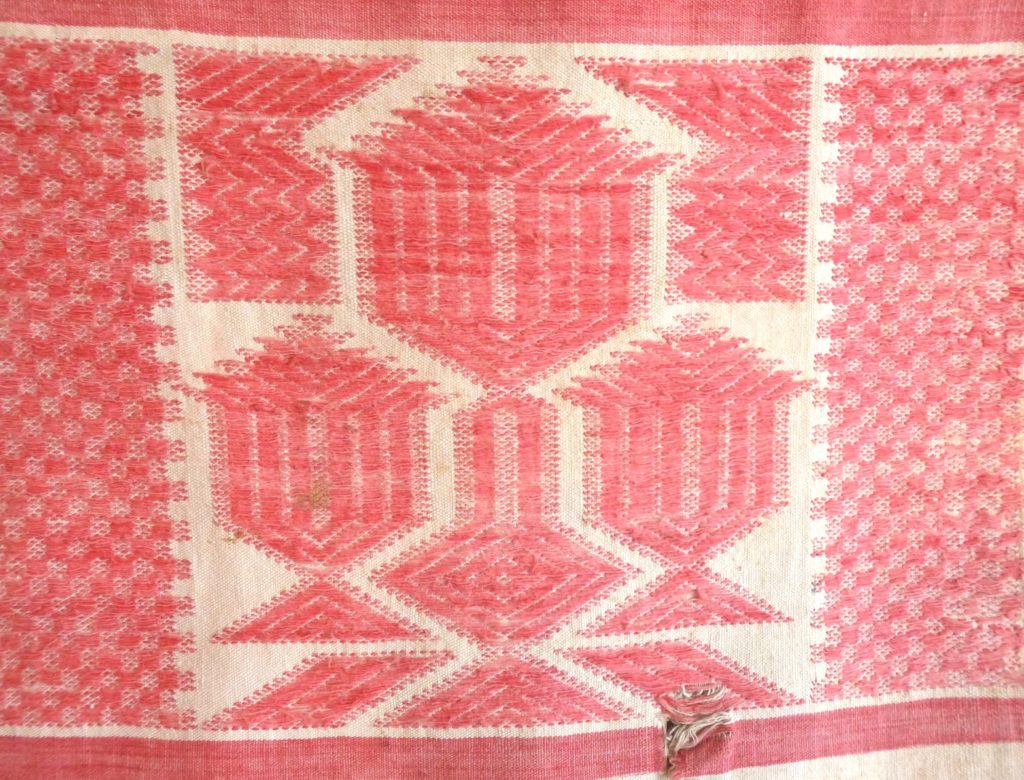

В экспозиции музея размещаются и временные выставки, создаваемые из старых и новых археологических поступлений — раскопок памятников Таманского полуострова. Музейные коллекции, экспонируемые на выставках, это уникальные предметы материального мира, являющиеся результатом человеческой деятельности прошлых поколений или тесно связанные с ней, имеющие общенациональное и общечеловеческое культурное значение в вопросах истории жизни народов Тамани, Кубани и России.

На протяжении последних лет материалы из музейного фонда экспонировались в Государственном литературном музее и Государственном музее изобразительных искусств им. А.С.Пушкина г. Москвы, а также в выставочном центре им. М.Шолохова г. Ростов на Дону. Более 150 музейных предметов из собрания археологической коллекции экспонировались не раз на выставках, организованных в залах головного музея ГБУК КК «КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына» г. Краснодара.

Сотрудники музея, собирая памятники прошлого и раскрывая научную их значимость, помогают людям осознать значение собранных коллекций, осознать значение собственной культуры, воспитывая у них чувство гордости и уважения.

На данный момент в собрании Таманского музейного комплекса находится более 23 тысяч бесценных экспонатов, и любой посетитель этого чудесного места сможет полностью проникнуться археологией, историей прошлого Тамани и Таманского полуострова.