Гостей нашего музея часто интересует вопрос первых изданий романа «Герой нашего времени». Когда они появились, и где на них можно взглянуть вживую?

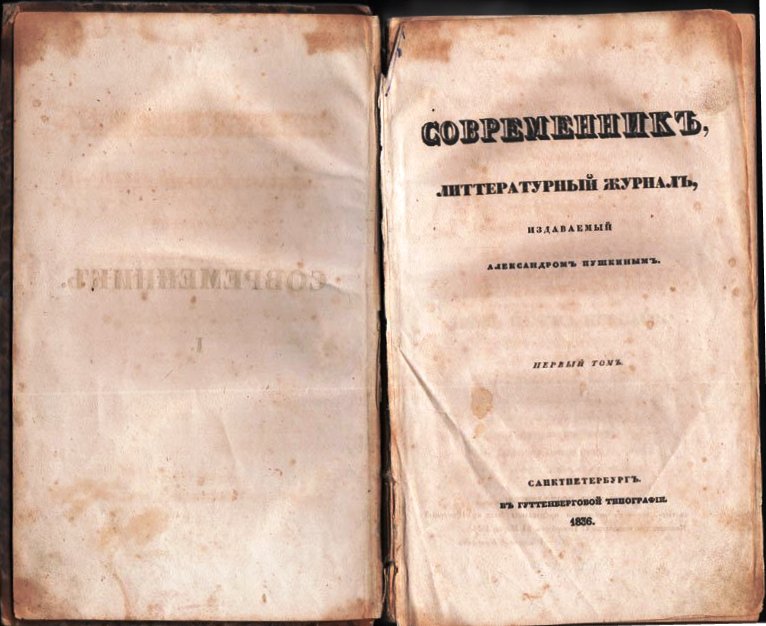

М.Ю. Лермонтов поначалу не задумывал «Героя нашего времени» как целостный роман. Писатель приступил к работе над серией повестей в 1837 г., находясь на Кавказе. Несколько глав романа впервые были опубликованы в «Отечественных записках» и были хорошо приняты критикой. Первое отдельное издание «Героя нашего времени» увидело свет в 1840 году.

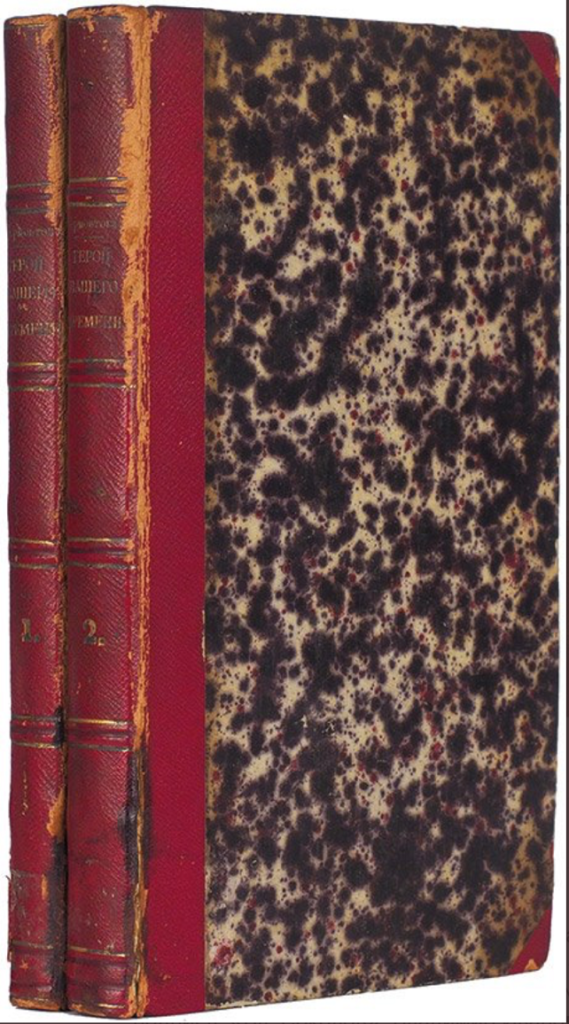

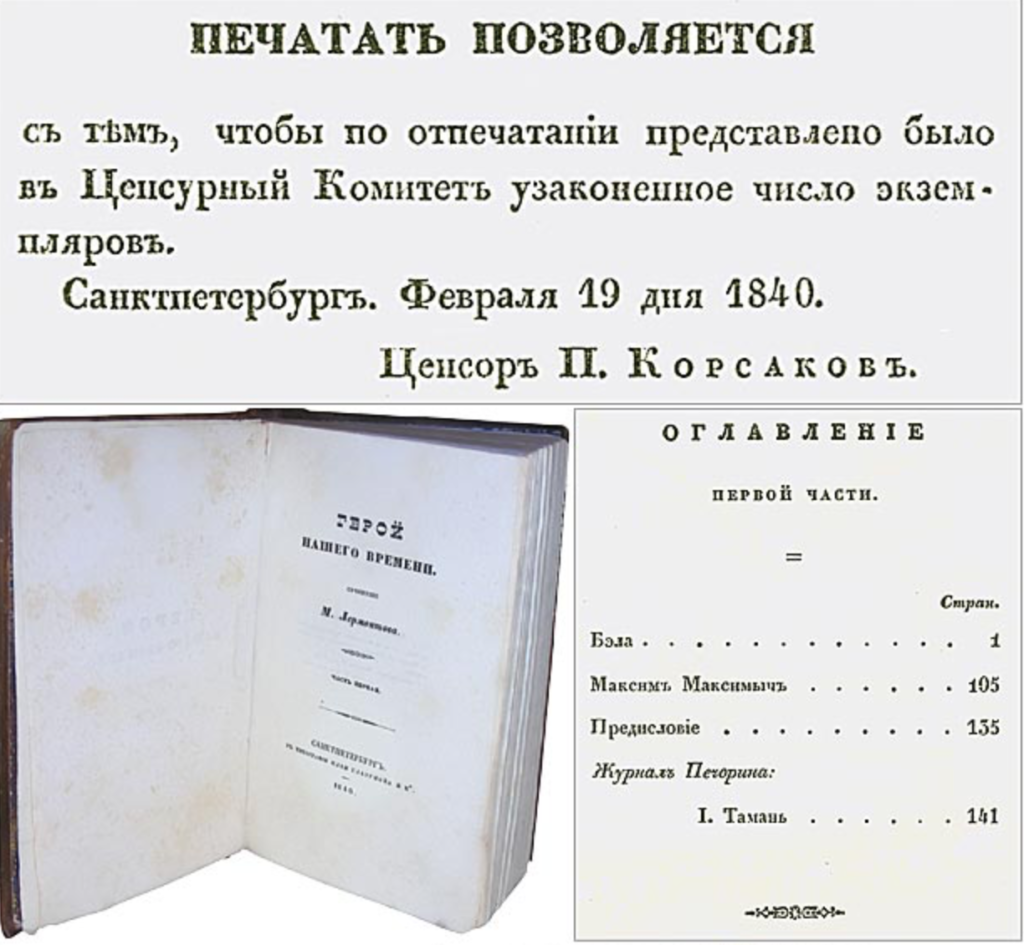

Читать далее19 февраля 1840 года цензором П.А. Корсаковым было выдано разрешение на публикацию романа М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». 27 апреля роман вышел в свет. Корректуры Лермонтов не читал, находясь с 10 марта до середины апреля под арестом за дуэль с Эрнестом де Барантом. В книге есть не выправленные ошибки переписчика и опечатки. Тираж составил 1000 экземпляров. Но книгу не спешили покупать, пока не вышла рецензия Фаддея Булгарина в «Северной пчеле». После нее весь тираж был распродан.

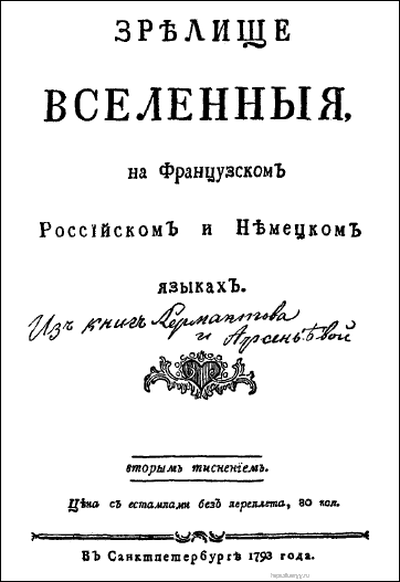

Существует версия, что это бабушка М. Ю. Лермонтова Елизавета Алексеевна Арсеньева, желая сделать внуку приятное, без его ведома отправила Булгарину два экземпляра романа, вложив в один из них пять сотенных ассигнаций. Очевидно, на это намекал В. Г. Белинский, назвавший рецензию Булгарина «купленным пристрастием».

Из первой тысячи книг сохранились считанные экземпляры. Два из них хранятся в государственном музее-заповеднике М.Ю. Лермонтова в Пятигорске, один в Литературном музее в Москве, еще два в музее-заповеднике Тарханы.

Первое прижизненное издание романа «Герой нашего времени» М. Ю. Лермонтова — абсолютная антикварная редкость. Это уникальное издание очень редко встречается в продаже и высоко ценится библиофилами. Например, 16 декабря 2016 года на аукционе «Антикварный книжный клуб» это издание в поновлённом составном переплете эпохи ушел с молотка за 3 000 000 рублей. А 9 октября 2014 года на торгах «Золотой и Серебряный века русской литературы: редчайшие книги и рукописи из частного собрания» в «Доме антикварной книги в Никитском» первое прижизненное издание романа «Герой нашего времени» было куплено по старту за 120 тысяч долларов (почти 5 миллионов рублей).

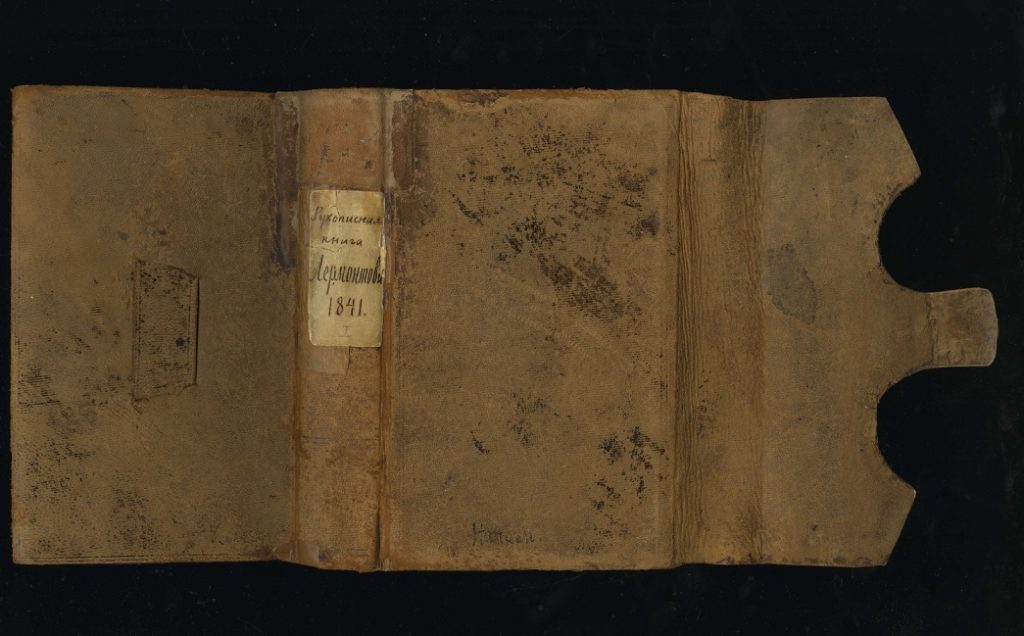

Уже в 1841 г. Лермонтов продал своему петербургского знакомому Александру Дмитриевичу Кирееву (родственнику С.А.Раевского) право на 2-е издание романа в количестве 1200 экземпляров. В это издание (СПб., 1841) Лермонтов внёс несколько исправлений, в остальном оно повторяет первое, вплоть до совпадения страниц и строк.

В издании 1841 г. впервые появилось предисловие к роману (как отклик писателя на критику) и, видимо, поступившее во время печатания и поэтому набранное с отдельной нумерацией страниц и не включённое в оглавление. В обоих изданиях есть незначительные цензурные купюры. Отзыв на второе издание был напечатан в журнале «Отечественные записки».

В первые годы после смерти Лермонтова еще раз переиздается роман «Герой нашего времени» (цензурное разрешение 14 мая 1843 г.). «Эта старая книга всегда будет нова, — писал В.Г.Белинский в 1843 году, — перечитывая вновь «Героя нашего времени», невольно удивляешься, как все в нем просто, легко, обыкновенно и в то же время так проникнуто жизнию, мыслию, так широко, глубоко, возвышенно…»

Вживую первые издания романа «Герой нашего времени» можно увидеть в экспозициях лермонтовских музеев по всей стране, а такжена специальных выставках. Одна из них, например, проходит в Москве до 30 апреля 2021 года в литературном музее на Малой Молчановке, д. 2, и называется она «»Герой нашего времени». Выход в свет».