Архив рубрики: Без категории

Программа онлайн публикаций Таманского музейного комплекса в рамках всероссийской акции «Ночь музеев — 2021» — 15 мая.

«Ночь музеев — 2021»

«Добро пожаловать в археологию». — 15:00 ч.

«Заветы доброй старины» . О рушниках из фондов Таманского музейного комплекса. — 16:00 ч.

«Коропластика Азиатского Боспора». — 17:00 ч.

«Александр Невский глазами детей». — 19:00 ч.

«Оживающая история. Таманский музей как машина времени». — 23:00 ч.

Александр Невский, его роль в истории России.

Выдающийся полководец, герой Невской битвы и Ледового побоища, великий князь Александр Невский был мудрым правителем и опытным дипломатом. Политический путь, выбранный им, не позволил исчезнуть Руси, и на многие века определил вектор развития нашего государства.

Читать далееАлександр Ярославич родился 13 мая 1221 года в Переяславле-Залесском. Он был прямым наследником великих Киевских князей, Владимира, Крестителя Руси и Ярослава Мудрого, среди его знаменитых предков Юрий Долгорукий и Всеволод Большое Гнездо.

Ко времени начала государственной деятельности Невского положение Руси было катастрофическим. Нашествие монгольских кочевников в 1237-1238 годах нанесло колоссальный урон русским землям. Ливонский орден, имевший своим покровителем одного из самого могущественного правителя Европы, папу Римского, в первой половине XIII века предпринял наступление на славянские земли. Кроме Ливонского ордена, русским землям угрожали молодое Литовское государство и Швеция.

Политическая интуиция молодого князя подсказала ему правильное решение: отказаться от призрачной помощи против монголов Запада, которую на определенных условиях предлагал папа Иннокентий IV. Было очевидно, что договоры с Западом не могут привести к положительному результату. Александр будет противостоять любым попыткам западных соседей воспользоваться монгольским нашествием и завладеть русскими землями. В 1240 году он разобьет шведов на Неве и за эту блистательную победу получит наименование Невский; в 1241 году Александр Ярославич выбьет оккупантов из Копорья; в 1242 году – из Пскова и разгромит войско Ливонского ордена и Дерптского епископа на льду Чудского озера. Обезопасив западные границы Руси, князь Александр Ярославич принялся за дела на востоке. Он четыре раза ездил в Орду, чтобы заручиться поддержкой хана. Военным способом восточный вопрос было решить невозможно, силы кочевников значительно превосходили силы русских, поэтому Александр Ярославич выбрал дипломатический путь. Во многом, благодаря именно великому князю Александру, жители разрозненных княжеств Руси осознали себя как единое целое.

Русская Православная Церковь, высоко оценивая жизненный подвиг великого князя Александра Невского, прославила его в лике святых.

В памяти народа святой благоверный князь Александр Невский остался как символ бескорыстного служения Отечеству. Не случайно в проекте «Имя Россия 2008» в итоге народного голосования победителем стал именно князь Александр Невский – великий политик, полководец, дипломат, храбрый воин и патриот.

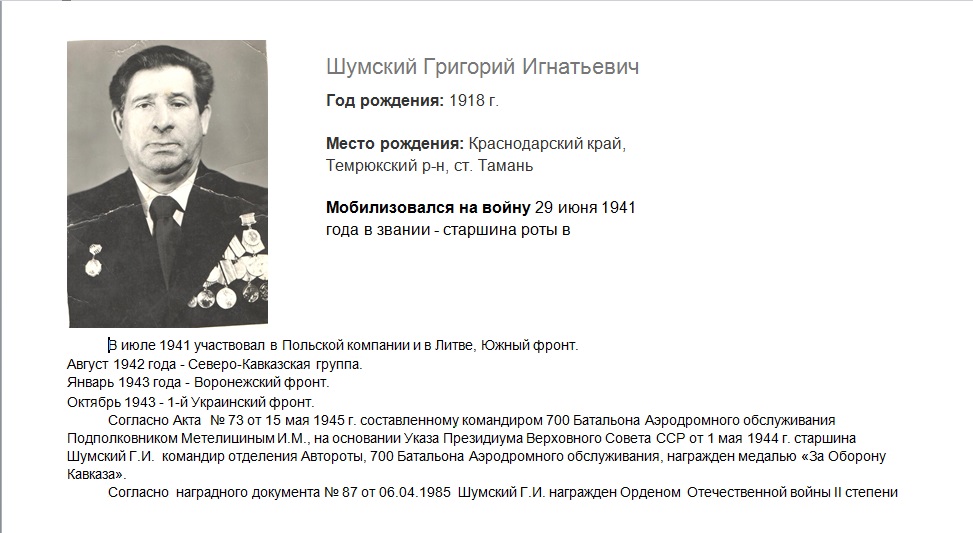

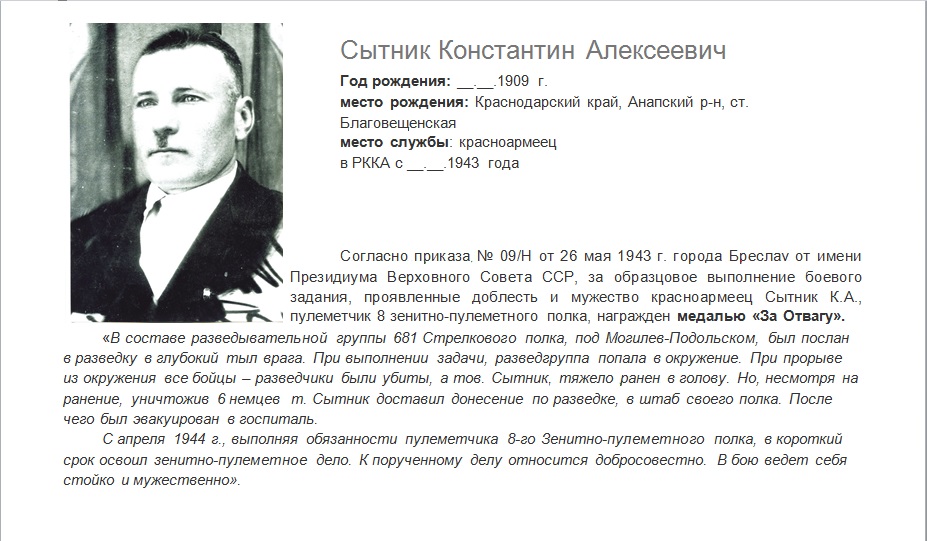

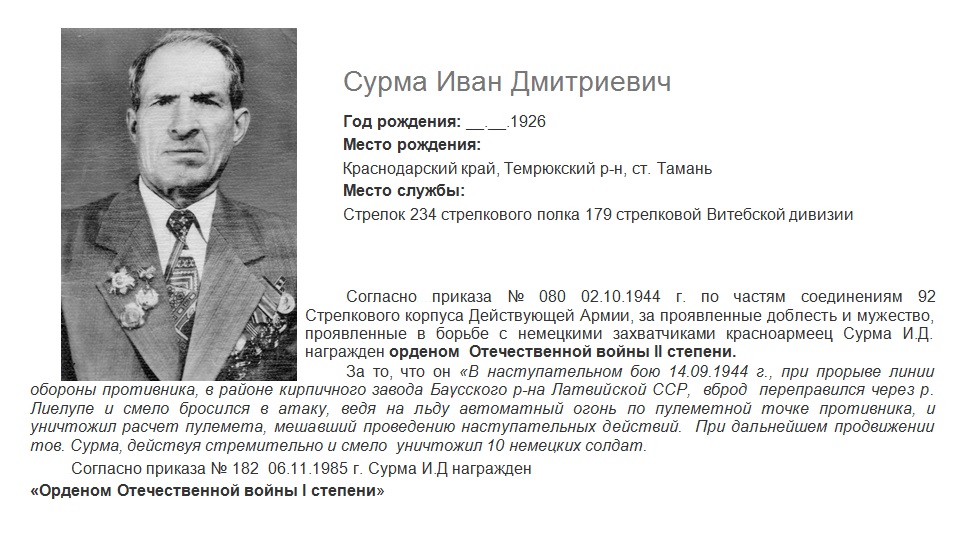

«Они сражались за Родину!»

«Они сражались за Родину!»

Хроника освобождения Тамани 1943 г.

В преддверии празднования «Дня победы» предлагаем ознакомиться с кинохроникой освобождения Тамани от немецко-фашистских захватчиков осенью 1943 года.

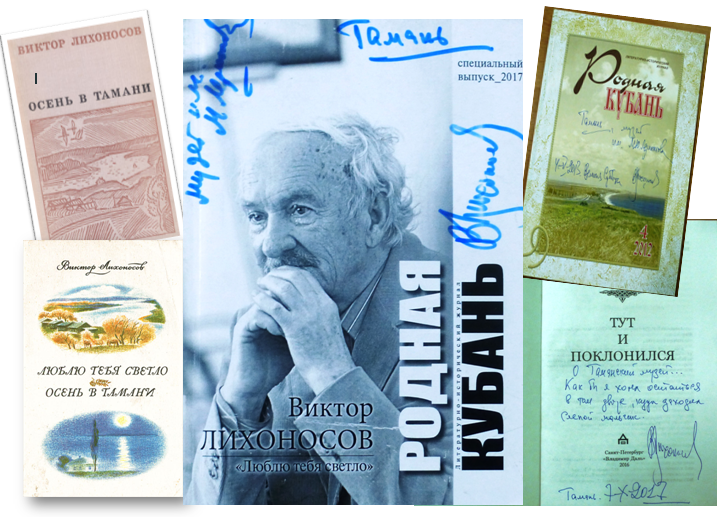

«О, как бы найти мне то верное слово, которое бы совпало с русскою жизнью, не похожею ни на какую другую!» В.И. Лихоносов.

Известному российскому писателю, лауреату Государственной премии, премий им. М.Шолохова, Бунина и Г.Пономаренко, члену Высшего Творческого Совета при правлении Союза писателей Российской Федерации, главному редактору литературно-исторического журнала «Родная Кубань» (1998-2016), кавалеру ордена Дружбы, почетному гражданину города Краснодара Виктору Ивановичу Лихоносову 30 апреля исполняется 85 лет.

Читать далееВ. И. Лихоносов родился в 1936 году на станции Топки (Кемеровская область). Детские и юношеские годы провел в Новосибирске. С 1956 по 1961 годы учился на историко-филологическом факультете Краснодарского педагогического института, а затем в течение нескольких лет работал учителем в Анапском районе.

Судьба тесно связала Виктора Лихоносова с Кубанским краем, с судьбами казаков-кубанцев. Он один из первых заговорил о великом наследии Ф. А. Щербины: «Последний солидный историк Кубани», — так отмечал в своих трудах проникновенный лирик значение исторической заслуги знатока казачьего края.

Произведения В. И. Лихоносова, такие как: «Судьба», «Печаль», «Мы недостойны вас», «Записи перед сном», «Волшебные дни», «Корни историка», «Казак», «Время зажигания светильников» – берут свое начало от исторических истоков, заложенных в трудах Ф. И. Щербины. Знакомство с «Историей Кубанского казачьего войска», работа в архивах, опора на многочисленные изыскания, любовь к прошлому проложили сокровенную дорогу к лучшей книге Виктора Лихоносова «Наш маленький Париж.

Не обошел вниманием Виктор Иванович и нашу Тамань: «Тайна хаты Царицыхи», «Афродита Таманская» и, конечно же, «Осень в Тамани» (1970 г.) Это повесть-размышление о взаимосвязи прошлого и настоящего. Автору одинаково дороги все уголки России: и Север, где поют былины, и рязанские есенинские края, и Тамань, в которой побывал когда-то М.Ю. Лермонтов. Виктор Иванович Лихоносов талантливый рассказчик, его Герои — странники, люди, ищущие гармонии в жизни, живут не рассудком, а сердцем. Проза Лихоносова полна стремления в природные дали, к тишине, он говорит о разрушительном действии техники, но не доходит до отрицания действительности. Виктор Иванович не просто писатель, человек чувств, языка и слова, он патриот в полном понимании этого слова.

«О, как бы найти мне то верное слово, которое бы совпало с русскою жизнью, не похожею ни на какую другую!» В.И. Лихоносов

Когда впервые был напечатан роман «Герой нашего времени»?

Гостей нашего музея часто интересует вопрос первых изданий романа «Герой нашего времени». Когда они появились, и где на них можно взглянуть вживую?

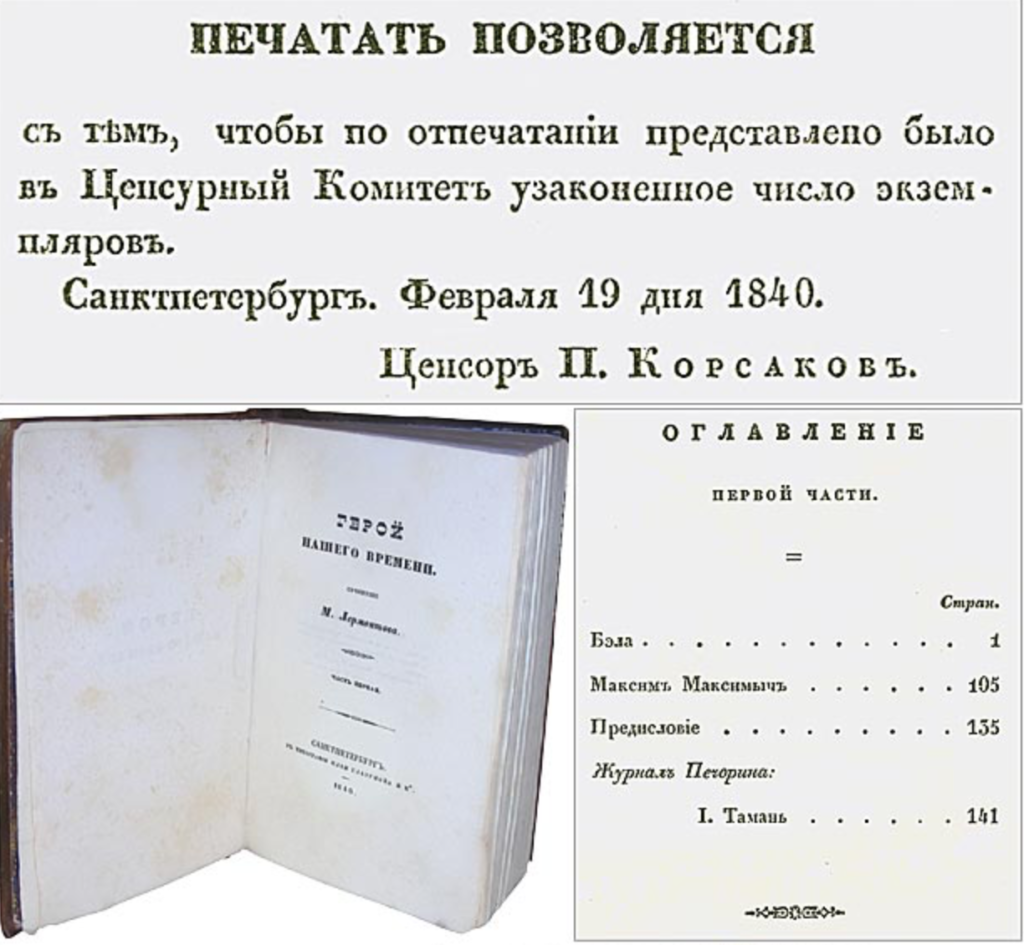

М.Ю. Лермонтов поначалу не задумывал «Героя нашего времени» как целостный роман. Писатель приступил к работе над серией повестей в 1837 г., находясь на Кавказе. Несколько глав романа впервые были опубликованы в «Отечественных записках» и были хорошо приняты критикой. Первое отдельное издание «Героя нашего времени» увидело свет в 1840 году.

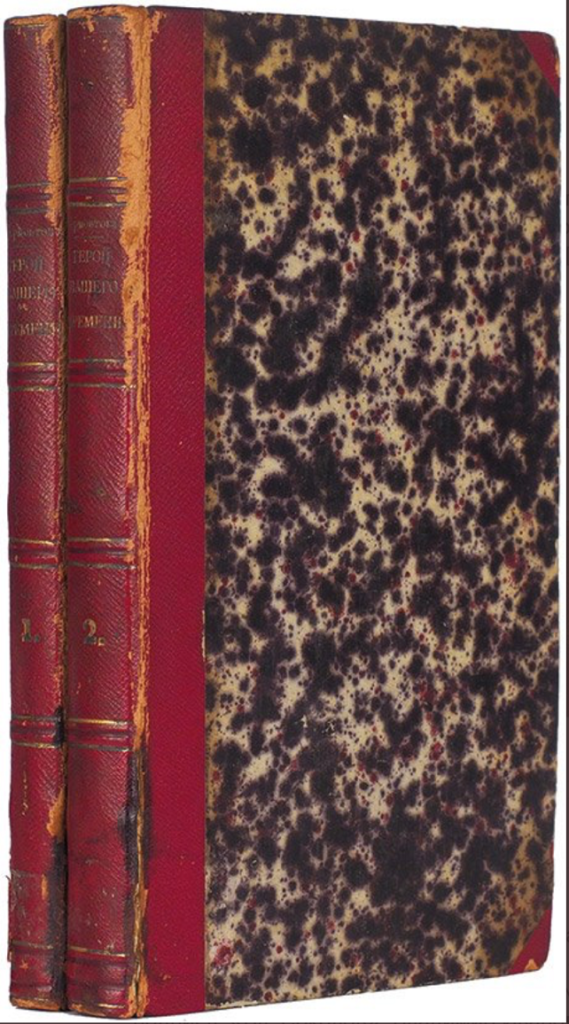

Читать далее19 февраля 1840 года цензором П.А. Корсаковым было выдано разрешение на публикацию романа М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». 27 апреля роман вышел в свет. Корректуры Лермонтов не читал, находясь с 10 марта до середины апреля под арестом за дуэль с Эрнестом де Барантом. В книге есть не выправленные ошибки переписчика и опечатки. Тираж составил 1000 экземпляров. Но книгу не спешили покупать, пока не вышла рецензия Фаддея Булгарина в «Северной пчеле». После нее весь тираж был распродан.

Существует версия, что это бабушка М. Ю. Лермонтова Елизавета Алексеевна Арсеньева, желая сделать внуку приятное, без его ведома отправила Булгарину два экземпляра романа, вложив в один из них пять сотенных ассигнаций. Очевидно, на это намекал В. Г. Белинский, назвавший рецензию Булгарина «купленным пристрастием».

Из первой тысячи книг сохранились считанные экземпляры. Два из них хранятся в государственном музее-заповеднике М.Ю. Лермонтова в Пятигорске, один в Литературном музее в Москве, еще два в музее-заповеднике Тарханы.

Первое прижизненное издание романа «Герой нашего времени» М. Ю. Лермонтова — абсолютная антикварная редкость. Это уникальное издание очень редко встречается в продаже и высоко ценится библиофилами. Например, 16 декабря 2016 года на аукционе «Антикварный книжный клуб» это издание в поновлённом составном переплете эпохи ушел с молотка за 3 000 000 рублей. А 9 октября 2014 года на торгах «Золотой и Серебряный века русской литературы: редчайшие книги и рукописи из частного собрания» в «Доме антикварной книги в Никитском» первое прижизненное издание романа «Герой нашего времени» было куплено по старту за 120 тысяч долларов (почти 5 миллионов рублей).

Уже в 1841 г. Лермонтов продал своему петербургского знакомому Александру Дмитриевичу Кирееву (родственнику С.А.Раевского) право на 2-е издание романа в количестве 1200 экземпляров. В это издание (СПб., 1841) Лермонтов внёс несколько исправлений, в остальном оно повторяет первое, вплоть до совпадения страниц и строк.

В издании 1841 г. впервые появилось предисловие к роману (как отклик писателя на критику) и, видимо, поступившее во время печатания и поэтому набранное с отдельной нумерацией страниц и не включённое в оглавление. В обоих изданиях есть незначительные цензурные купюры. Отзыв на второе издание был напечатан в журнале «Отечественные записки».

В первые годы после смерти Лермонтова еще раз переиздается роман «Герой нашего времени» (цензурное разрешение 14 мая 1843 г.). «Эта старая книга всегда будет нова, — писал В.Г.Белинский в 1843 году, — перечитывая вновь «Героя нашего времени», невольно удивляешься, как все в нем просто, легко, обыкновенно и в то же время так проникнуто жизнию, мыслию, так широко, глубоко, возвышенно…»

Вживую первые издания романа «Герой нашего времени» можно увидеть в экспозициях лермонтовских музеев по всей стране, а такжена специальных выставках. Одна из них, например, проходит в Москве до 30 апреля 2021 года в литературном музее на Малой Молчановке, д. 2, и называется она «»Герой нашего времени». Выход в свет».

«И звезда с звездою говорит»

Продолжаем обращатся к теме звездного неба в творчестве М.Ю. Лермонтова. М.Ю. Лермонтов «Небо и звезды», читает Н.К. Когтева.

Журнал «Современник»

Журнал «Современник»

(1836 — 1866)

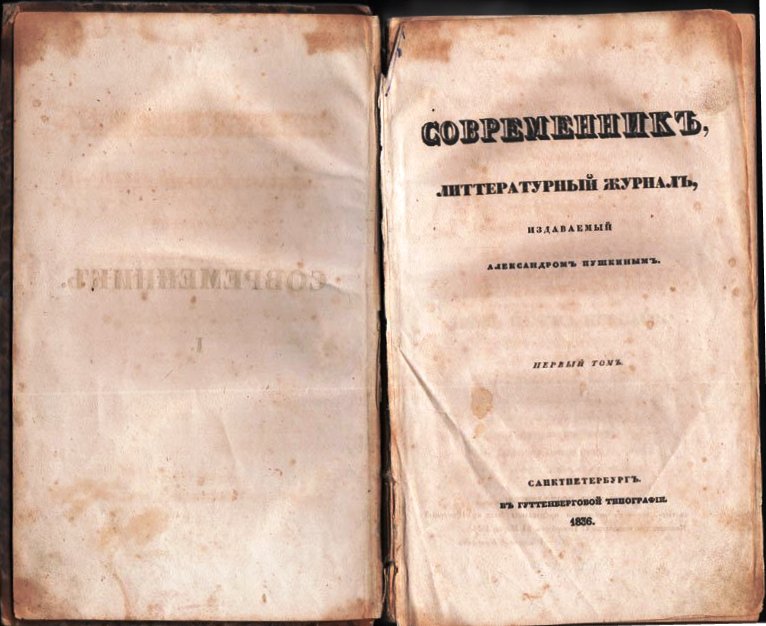

В первой половине 19 века в России значительно увеличился тираж газет и журналов. Так, 23 апреля 1836 года в Петербурге выходит первый номер литературного и общественно-политического журнала «Современник», основанный А.С. Пушкиным. Название «Современник» журналу, как и его концепцию, придумал и разработал П.А. Вяземский, ближайший друг и соратник А.С. Пушкина. Журнал выходит четыре раза в год, и на его страницах печатаются литературные произведения В.А. Жуковского, Ф.И. Тютчева, Е.А. Баратынского, Н.В. Гоголя, И.С. Тургенева, а также рассказы и статьи Д.В. Давыдова, и В.Ф. Одоевского.

Журнал издается в строжайших цензурных условиях, поэтому некоторые работы авторов запрещаются, а те, что печатаются, выходят урезанными или с искажениями. Помимо стихов и прозы, в журнале публикуются критические, исторические, этнографические материалы и заметки.

Читать далееПосле смерти А.С. Пушкина в 1837 году «Современник» возглавил В.Жуковский, в этот же год публикуются неизданные ранее произведения А.С. Пушкина: «Медный всадник», «Русалка», «Арап Петра Великого».

С журналом тесно сотрудничают А.А. Краевский, А.Н. Муравьев, Н.М. Карамзин, Е.П. Ростопчина, в это время с ними тесно общается М.Ю. Лермонтов и печатает в «Современнике» своё стихотворение «Бородино». В 1838 году вернувшись из первой ссылки — печатает «Тамбовскую казначейшу». Здесь же в 1940-1941 гг. с высокой оценкой таланта М.Ю. Лермонтова, Петр Александрович Плетнев печатает отклики на роман «Герой нашего времени».

В 1845 году «Современник» возглавляет Н.А. Некрасов, который привлек к сотрудничеству: И.С.Тургенева, И.А. Гончарова, А.И. Герцена, Л.Н. Толстого. В журнале стали печатать переводы произведений Ч.Диккенса, Ж.Санд и других западных писателей. Появилась рубрика «Современные заметки», где рассказывалось об увеселительных мероприятиях, о новостях, касающихся музыки, театра, моды.

В 1847-1848 годах стиль журнала определяли статьи В. Белинского, в которых он критиковал современную действительность и пропагандировал революционно-демократические идеи. Выходит его статья «Взгляд на русскую литературу 1846 года», с упоминанием о М.Ю. Лермонтове, как о главе целого периода в истории русской поэзии, анонсирован ряд критических статей посвященных Н.В. Гоголю и М.Ю. Лермонтову. Печатается роман М.А. Авдеева «Тамарин» — прямо ориентированный на роман «Герой нашего времени».

Политическая реакция и преследования цензуры осложняют работу редакции, но «Современник» продолжал выходить.

Наиболее яркими в истории «Современника» стали годы, начиная с 1854 по 1862, когда журнал возглавили Н.Г.Чернышевский и Н.А. Добролюбов и печатали там свои произведения. Тогда «Современник» вел резкую полемику с либеральной и консервативной журналистикой, будучи преимущественно политическим изданием, причем революционной направленности.

Смерть Н.А. Добролюбова и арест Н.Г. Чернышевского в 1862 году приостановили работу и выход «Современника», но уже через год Н.А. Некрасову удалось возобновить издание, и он продолжал оставаться лучшим из демократических журналов. В эти годы в нём был опубликован роман «Что делать?» Н.Г. Чернышевского, реалистические произведения М.Е. Салтыкова-Щедрина, Ф.М. Решетникова, Г.И. Успенского и других русских писателей и публицистов.

В 1866 году, после покушения на императора Александра II, журнал был закрыт. Продолжателем дела «Современника» стал журнал «Отечественные записки» под руководством Н.А.Некрасова и М.Е. Салтыкова-Щедрина.