8.12.2023 года в Таманском Музейном Комплексе прошел обучающий семинар на тему: «Особенности экспонирования и хранения археологических коллекций». В мероприятие приняли участие сотрудники музеев г.Темрюка, г.Абинска и г.Крымска. Читать далее

Читать далее

День Героев Отечества

Памятная дата «День Героев Отечества» была установлена Государственной Думой России 26 января 2007 года. В пояснительной записке к документу говорилось следующее: «Мы не только отдаем дань памяти героическим предкам, но и чествуем ныне живущих Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы». Так же авторы законопроекта выражали надежду, что новая памятная дата России будет способствовать «формированию в обществе идеалов самоотверженного и бескорыстного служения Отечеству». Читать далее

Патриоты своей страны!

В 2018 году вышел Федеральный Закон «О Добровольчестве (волонтерстве)», согласно которому оба этих понятия признаны равноценными. Словосочетания комсомольцы – добровольцы, пионеры – тимуровцы нам знакомо еще со времен СССР, когда все желающие участвовать в строительстве Коммунизма, ехали поднимать Целину, строить БАМ или просто помогали ветеранам или одинокому человеку нарубить дров, вскопать огород… Читать далее

Ровно в 8:00 заступили на почётный пост

День памяти.

3 декабря — День Неизвестного солдата —день памяти о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории страны или за её пределами.

3 декабря в 1966 году, в ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой, прах неизвестного солдата из братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе (на въезде в город Зеленоград) был перенесен и торжественно захоронен у стены Московского Кремля в Александровском саду. Читать далее

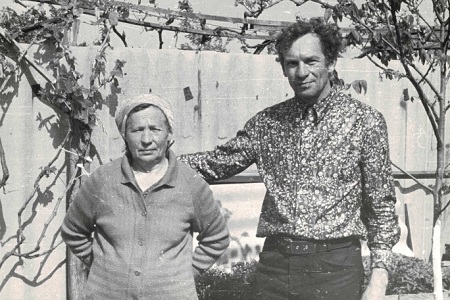

«Мать писателя — Татьяна Андреевна Лихоносова.»

Каждый год в ноябре отмечается замечательный праздник — день матери. Отмечают его всегда в последнее воскресенье ноября. Празднуется День матери в России с 1998 года. День матери — это нежный праздник, созданный, чтобы вспомнить о самом важном человеке, о маме, которая заслуживает внимания каждый день, каждый час в году. Мама дает начало новой жизни, окружает заботой нежностью и добротой. Даже взрослыми мы ощущаем материнскую любовь, знаем, что мама всегда поймет, простит и будет любить нас.

В п. Пересыпь, Темрюкского района, небольшой домик, где жила мать писателя В.И. Лихоносова – Татьяна Андреевна. Лихоносов всю жизнь, от юности до последних дней жизни, пишет о матери, о маме своей Татьяне Андреевне. Даже там, где и слова о ней нет, таинственно угадывается ее присутствие. Читать далее

Читать далее

Публичный показ музейных предметов по теме: «Государственные культы на Боспоре (через денежное обращение)».

Одной из самых важных областей культуры и идеологии древнегреческих полисов была религия. Культы богов и героев, почитавшихся в древнегреческих государствах, подразделялись на общеэллинские и полисные, иноземные (варварские, восточные и т.п.) и частные (домашние).

Города Боспорского царства (столица Пантикапей) чеканили серебряную, золотую и медную монеты, имевшие хождение на внутреннем рынке. На этих монетах встречаются изображения различных богов и богинь. Появление того или иного божества на монетах и частота чеканки его изображений на монетных типах свидетельствуют о широте распространения и важной роли культа данного бога в городах (полисах) Боспора. Дело в том, что городские магистраты, отвечавшие за чеканку монет, являлись также государственными служащими. Читать далее

Ночь искусств в Таманском музейном комплексе

«В единстве наша сила». Образы Минина и Пожарского в изобразительном искусстве.

4 ноября в России отмечается День народного единства. Приурочен к событиям 4 ноября (22 октября по старому стилю) 1612 года, когда народное ополчение во главе с земским старостой Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским освободило Москву от польско-литовских интервентов. Уже через год – в 1613 году – новый царь Михаил Романов учредил День очищения Москвы от польско-литовских захватчиков. В 1649 году по указу царя Алексея Михайловича, дата была объявлена церковным и государственным праздником. Русская православная церковь в этот день чтит память Казанской иконы Божией Матери «за избавление Москвы и России от нашествия поляков 1612 года». В современной России 4 ноября сделали снова праздником только в 2005 году. Название праздника происходит из проекта закона об его установлении: «4 ноября 1612 года воины народного ополчения… продемонстрировали образец героизма и сплоченности всего народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе».

События, связанные с освобождением Москвы 1612 г. Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским, нашли свое отражение в искусстве, заняв особое место в отечественной баталистике. Читать далее