17 ноября, в Таманском музейном комплексе при поддержке Новороссийской и Геленджикской епархии, а также Краснодарской духовной семинарии пройдут мероприятия посвященные 1000-летию постройки в 1022 году князем Мстиславом Владимировичем храма Пресвятой Богородицы в Тмутаракани. В течении дня на месте храма будет проведен молебен, а после будут представлены научные доклады посвящённые памятникам христианства Тамани.

Изготовление керамики считается одним из древнейших ремесел на земле, которое зародилось еще в эпоху неолита, около 8 тысяч лет назад. Исследователями были найдены предметы из обожженной глины: примитивная посуда для приготовления пищи на огне, сосуды для хранения воды и зерна.

Процесс развития этого ремесла от простого к сложному распространился в том числе и на столовую посуду. Древние греки такой посуде уделяют особое внимание, форма и предназначение таких сосудов довольно разнообразны: использовались сосуды для питья, смешивания вина, блюда и чаши для сервировки пищи.

Читать далееНередко посуда была декорирована ангобом или барботином — жидкой глиной, которая наносилась перед обжигом поверх высушенного сосуда. Наиболее популярным в древнегреческой вазописи становится нанесение на сосуды черного и красного лака — одного из вариантов ангоба. Появляется особая расписная столовая посуда, используемая на пиршествах и в погребальном обряде. На этих сосудах греческие вазописцы изображали как мифические сюжеты, так и бытовые.

Перед вами представлена античная столовая посуда из коллекции ТМК, которую вы можете увидеть в нашей экспозиции.

Кратер

Сосуд для смешивания вина с водой. Такие сосуды характеризуются широким устьем, позволяющим свободно черпать смешанное вино. В экспозиции представлен фрагмент кратера который относится к первой половине IV века до н.э. На нем изображена сцена комоса- праздничного шествия. Подобные шествия проводились в частности и в период Дионисий — праздников в честь Диониса, бога растительности, виноградарства и виноделия, также с его культом связан театр.

Ойнохойя

Кувшин с одной ручкой и широким раструбом устья, завершающимся тремя сливами. Ойнохои предназначались для разливания вина за пиршественным столом на симпосиях. В экспозиции представлена чернофигурная ойнохойя VI-V вв. до н.э. с изображением Диониса, восходящего на колесницу.

Гидрия

Сосуд для переноски и хранения воды. Она представляет собой большой трехручный кувшин. Две горизонтальные ручки, крепившиеся на тулове, использовали, когда сосуд поднимали, вертикальная ручка (располагалась на горле, нижний прилеп — на плечике) служила во время слива воды из сосуда. В экспозиции музея вы можете увидеть гидрию V в. до н.э. с краснофигурной росписью, на которой изображен Орест отбивающийся от богинь мщения — Эриний.

Килик

Сосуд для питья с мелким и широким вместилищем на стеблеобразной тонкой ножке. Петлеобразные изогнутые ручки килика служили не только для того, чтобы носить сосуд, но и для того, чтобы вешать его на стенку на специальный колышек. Ручки также своеобразно использовали во время застольной игры в коттаб. Взявшись за одну из боковых ручек килика, нужно было остатки вина перебросить, не расплескав, из одной чаши в другую.

В экспозиции представлен чернолаковый килик VI-V вв. до н.э. с изображением горгонейона. Как правило, горгонейоны представляли собой абсолютно симметричное изображение Медузы Горгоны c крупными свирепыми глазами, широким приплюснутым носом и c раздувающимися ноздрями. Рот горгоны обычно замер в жутком оскале, демонстрирующем глотку и страшные зубы. Вместо волос лицо обрамлено вьющимися змеями. Считается, что Медуза Горгона, изображенная на чаше для вина, отпугивала злых духов, защищая ее владельца.

Канфар

Сосуд для питья с глубоким вместительным туловом, вертикальными ручками и высокой ножкой. С канфаром в руках часто изображался Дионис. В экспозиции вы можете встретить чернолаковый канфар 270-260 гг. до н.э. Под венчиком канфара сохранилась надпись желтовато-красной глиной: “EPMOY”.

Пелика

Это одна из разновидностей амфоры для хранения вина и оливкового масла, у которой тулово более всего раздуто в нижней части. Впервые появляются в конце VI в. до н.э. Наибольшее распространение, в том числе и на Боспоре, получают в IV в. до н.э. Они были распространены в погребальном обряде как часть инвентаря , иногда становились урнами для захоронения. В экспозиции представлена боспорская акварельная пелика IV в. до н.э. с изображением сцены Амазономахии — битвы греков с амазонками.

Аск

Сосуд с носиком, как у чайника, и перекидной ручкой. Из него удобно выливать жидкость небольшими порциями. Небольшой объем позволяет определить его, как сосуд для масла. Не исключено, что в них держали и другие вязкие жидкости: мед, косметические масла. Простые аски использовались на кухне, чернолаковые и расписные — для хранения косметических масел. Имеется несколько разновидностей асков, некоторые из них использовались как рожки для кормления маленьких детей. В экспозиции представлен краснофигурный аск IV в. до н.э., являвшийся частью погребального обряда.

О режиме работы 3 ноября

День комсомола

29 октября 1918 года- День рождения комсомола. Полное название – Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи (ВЛКСМ), а в народе – просто комсомол

Он уже прекратил свое существование, но для многих в нашей стране – это по-прежнему один из любимых праздничных дней. ВЛКСМ был одним из самых масштабных молодежных объединений в мире, за семь десятилетий в его ряды вступили порядка 160 миллионов человек.

Решение о создании Российского Коммунистического Союза молодежи было принято на первом Всероссийском съезде союзов рабочей и крестьянской молодежи. Инициатором создания и основным идеологом организации стал Владимир Ильич Ленин. На II Всероссийском съезде комсомола Ленин выступил со своей знаменитой речью «Задачи Союза Молодежи». Этот текст стал основополагающим идейным документом ВЛКСМ на долгие годы.

Впоследствии организация дважды переименовывалась, в 1924 году после смерти Ленина она получила имя вождя, а в 1926 году была переименована во Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи (ВЛКСМ).

Принимали в комсомол за хорошую учебу и поведение. Комсомольцы были верными помощниками государству, лучшими в работе и общественном труде. Значок с профилем вождя революции носили лучшие из лучших среди молодежи.

В День рождения комсомола обычно награждали наиболее отличившихся представителей ВЛКСМ. Именно в этот день вручалась премия Ленинского комсомола за выдающиеся достижения в области науки, техники, культуры и в педагогической деятельности.

Комсомольцы всегда считались «помощниками и резервом » КПСС, «молодыми строителями коммунизма». Именно комсомольцы бросали налаженный быт, чтобы строить города, чтобы превращать бесплодную степь в цветущий сад и прокладывать магистрали посреди тайги. С их участием строились дома культуры, возводились мосты и дороги.

Комсомольцы сыграли далеко не последнюю роль в Победе в Великой Отечественной войне. В годы войны три с половиной тысячи членов ВЛКСМ получили звание Героев Советского Союза.

С развалом Советского Союза закончилась и история комсомола. В сентябре 1991 года на XXII чрезвычайном съезде ВЛКСМ было принято решение о самороспуске Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи. В современной России идейными правопреемниками ВЛКСМ являются различные молодежные общественные организации.

В вышедшей в 1847 году книге «Руководство к познанию Кавказа» Михаил Селезнев писал: «Здесь [в Тамани] устроена деревянная пристань для мелких судов; за ней стоит каменная таможенная будка и дом гребцов Азовских баркасов» .

Другой очевидец замечает: «Возле самой пристани, на которую вы взошли с парохода, на деревянном столбе означен герб и под ним подпись: “город Тамань”, это есть единственное доказательство, что вы находитесь в городе — все окружающее вас не имеет ничего городского, и не будь этого столба вы наверное подумали бы, что находитесь в какой-нибудь бедной малороссийской деревушке. <…> …Прежнее величие кануло в вечность».

Подпоручик Андрей Сухомлинов, составитель лоций Азовского моря и Керчь-Еникальского пролива свидетельствует: «Глубина у оконечности пристани в Тамани 51/2 фут (1 м 67 см. — В. М.); хорошее якорное место в трех кабельтовых (500 м. — В. М.) от пристани на 141/2 футах глубины, грунт — ил с травою. Водою в Тамани наливаться весьма трудно, потому что вода в колодезе близ берега соленая, а хорошая далеко за городом».

Из книги «Городишко. Комментарий к повести Лермонтова

«Тамань»». На фото 1911 года вдали виднеется та самая пристань.

Лермонтов Юрий Петрович — отец поэта Михаила Юрьевича Лермонтова

Лермонтов Юрий Петрович — отец поэта Михаила Юрьевича Лермонтова, родился в 1787 году.

Юрий Петрович, решив посвятить себя военной службе, поступил в Петербургский Первый кадетский корпус. В 1804 году в чине прапорщика выпущен в Кексгольмский пехотный полк, служил в том же корпусе воспитателем, в 1811году по болезни вышел в отставку в чине капитана, поселившись в с. Кропотово, Тульской губернии. В 1812 году вступил в тульское дворянское ополчение, позже, непродолжительное время, находился на излечении в Витебске.

Бывая у своих соседей в с. Васильевском, познакомился с Марией Михайловной Арсеньевой. Красивый молодой человек с блестящими столичными приемами, он произвел на Марью Михайловну сильное впечатление. Знакомство кончилось браком, несмотря на сопротивление матери, считавшей этот брак неравным… После свадьбы молодая семья Лермонтовых поселилась в Тарханах. Семейная жизнь родителей поэта складывалась не совсем удачно, ее нельзя назвать счастливой. После смерти жены в 1817 году отношения Юрия Петровича с тещей обострились. Он уехал в свое имение Кропотово, а сына оставил на воспитание бабушке, согласно условию, поставленному ею в завещании.

С сыном Юрий Петрович виделся не часто: в Кропотове в 1827 году и в Москве. Вспоминая одну из таких встреч, Лермонтов писал тетушке М.А. Шан-Гирей в декабре 1828 года: «Папенька сюда приехал, и вот уже 2 картины извлечены из моего портфеля… слава богу! что такими любезными мне руками!» Разлука тяжело переживалась и отцом и сыном. Свои чувства к отцу М.Ю. Лермонтов выразил в стихотворениях «Ужасная судьба отца и сына», «Эпитафия», «Я видел тень блаженства; но вполне …», » Пусть я кого-нибудь люблю…». Семейные ссоры и передряги поэтом описаны в юношеских драмах «Люди и страсти», «Странный человек». Лирические произведения Лермонтова и драмы объединены темами несчастного и вместе с тем очень сильного, искреннего чувства любви героя к отцу.

Юрий Петрович трепетно следил за успехами сына, он смог рассмотреть в нем удивительный талант. Не сохранилась переписка Михаила Юрьевича с Юрием Петровичем, из которой мы, возможно, многое узнали бы об истинных отношениях, которые существовали между отцом и сыном. Но осталось духовное завещание Юрия Петровича, в котором он с любовью обращается к сыну: «…ты одарен способностями ума, — не пренебрегай ими и всего более страшись употреблять оные на что-либо вредное или бесполезное; это талант, в котором ты должен будешь некогда дать отчет Богу!.. Ты имеешь, любезнейший сын мой, доброе сердце… Благодарю тебя, бесценный друг мой, за любовь твою ко мне и нежное твое ко мне внимание. Благодарю тебя, бесценный друг мой, за любовь твою ко мне и нежное твое ко мне внимание, которое я мог замечать, хотя и лишен был утешения жить вместе с тобою.

Тебе известны причины моей с тобой разлуки, и я уверен, что ты за сие укорять меня не станешь. Я хотел сохранить тебе состояние, хотя с самою чувствительнейшею для себя потерею, и Бог вознаградил меня, ибо вижу, что я в сердце и уважении твоем ко мне ничего не потерял…»

Умер Ю.П. Лермонтов 1 октября 1831 года.

День освобождения Краснодарского края и завершение битвы за Кавказ в годы ВОВ

9 октября 2022 года – день освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков (1943 год).

С 25 июля по 31 декабря 1942 года немецкие войска на Кубани наступали. Им удалось взять целый ряд городов: Ставрополь, Армавир, Майкоп, Краснодар, Элисту, Моздок и часть Новороссийска.

С 31 декабря 1942 года советские войска начали контрнаступление, отвоевали обратно территории, заставив немецких оккупантов отступать. Мужественно оборонялись жители Кубани в составе советских войск и в партизанских отрядах, сформированных по всему Краснодарскому краю и Адыгее. В ходе Краснодарской операции 12 февраля был освобожден г.Краснодар, что стало кульминационным событием в освобождении Кубани. Противник оказывал яростное сопротивление, отступая к низовьям Кубани и на Таманский полуостров. Только к началу мая 1943 года советская армия Северо-Кавказского фронта вышла к Таманскому полуострову, где встретила упорное сопротивление врага на «Голубой линии», проходившей от Азовского моря до Новороссийска. 9 сентября началась Новороссийско-Таманская операция, в результате которой была прорвана «Голубая линия» противника и 16 сентября освобожден Новороссийск. Войска Северо-Кавказского фронта во взаимодействии с авиацией, Черноморским флотом и Азовской военной флотилией освободили ст. Тамань 3 октября, а 9 октября 1943 года полностью очистили от оккупантов Таманский полуостров, завершив героическое освобождение Кубани от немецко-фашистских захватчиков.

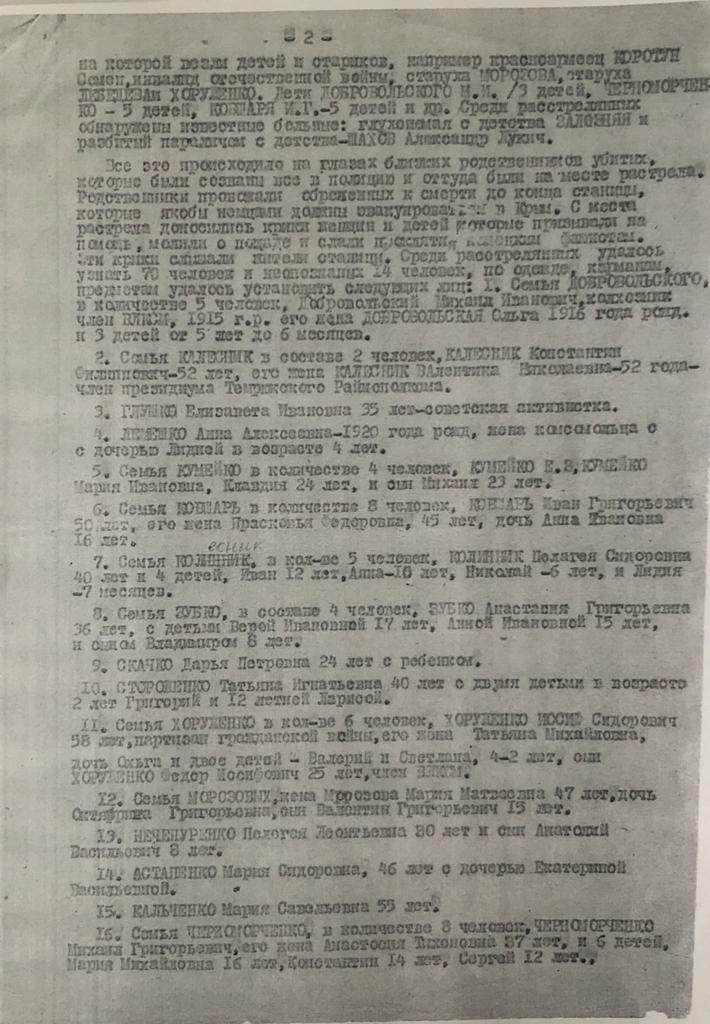

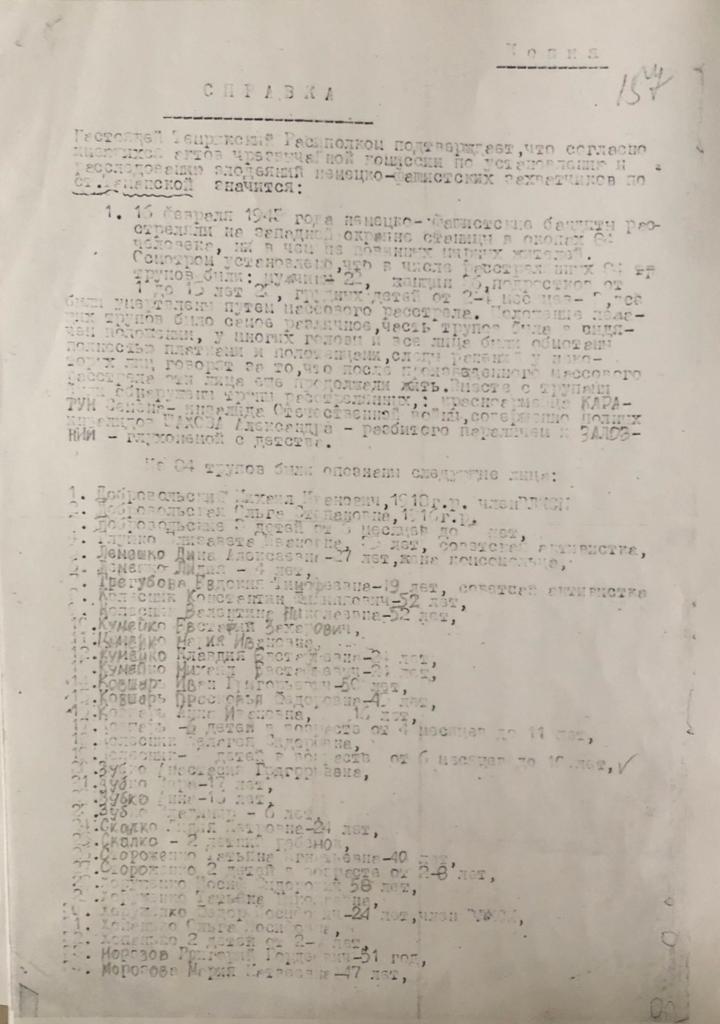

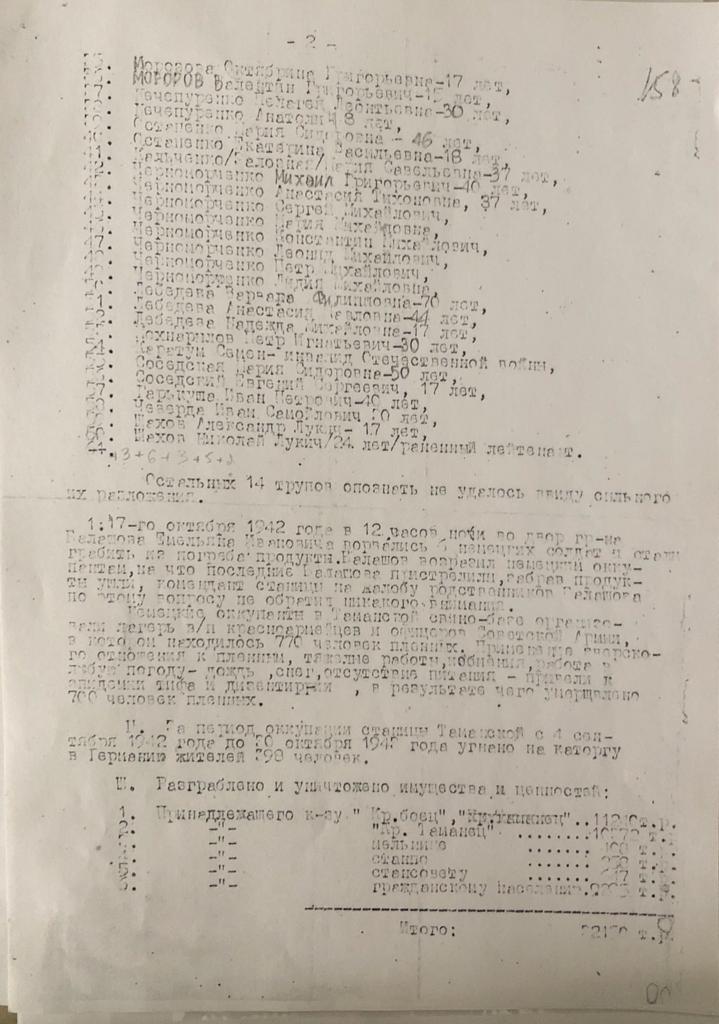

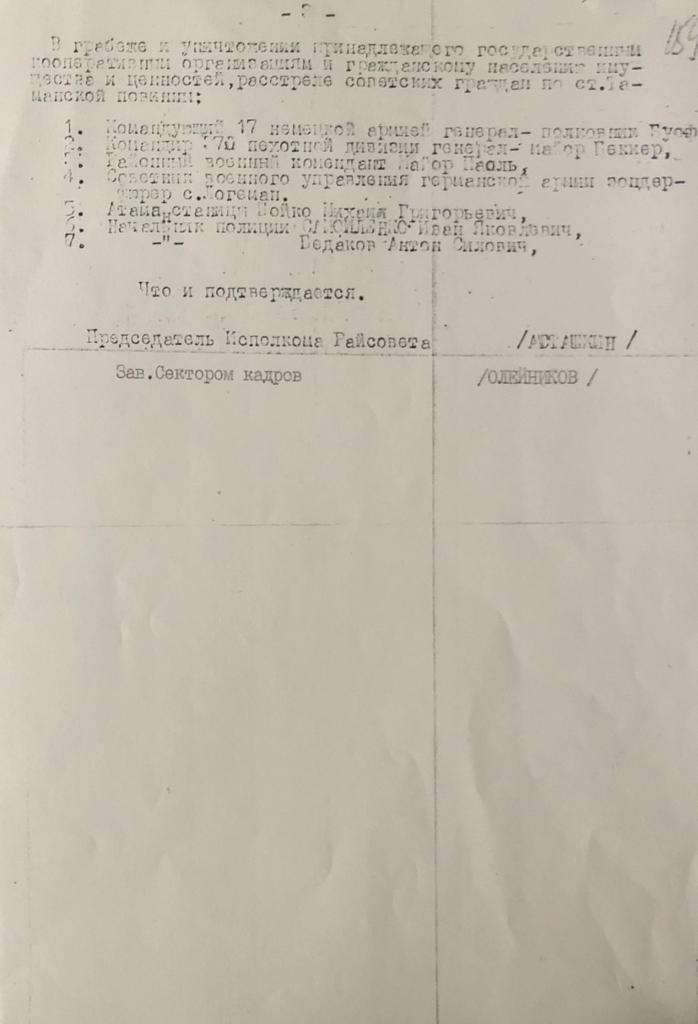

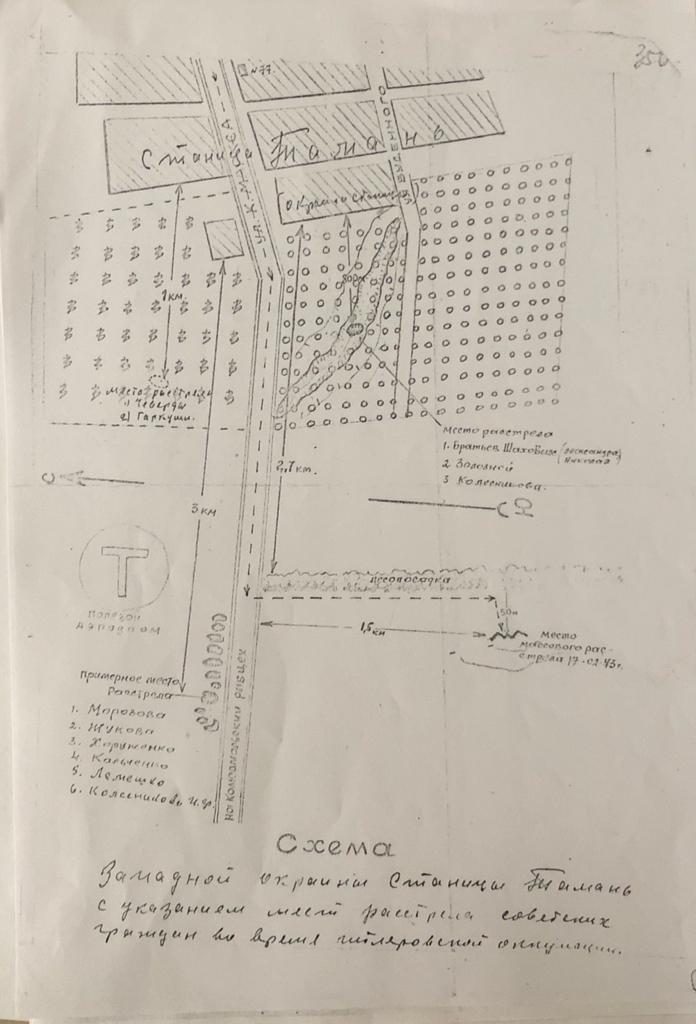

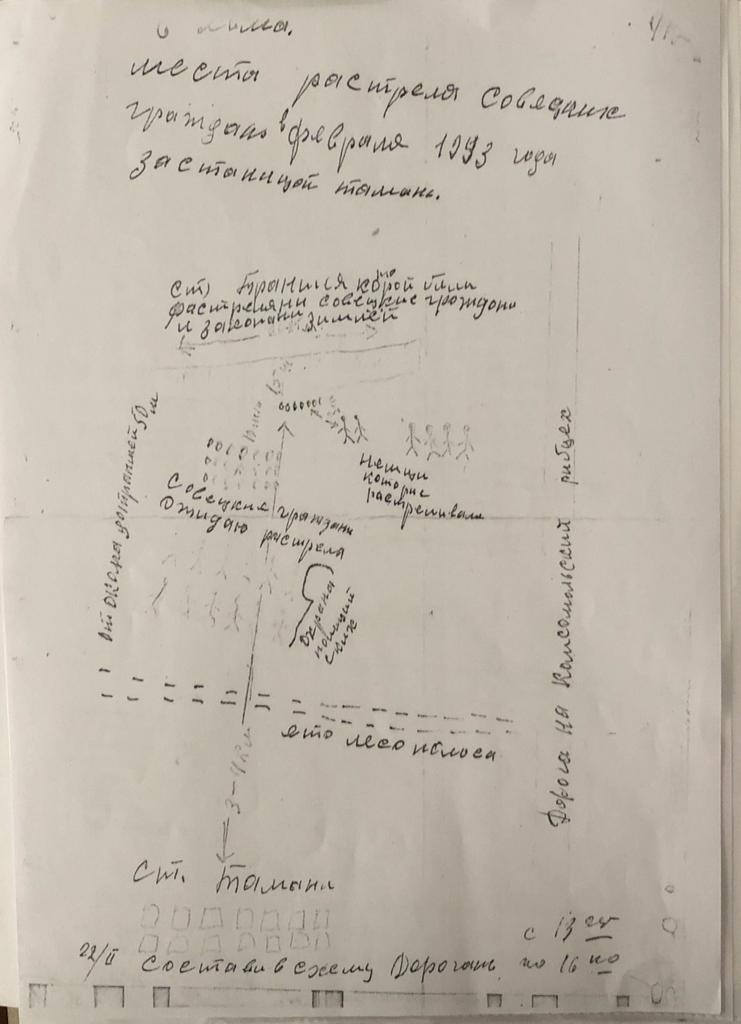

Таманский музейный комплекс публикует документы 1943 года, свидетельствующие о преступлениях нацизма конкретно в ст. Тамань, в которой немецкая оккупация длилась один год, один месяц и один день. За это время было угнано на работы в Германию 398 человек, расстреляно почти 150 человек мирных жителей, среди которых 29 детей в возрасте до 15 лет, в том числе трое грудничков.

Мыслители всех времён подчеркивали высокое общественное значение учителя. «Сеятели разумного, доброго, вечного,» – говорят об учителях. От них – всё лучшее в человеке.

В Древней Руси складывалось искреннее почтение к учителю: «…Он был отцам отец и учителям учитель… неложный учитель, добрый пастырь, праведный учитель, неподкупный наставник….».

В этот день хочется вспомнить слова великих людей об учителях.

Если учитель имеет только любовь к делу, он будет хороший учитель. Если учитель имеет только любовь к ученику, как отец, мать, — он будет лучше того учителя, который прочел все книги, но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам. Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, он — совершенный учитель.

Лев Николаевич Толстой (1828 – 1910, российский писатель).

Высшее искусство, которым обладает учитель, — это умение пробудить радость от творческого выражения и получения знаний.

Альберт Эйнштейн (1879 -1955, немецкий физик).

Знания — как и небеса — принадлежат всем. Ни один учитель не имеет права утаивать их от любого, кто о них просит. Преподавание — искусство отдавать.

Абрахам Джошуа Гешель ()

Педагог — это тот человек, который должен передать новому поколению все ценные накопления веков и не передать предрассудков, пороков и болезней. Анатолий Васильевич Луначарский (1875 – 1933, русский и советский государственный деятель, писатель, искусствовед)

Учитель работает над самой ответственной задачей — он формирует человека. Педагог — это инженер человеческих душ.

Михаил Иванович Калинин (1875 – 1946, российский, советский государственный и партийный деятель).

Самая большая радость для учителя, когда похвалят его ученика.

Шарлотта Бронте (1816 — 1855, английская писательница)

Обучать народ — значит делать его лучше; просвещать народ — значит повышать его нравственность; делать его грамотным — значит цивилизовать его.

Виктор Гюго (1802 — 1885, французский писатель)

Величайшая ошибка, которую только можно сделать в деле воспитания, — это чересчур торопиться. Истинное воспитание состоит не столько в правилах, сколько в упражнениях. Если вы хотите воспитать ум вашего ученика, воспитывайте силы, которыми он должен управлять. Постоянно упражняйте его тело; делайте его здоровым и сильным; пусть он работает, действует, бегает, кричит; пусть всегда находится в движении; пусть будет он человеком по силе, и вскоре он станет им по разуму. Если мы хотим извратить этот порядок, то произведем скороспелые плоды, в которых не будет ни зрелости, ни вкуса и которые не замедлят испортиться: у нас будут юные ученые и старые дети.

Жак Жак Руссо (1712 — 1778, французский философ и писатель)

Учитель должен быть артист, художник, горячо влюбленный в свое дело.

Антон Павлович Чехов (1860 — 1904, русский писатель)