Сегодня, в честь Международного женского дня, коллектив Таманского музейного комплекса представляет заметку, посвященную женским образам в терракотах Танагры.

Терракоты это небольшие статуэтки из обожженной глины. Характерной особенностью танагрских статуэток считается изящество исполнения и жанр, в котором преобладают бытовые темы: изображения детей, женщин и юношей, наполненные жизнью и внутренним движением. Такие статуэтки использовались в домашнем обиходе и являлись истинными украшениями жилища, дорогими подарками и игрушками. Их также могли оставлять в погребениях или приносить в храм как посвятительный дар, таким образам даруя им сакральный смысл.

Эти статуэтки изготавливались в небольшом городке области Беотии — Танагре и представляли собой относительно небольшие, в районе 20-30 см, изображения, которые для устойчивости помещались на подставку в виде тонкой пластинки.

Самая большая коллекция терракот Танагры в России находится в собрании Государственного Эрмитажа, куда поступила в 1884 году. В этом собрании преобладают женские задрапированные фигурки, воплощающие в себе идеал женственности и изящества. Они лишены индивидуальных черт лица, ведь главное в этих терракотах — пластика движения, доведенная до совершенства.

Статуэтки частично изготавливали в формах. Употреблялись отдельные формы для лица, задней половины головы и передней стороны фигурки. Готовые части соединяли в единое целое, добавляя вылепленные вручную детали. После этого изделия отправляли на просушку. Далее, с помощью стека, будущие статуэтки вручную обрабатывались, добиваясь совершенства. После этого изделие подвергалось обжигу, покрывалось грунтом и раскрашивалось минеральной краской, которая частично сохраняется и по настоящее время.

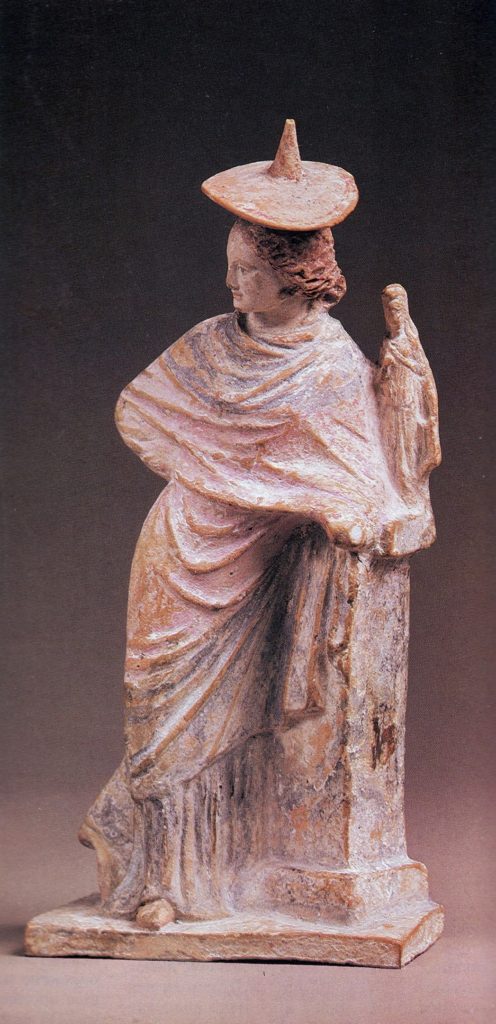

Стоящая женщина в петасе, с фигуркой Афродиты. Танагра. III в. до н. э. Терракота. Высота 18, Эрмитаж

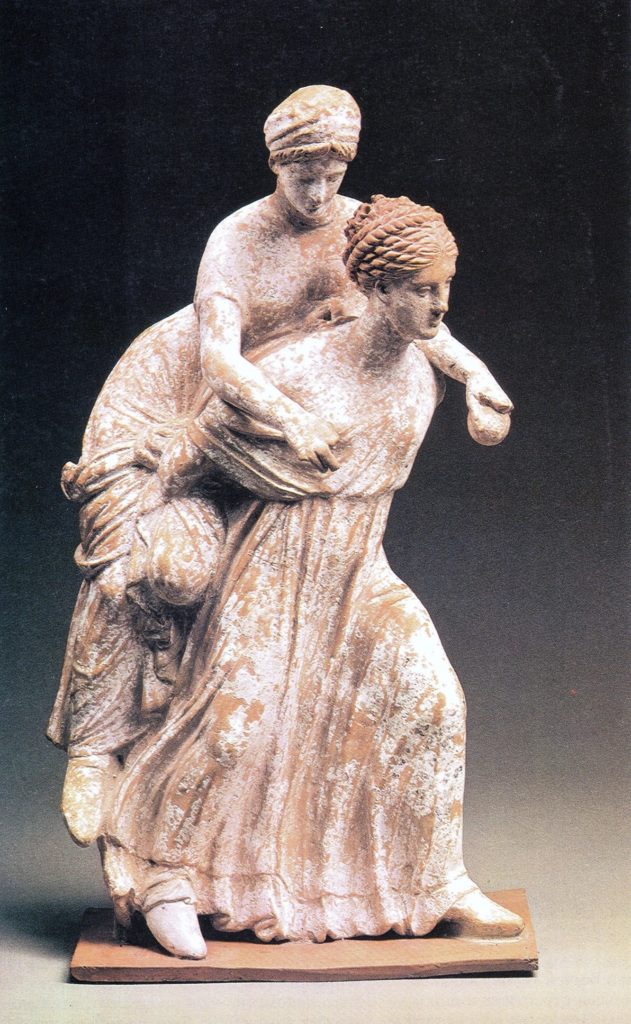

Группа двух девушек: одна несет другую.

Конец IV -начало III в. до н. э., Эрмитаж. Терракота. Высота 26. Сохранившиеся краски — светло-коричневая на волосах и розовая на хитонах — отчасти позволяют судить о первоначальной раскраске этой удивительно пластичной терракоты.

Стоящая женщина с веером.

Высота 21 см. Первая половина III в. до н.э. Пустотелая. Оборотная сторона с четырехугольным отверстием не обработана. По белому грунту следы раскраски: волосы красно-коричневые, губы красные, плащ голубой, веер, диадема, ожерелье и серьги позолочены. Эрмитаж (С.-Петербург).