Военное дело Боспорского царства

Военные столкновения с внешними врагами вызывали необходимость в вооруженных силах, они были нужны и для подчинения рабов. На военное искусство боспорян наложило отпечаток воздействие местных племен, что нашло отражение в заимствованиях отдельных видов оружия и элементов ведения боя. Основную силу городов на случай военных действий составляло ополчение граждан во главе с коллегией стратигов – этим объясняется большое количество воинов на местных надгробиях и мужских погребений с оружием. Определенную часть войска составляли воины-профессионалы, получавшие постоянное жалованье. С IV в до н.э. на Боспоре распространяется наемничество. В качестве союзников привлекаются племена скифов и меотов.

Читать далееВойско делилось на тяжеловооруженную пехоту – гоплитов, легкую пехоту и конницу. Гоплиты имели бронзовый шлем, щит, панцирь, поножи. Наступательным оружием служили меч и два копья: метательное и для рукопашного боя. Вооружение легкой пехоты состояло из оружия дальнего боя: дротиков, пращи, лука со стрелами.

Конница в вооруженных силах Боспора играла значительную роль, набиралась она из аристократии. На рубеже нашей эры наряду с легковооруженными всадниками в составе боспорской армии появляется тяжелая конница – катафрактарии.

Тактика ведения боя была эллинской: сомкнутая фаланга пехоты с конницей на флангах. Легкая пехота завязывала сражение и прикрывала фалангу. Решал сражение рукопашный бой. Конница довершала разгром и вела преследование.

Войска сопровождались обозом — повозками с провиантом. Города имели оборонительные сооружения – стены и башни. Стены возводились из стесанного камня в два панциря с забутовкой. Толщина стен нередко превышала 2 м.

Боспорское государство располагало также военным флотом, главной ударной силой которого были триеры.

На государевой службе

Империя не может существовать без армии – армейский быт, армейский уклад, армейские традиции пронизывают все стороны жизни империи, откладываясь в умах и душах людей.

Основным центром подготовки офицеров в XVIII – XIX вв. являлись гвардейские полки, в которые молодые дворяне поступали рядовыми и унтер-офицерами. Первый из полков был сформирован князем А.Д. Меньшиковым в 1707 году в Москве, а в 1719 г. получил название Санкт-Петербургского драгунского. В 1710 году была образована Команда придворных гребцов и Команда придворных яхт. В феврале 1810 г. из таких команд был сформирован 4-ротный Гвардейский экипаж. Кавалергардский полк был одним из наиболее аристократических полков российской гвардии. Впервые в России кавалергарды (телохранители из дворян) появились еще при Петре I как команда (рота) из 60 человек для участия в церемонии коронования императрицы.

Читать далееЕще в 1714 г. Петр I издал указ, запрещавший производить в офицеры юношей, не прошедших гвардейскую службу. Поэтому сеть военно-учебных заведений, удовлетворяющая сословные чаяния дворянства и обеспечивающая подготовку высококвалифицированных командиров, постоянно расширялась.

Начало XIX века стало временем активного развития военно-учебных заведений. Только в Санкт-Петербурге в октябре 1802 года на основе придворного пансионата был учрежден привилегированный Пажеский корпус, готовивший офицеров для гвардии и свиты императора. В 1807 году при Втором кадетском корпусе появился Волонтерский корпус, вскоре переименованный в Дворянский полк. Он давал молодым аристократам ускоренную подготовку к офицерскому званию – всего за два года.

Появлялись также новые учебные заведения, готовившие офицеров для специальных родов оружия. В 1804 году открылось Инженерное училище для юнкеров, на базе которого затем организовали Главное Инженерное училище, в 1820 году – Артиллерийское училище, а в 1822 году – Школа топографов при Главном штабе.

Еще в 1826 году для подготовки офицеров гвардейской кавалерии при Школе гвардейских подпрапорщиков сформировали эскадрон юнкеров (от немецкого «Junker» — молодой дворянин), после чего она получила название Школы гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. Обучение в школе в отличие от большинства кадетских корпусов было платное. По отзыву современника, туда «стекались, главным образом, «молодые барчата», отцы которых недалеко ушли по службе, но зато обладали порядочными, а иногда и очень значительными средствами».

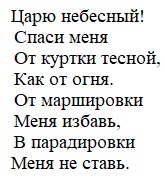

От 14 октября 1832 года сохранилась запись в журнале входящих бумаг Школы гвардейских подпрапорщиков: «№ 748. <От> Г. Генерал-адьютанта Нейдгарта № 238-й о зачислении унтер-офицерами недорослей …Столыпина, …Лермонтова…». Режим в школе был строгий, воспитание велось «на вполне солдатский лад».2 Поэт М.Ю. Лермонтов назвал годы, проведенные в Школе, «ужасными» и перечислил в шуточном стихотворении «Юнкерская молитва» бедствия, которые могли обрушиться на голову воспитанника по воле начальства:

22 ноября 1834 года Лермонтов был выпущен из Школы корнетом в лейб-гвардии Гусарский полк. Довольно основательно изучив, как военные, так и общеобразовательные дисциплины, он был разносторонне подготовлен и обладал достаточно широким общим и военным кругозором. В нем сложились черты военного человека. Не случайно он писал в 1832 М.А. Лопухиной, что «если начнется война, … везде буду впереди».

В 1839 году Школу перевели в новое здание, отстроенное в расположении Измайловского полка. В 1859 Школа была переименована в Николаевское училище гвардейских юнкеров, а в 1864 преобразована в Николаевское кавалерийское училище. Память о Лермонтове жила среди воспитанников, и в 1881 году начальник училища А.А. Бильдерлинг приступил к организации первого в России Лермонтовского музея. В 1883 году музей открылся. Позднее, накануне столетия со дня рождения Лермонтова, перед зданием училища (ныне Лермонтовский пр.,54) 1 октября 1913 года состоялась закладка памятника поэту. Памятник, изображающий Лермонтова в военном мундире, был сооружен Б.М. Микешиным в 1914 году и торжественно открыт лишь 9 мая 1916.

Главным достижением времени царствования Николая I следует признать учреждение в 1832 году Императорской Военной академии, цель которой состояла в «образовании офицеров Генерального штаба».

Принимали офицеров не моложе 18 лет, по конкурсному экзамену. Учебные программы отличались академической глубиной и серьезностью: тактика, стратегия, полевая и долговременная фортификация, военная история, геодезия и многое другое.

Николай I неоднократно посещал военно-учебные заведения Петербурга, как вновь открытые, так и старые. Известно, что он вообще с большим вниманием относился к армии, а в кадетских корпусах справедливо видел ее будущее. Воспитанников Первого кадетского корпуса император ласково называл «мои краснопогонные».

В первой половине XIX века из военно-учебных заведений вышла целая плеяда блестящих военачальников, администраторов, государственных деятелей. Среди бывших кадет, гардемарин и юнкеров оказалось немало литераторов, художников, музыкантов.

Герой Отечества Григорий Александрович Потёмкин

Одним из выдающихся военачальников и государственных деятелей эпохи императрицы Екатерины II бесспорно был Г. А. Потёмкин. Стараниями Александра Григорьевича Российская Империя смогла обрести естественную границу на юге, присоединив Крым, Таврию и часть Прикубанья с Таманским полуостровом.

Г.А. Потемкин родился в 1739 году в семье среднепоместного смоленского дворянина, что позволило получить прекрасное, всестороннее образование. На военную службу поступил в 1760 году в лейб-гвардию Конного полка в чине капрала. Важным фактором будущей успешной карьеры стало участие Потемкина в дворцовом перевороте 1762 года, когда на российский престол взошла Екатерина II. В начале правления Екатерины Алексеевны вел активную государственную деятельность, в 1767 году участвовал в Уложенной комиссии по созданию нового свода законов, активно поддерживал идеи освобождения крестьянства от помещичьей зависимости.

В 1769 году Г.А. Потемкин отправился на Русско-Турецкую войну 1768-1774 гг., где проявил себя в качестве умелого военачальника, и в том же году произведен в генерал-майоры. Особо отличился в боях при Рябой Могиле, Кагуле, Ларге, также участвовал во взятии Измаила. В 1770 году ему пожаловали первые награды за ратные подвиги: орденом Святой Анны, и орденом Святого Георгия Победоносца 3-й степени, сделав его Героем Отечества. После победоносного окончания войны в 1774 году попал в поле зрения императрицы Екатерины II, став морганатическим супругом (фаворитом), что вновь направило Г.А. Потемкина в русло государственной деятельности.

В 1775 году, Григорий Александрович сыграл ключевую роль в судьбе «независимого» казачества разогнав Запорожскую сечь, угрожавшую политической нестабильностью в государстве ввиду слабой подчиненности казачества императорскому двору. В 1775 году Потемкин был награжден орденом Святого Георгия 2- й степени.

В 1783 году принял непосредственное участие в официальном присоединении Крыма к Российской империи, а после в освоении новоприобретённых территорий, в том числе в основании городов: Севастополь, Херсон, Николаев, Днепропетровск (основан как Екатеринослав), в статусе генерал-губернатора Таврической и Екатеринославской губернии. Под его руководством был создан военный и торговый флот на Черном море.

С 1784 года Григорий Александрович принялся за реформирования армии, значительно усилив её боеготовность к Русско-Турецкой войне 1787-1791 годов, в которую Российская Империя вступила с целью защитить свои южные границы.

Войну полководец начал в качестве командующего 1-й Екатеринославской армией и за успешные боевые действия был удостоен своей последней награды — ордена Святого Георгия Победоносца 1-й степени в 1788 году. За свой талант на военном поприще Григорий Александрович Потемкин в 1789 году был назначен главнокомандующим объединенной Южной армии, во главе которой провел ряд блистательных операции против сил Османской империи.

Г.А. Потемкин скончался в 1791 году в Яссах, где был подписан мирный договор между Российской империей и Оттоманской Портой, закрепивший за Россией Крым, Таманский полуостров и Правобережную Кубань.

День Героев Отечества — 9 декабря

9 декабря 1769 года Екатерина II учредила орден Святого Георгия — высшая военная награда на протяжении конца XVIII – н. ХХ вв, из статута которого следовало «Ни высокая порода, ни полученные пред неприятелем раны не дают быть пожалованным сим орденом, но дается оный тем, кои не только должность свою исправляли во всем по присяге, чести и долгу своему, но сверх того отличили еще себя особливым каким мужественным поступком или подали мудрые и для Нашей воинской службы полезные советы», что определяло награду как признание непосредственно заслуг в ратном деле. В день учреждения ордена 9 декабря стали чествовать героев, удостоенных наград, которые связаны с именем великомученика Георгия Победоносца. Помимо ордена, которым награждались полководцы, были учреждены Георгиевский крест, известный также под названием солдатский Георгий, а также медали. В 1913 году наградное оружие «За храбрость» стало причисляться к ордену Святого Георгия. Советская власть памятную дату отменила, как и всю старую наградную систему Российской Империи.

Праздник был восстановлен лишь 26 января 2007 года после рассмотрения соответствующего законопроекта. Накануне один из инициаторов возрождения памятной даты — Б.В. Грызлов, в интервью заявил: «речь идет о восстановлении существовавшего в дореволюционной России праздника — Дня георгиевских кавалеров, который отмечался 9 декабря. Эта же дата будет закреплена и за Днем героев Отечества, которые достойны, иметь свой праздник». Таким образом, была восстановлена одна из истинных традиций Российского государства. Юридическое оформление было закончено 28 февраля 2007 года, когда памятную дату утвердил В.В. Путин.

Сегодня мы вспомним Героев Отечества конца XVIII века, чьи судьбы и подвиги связаны с утверждением России на Таманских берегах.

Первым, кого бы хотелось отметить, это Александр Васильевич Суворов – выдающийся военный теоретик и практик второй половины XVIII в., который принял непосредственное участие в расширении Российской Империи на Юг, в Крым, Прикубанье. Военные заслуги А.В. Суворова были признаны при жизни не только в России, но и за рубежом, о чем свидетельствуют многочисленные награды и титулы, а именно: генералиссимус (1799), князь Италийский и граф Рымникский, фельдмаршал австрийской армии, великий маршал пьемонтских войск, граф Священной Римской империи, наследственный принц Сардинского королевского дома.

Александр Васильевич Суворов родился в 1730 году в семье потомственных военных. Его отец генерал-аншеф В.И. Суворов построил отличную военную карьеру в период правления Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны, что предопределило будущее Александра Васильевича. Военную карьеру будущий генералиссимус начал в 12 лет в 1742 году, когда он был записан в лейб-гвардии Семёновского полка мушкетёром. На действительную службу поступил уже в 1748 году в чине капрала. Боевой путь А.В. Суворова начался в период Семилетней войны 1756- 1763 гг. непосредственное участие в боевых действиях он принял в сражении при Кунесдорфе в 1759 году.

Первую награду — орден святой Анны, А.В. Суворов получил в чине генерал-майора в 1770 году за победу над польскими конфедератами в бою под Ореховом. А уже в 1771 году стал кавалером ордена Святого Георгия Победоносца 3-й степени «за храбрость и мужественные подвиги при подавлении польских восстаний 1770 — 1771 годов». Следующим орденом Святого Георгия, уже 2-й степени, полководец был удостоен спустя всего 2 года — в 1773 году за победу у Туртукая. В ходе сражения А.В. Суворов разбил значительно превосходящие силы турецкой армии, успешно маневрируя войсками, проявив себя в качестве умелого полководца и гениального стратега.

Одной из главных побед Александра Васильевича стала победа на реке Рымники в 1789 году. Это сражение стало одним из ключевых в Русско-Турецкой войне 1787-1791 годов, после которого поражение Турции стало неотвратимо. За эту победу А.В. Суворов Именным Высочайшим указом Императрицы Екатерины II был возведен в графское достоинство с наименованием граф Суворов – Рымнинский, а также удостоен орденом Георгия Победоносца 1-й степени «за превосходное искусство и отличное мужество в боях на реке Рымнике». По окончанию данной войны был заключен Ясский мирный договор: помимо прочего, в состав Российского государства официально вошла Тамань и часть Прикубанья. Однако напряженность в регионе сохранилась, так как Оттоманская Порта оставила за собой крепость Анапа, входившая в ее состав до конца первой трети XIX века, что позволяло Порте проводить свою экспансионистскую политику среди народов Прикубанья и Кавказа. В связи с опасностью новой войны, требовалось укрепить границы новоприобретённых территорий и, в качестве одной из мер, по указу А.В. Суворова на территории Прикубанья были возведены ряд оборонительных сооружений: крепости и редуты, в том числе и у современной ст. Тамань, а именно, крепость Фанагорийская, ее валы и сегодня просматриваются в ландшафте берега Таманского залива.

Вершины военной карьеры Александр Васильевич достиг по возвращению из Швейцарского похода в 1799 года, за который указом Павла I был произведен в генералиссимусы российских сухопутных и морских сил.

Противопожарные учения в ТМК

М.Ю.Лермонтов и Столыпины

Михаил Юрьевич Лермонтов принадлежал к старинным дворянским родам: Столыпиных и Арсеньевых. По материнской линии — Столыпины. Их родословная начинается с Григория Столыпина, жившего в конце XVI века. Семья Столыпиных поместья имела в Симбирской, Саратовской, Нижегородской, Владимирской и Пензенской губерниях. Прадед Лермонтова, Алексей Емельянович Столыпин, нажил большое состояние на винных откупах. Винокуренные заводы приносили ему огромные доходы, крупные партии вина поставлялись военному ведомству. Коммерческие успехи и общественное положение помогли Алексею Емельяновичу установить обширные связи в высокопоставленных кругах. Славился хлебосольством, держал крепостной театр. Все его дети: 5 дочерей и 6 сыновей (один из которых умер ребенком), получили основательное образование и отличное светское воспитание. Видное положение в губернии, громадное богатство определили поведение Столыпиных: они все отличались твердым характером, независимостью, властолюбием, высокомерием. Ценили искусство, в частности, музыку.

Большинство сыновей Алексея Емельяновича избрали государственную и военную службу. Александр был адъютантом А.В. Суворова; Аркадий – обер-прокурором в Сенате; Николай – участник войны 1812 года, теоретик военного дела, был севастопольским губернатором; Дмитрий, сослуживец П.И. Пестеля, генерал-майор, командовал корпусом Южной армии; Афанасий — отставной артиллерийский штабс-капитан, герой Бородинского сражения, награжденный золотой шпагой с надписью «За храбрость. В отставке с 1817 г Афанасий Алексеевич, жил в имении Лесная Нееловка Саратовской губернии. Лермонтов часто бывал в гостях у дядюшки в Москве, Петербурге, Нееловке, возможно, в Саратове и его рассказыо Бородинском сражении были одним из источников стихотворения М. Ю. Лермонтова «Бородино». Афанасий Алексеевич — общепризнанный глава рода Столыпиных и ему принадлежала «саратовская тетрадь» стихотворений Лермонтова 1830-1834 гг.

Читать далее

Сестра бабушки поэта, Екатерина Алексеевна, после смерти мужа генерал-майора А. В. Хастатова, унаследовала на Кавказе имение Шелкозаводское, или «Земной рай» (близ Кизляра на Тереке), и усадьбу в Горячеводске, куда в 1820 и в 1825 приезжал Лермонтов с бабушкой. Рассказы «авангардной помещицы» Екатерины Алексеевны о быте и нравах кавказских горцев, о войне на Кавказе отразились в ранних поэмах Лермонтова «Черкесы», «Кавказский пленник», «Каллы», «аул Бастунджи», «Хаджи Абрек». Когда тетушка приезжала к дочке Марии Акимовне (в замужестве Шан-Гирей) в Апалиху, близ Тархан, Лермонтов также встречался с ней. Мария Михайловна, в свою очередь, была дружна с матерью Лермонтова, и после ее смерти у нее к Михаилу Лермонтову было материнское отношение. Первый рисунок Лермонтова в альбоме Марии Михайловны помечен 1825 годом. К ней в письмах Лермонтов посылал свои стихи и рисунки. Старший сын Марии Акимовны, Аким Павлович, был взят в Тарханы, где воспитывался с Лермонтовым около двух лет, и потом находился рядом с поэтом на протяжении всей его жизни: общались в Москве, в Петербурге, играли в шахматы, обсуждали прочитанное. Аким Павлович был одним из немногих, посвященных в творческие замыслы поэта. Лермонтов диктовал ему свои сочинения. В частности, повесть «Тамань» до нас дошла в рукописи именно Акима Павловича. В день 40-летия со дня смерти Лермонтова 15 июля 1881 года Аким Павлович выступал в Пятигорске с воспоминаниями. Там же встретился с П.А. Висковатовым и оказал ему помощь в работе над биографией поэта.  С другими детьми Марии Акимовны Лермонтов был также в дружеских отношениях: у Алексея Павловича хранилась так называемая Маскарадная книга, в которую Лермонтов записал новогодние мадригалы (под 1831), Екатерине Павловне принадлежала рукопись «Вадим», а Николая Павловича («Николеньку») Лермонтов «таскает», с ним «бесится» (из письма Е.А. Верещагиной к А.М. Верещагиной, 1838 г.).

С другими детьми Марии Акимовны Лермонтов был также в дружеских отношениях: у Алексея Павловича хранилась так называемая Маскарадная книга, в которую Лермонтов записал новогодние мадригалы (под 1831), Екатерине Павловне принадлежала рукопись «Вадим», а Николая Павловича («Николеньку») Лермонтов «таскает», с ним «бесится» (из письма Е.А. Верещагиной к А.М. Верещагиной, 1838 г.).

Кузены и кузины Лермонтова по материнской линии часто были ровесниками поэта, тесно общались с ним в Москве, Петербурге, на Кавказе.

С Николаем Аркадьевичем разговор о дуэли А.С. Пушкина с Ж.Дантесом послужит для Лермонтова толчком к написанию последних шестнадцати строк стихотворения «Смерть поэта». После гибели Лермонтова на Кавказе именно Николай Аркадьевич через А.А. Хастатова вернул В.Ф. Одоевскому записную книжку с последними стихами поэта.

Алексей Аркадьевич (Монго), по просьбе бабушки поэта, был рядом с Михаилом Юрьевичем и охлаждал его горячий нрав.  Начало близкой дружбы с 1832 года: окончили Школу гвардейских подпрапорщиков, служили в Лейб-гвардии Гусарском полку в Царском селе, проводили свободное время, о чем рассказывает поэма Лермонтова «Монго»(1836). В 1837 году Столыпин по собственной инициативе едет вслед за Лермонтовым на Кавказ и переводится в Нижегородский Драгунский полк, в котором служит его друг и родственник. В 1838-1839 годах они оба вновь служат в Царском Селе в Лейб-гвардии Гусарском полку, живут вместе на квартире, где постоянно собирается множество офицеров полка. В 1839 году Алексей выходит в отставку, однако в связи с дуэлью Лермонтова с Барантом, на которой Столыпин был секундантом, снова отправляется вслед за родственником на Кавказ. Были участниками кровопролитных сражений лета и осени 1840 года. Жили вместе в Пятигорске в 1841 году. На дуэли Лермонтова с Мартыновым Н.С. Монго опять же был секундантом поэта. Он и хоронил близкого друга. В 1843 году Алексей Аркадьевич, будучи во Франции, публикует свой перевод «Героя нашего времени».

Начало близкой дружбы с 1832 года: окончили Школу гвардейских подпрапорщиков, служили в Лейб-гвардии Гусарском полку в Царском селе, проводили свободное время, о чем рассказывает поэма Лермонтова «Монго»(1836). В 1837 году Столыпин по собственной инициативе едет вслед за Лермонтовым на Кавказ и переводится в Нижегородский Драгунский полк, в котором служит его друг и родственник. В 1838-1839 годах они оба вновь служат в Царском Селе в Лейб-гвардии Гусарском полку, живут вместе на квартире, где постоянно собирается множество офицеров полка. В 1839 году Алексей выходит в отставку, однако в связи с дуэлью Лермонтова с Барантом, на которой Столыпин был секундантом, снова отправляется вслед за родственником на Кавказ. Были участниками кровопролитных сражений лета и осени 1840 года. Жили вместе в Пятигорске в 1841 году. На дуэли Лермонтова с Мартыновым Н.С. Монго опять же был секундантом поэта. Он и хоронил близкого друга. В 1843 году Алексей Аркадьевич, будучи во Франции, публикует свой перевод «Героя нашего времени».

Другой дядя, Дмитрий Аркадьевич, напишет романсы на слова поэта «Два великана» и «Люблю тебя нездешней страстью».

После смерти Михаила Юрьевича, благодаря воспоминаниям его родственников, написана биография поэта. Многие передавали лермонтоведам то, что принадлежало Михаилу Юрьевичу. Но нельзя не пожалеть о том, что некоторые не записали своих воспоминаний и по сей день очень много темных пятен в биографии поэта…

В музей не выходя из дома!

Добрый день, дорогие посетители!

Сегодня мы бы хотели рассказать вам о виртуальных выставках, которые находятся на сайтах наших коллег.

На сайте Тимашевского музея семьи Степановых находится выставка уникальнейших экспонатов, рассказывающих о значимом периоде отечественной истории — периоде Великой Отечественной войны. Посмотреть ее возможно, перейдя по ссылке https://tiam-museum.ru/

Великолепный 3D-тур по археологическому заповеднику “Горгиппия” и по отделу краеведения находится на сайте Анапского археологического музея. Просмотреть это, а также виртуальную выставку, посвященную почтовым маркам, можно перейдя в по ссылке https://museumanapa.ru/

На сайте Темрюкского Историко-Археологического музея можно ознакомиться с залом, посвященным археологии. Надгробные стелы и керамические сосуды во всех подробностях можно рассмотреть перейдя в по ссылке https://tiam-museum.ru/

Тематическая экскурсия, посвященная хате казака находится на сайте Краснодарского государственного историко-археологического музея-заповедника им. Е.Д. Фелицына, на который можно попасть перейдя в по ссылке https://felicina.ru/

Мраморные колонны из собрания ТМК

Одной из визитных карточек Таманского археологического музея являются ранневизантийские храмовые колонны из проконесского мрамора, установленные в атриуме музея, где располагаются две целые колонны и два фрагмента. Одна из колонн увенчана капителью коринфского ордера. Еще один фрагмент находится в начале экспозиции, посвященной городищу Гермонасса-Тмутаракань, на котором в 1803 г. архитектором Н.А. Львовым (Львовым-Никольским) была сделана посвятительная надпись в память об открытии «Тмутараканского камня». Надпись гласит: «Свидетель веков прошедших послужил великой Екатерине к обретению исторической истины о царстве Тмутараканском, найденный в 1792 атаманом Головатым. Свидетельство его свету сообщил граф Пушкин. Из былия извел Львов-Никольский 1803 г. при начальстве майора Васюренцова при пастырстве протоиерея Павла Демешко.»

Читать далее

История обнаружения колонн остается загадкой, вероятно, они были найдены на месте древнего городища, вблизи остатков Османской крепости, где велась выборка камня для строительных нужд, вскоре после прибытия Черноморских казаков на Тамань в августе-сентябре 1792 года.

В 1793 году по инициативе войскового судьи А.А. Головатого в Тамани был возведен Храм Покрова Пресвятой Богородицы, в ограде которой собирались значимые находки, куда попали и мраморные колонны. Две из них сохранились полностью, и имеют высоту 2,93 м. и 2.78 м., вверху и внизу декорированы ободком ленточной формы. Таманские колонны стилистически близки колоннам, обнаруженным в Херсонесе, и дотированные VI в. н.э.

На подворье церкви колонны пролежали чуть меньше 200 лет, где хранились в самые тяжелые годы отечественной истории. После чего в 1987-88 годах были перенесены в атриум Таманского музея.

Мелодия материнской песни

«Как некий сон младенческих ночей…» остался в памяти поэта Михаила Юрьевича Лермонтова образ матери – Марии Михайловны. И знаем мы о ней очень мало: единственная дочь в семье Арсеньевых Елизаветы Алексеевны и Михаила Васильевича. В Тарханах, родовом имении, получила домашнее образование, итальянский танцмейстер учил ее танцам, зачитывалась сентиментальными романами и готовилась к поступлению в Смольный институт. Скоропостижно умер отец, когда Машеньке было 15 лет, и Елизавета Алексеевна не отпустила дочь на учебу, беззаветно отдавшись ее воспитанию. По несколько месяцев они проводили в Москве, гостили у родных и знакомых. Недалеко от Тархан, в Васильевском, у родственников отца и познакомилась Маша с красивым молодым хорошо воспитанным человеком. Юрий Петрович Лермонтов (1787 г.р.) был из обедневшего дворянского рода, вынужден был прервать блестящую военную карьеру, чтобы заняться хозяйственными делами, так как над семьей нависла угроза лишиться из-за долгов единственного имения Кропотово. В 18 лет Мария Михайловна, несмотря на неодобрение матери, вышла замуж за Юрия Петровича. Не простыми оказались отношения в семье. У Елизаветы Алексеевны все больше и больше претензий было к зятю и это сказалось на здоровье Марии Михайловны, которая, по словам П.А. Висковатого, «родившись ребенком слабым и болезненным, и взрослою все еще глядела хрупким, нервным созданием…», постоянно пытавшимся примирить двух горячо любимых ей людей. И лучшим утешением для Марии Михайловны была музыка и общение с маленьким сыном. В записках 1830 года М.Ю.

Лермонтов вспоминал «Когда я был трех лет, то была песня, от которой я плакал: ее не могу теперь вспомнить, но уверен, что если б услыхал ее, она бы произвела прежнее действие. Ее певала мне покойная мать». Мишеньке Мария Михайловна часто играла на фортепиано и пела. Позднее Лермонтов писал:

«Люблю я песни, в них так живо

Являются душе младенческие дни.

О прошлом говорят красноречиво

И слезы на глаза влекут они…»

М.Ю. Лермонтов почти ничего не помнил о матери, но в тарханском доме был ее портрет, хранились вещи, книги, письма… Ранние впечатления о матери, воспоминания о ней, тоска по материнской любви и нежности прошли через многие произведения Михаила Юрьевича. В драме «Странный человек» (1831 г.) старая служанка в семье Арбениных Аннушка вспоминала о Владимире Арбенине (главном герое драмы) «А бывало, помню (ему еще было 3 года), бывало, барыня… начнет играть на фортепьянах что-нибудь жалкое. Глядь: а у дитяти слезы по щекам так и катятся!..»

Главное, что осталось в памяти Лермонтова о матери, — отзвук ее песни. Тема эта прошла через многие произведения поэта.

Стихотворение «Кавказ»: В младенческих летах я мать потерял.

Многие женские образы Михаил Юрьевич связывает с музыкой. В1840 году напишет в «Казачьей колыбельной» о материнской нежности и любви, хранящей сына от житейских невзгод. В.Г. Белинский высоко оценил это стихотворение: «…все, что есть святого, беззаветного в любви матери, …вся бесконечность кроткой нежности, безграничность бескорыстной преданности, какою дышит любовь матери, — все это воспроизведено поэтом во всей полноте».