ПЕРЕБИРАЯ ВРЕМЕНИ СТРАНИЦЫ,

БЫЛЫЕ ГОДЫ ВЫСВЕТИМ ИЗ ТЬМЫ,

НАМ СУЖДЕНО В АЛЬБОМЕ ПОВТОРИТЬСЯ,

ГДЕ ДЛЯ ПОТОМКОВ СОХРАНИМСЯ МЫ.

О.А. МАРКОВА.

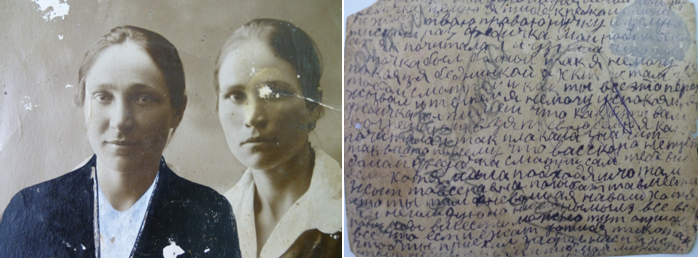

В ходе комплектования материала по теме «Они сражались за Родину», посвященной ветеранам – таманцам, участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., их подвигу, мне в руки попалась фотография. На первый взгляд обычная, черно-белая. На ней запечатлены уроженки ст. Тамань: слева Руденко (Сотниченко) Мария Феоктистовна 28.10.1906 года рождения, справа ее старшая сестра Руденко (Мараховская) Софья Феоктистовна. А на оборотной стороне фотографии, Мария Феоктистовна пишет письмо любимому мужу Федору Сотниченко, из которого мы узнаем, что он находится на поселении за пригоршню зерна принесенного в кармане своим голодным детям, был сослан на поселение.

Читать далее «Здравствуй мой дорого любящий мой муж Федичка целую тебя крепко и нежно и жму твою правую ручку и целую тысяча раз. Федичка мой родимый аж як почитала и узнала, что ты тогда был больной так я не могу успокояця бедненькой ах кто ж там за тобой сматрел и как ты все это пережывал и терпел я немогу успокояца. Федечка ты пишеш что как буто вам разрешают взят свою семю. Я как почитала и так плакала значит так видно повсему что вас скоро непустят домой. Федичка смотри сам тебе виднее. Если Катя могла подходяшего там жыт тавсеравно погибат та вместе. Что ты там вневоли а я на воли. Хотя я и неголадувала но нечево нымылэ все всеравно абы вмести можно тут все что есть и ежать дотибя толькотак чтоб ты приехал забрал нас и я жду ответа нестерпеням и люблю мужа Федю.»

Перед самой войной Федор Сотниченко вернулся домой и тут же ушёл на фронт. Погиб под Смоленском в августе 1941 года. В семейном архиве Руденко сохранилось большое количество фотографий и среди них он один и единственный военный немногословный треугольник, в котором сообщалось, что они находятся в районе Белой Церкви «… Сидим в окопах по колено в воде…».

Вот еще одна фотография из альбома Мысник Полины Стефановны, точнее это фронтовая фотография ее супруга Скляренко Александра Михайловича. Казалось… общий, черно-белый кадр, мелкое изображение и нужно внимательно приглядеться, чтобы распознать знакомое лицо среди множества солдат, но как только поворачиваешь фото оборотной стороной и читаешь строки, написанные старательным, мелким почерком, узнаёшь историю 1-го огневого взвода 4-й батареи 2-го дивизиона 21 Гвардейской Краснознамённой Ленинградской гаубичной бригады им. Ордена Кутузова в составе которой шесть лет служил Скляренко А. М.

Еще один уникальный свидетель прошлых лет, это маленький фронтовой альбом из семейного архива Завгороднего Николая Макаровича. При формировании выставок, проведения военно-патриотических мероприятий, этот фотоальбом занимает особое место. Он очень мал, но в нем хранится множество фото военных лет, рядом со снимками родных и любимых людей, дорогие сердцу образы друзей однополчан: солдат, боевых офицеров и заботливых медсестричек.

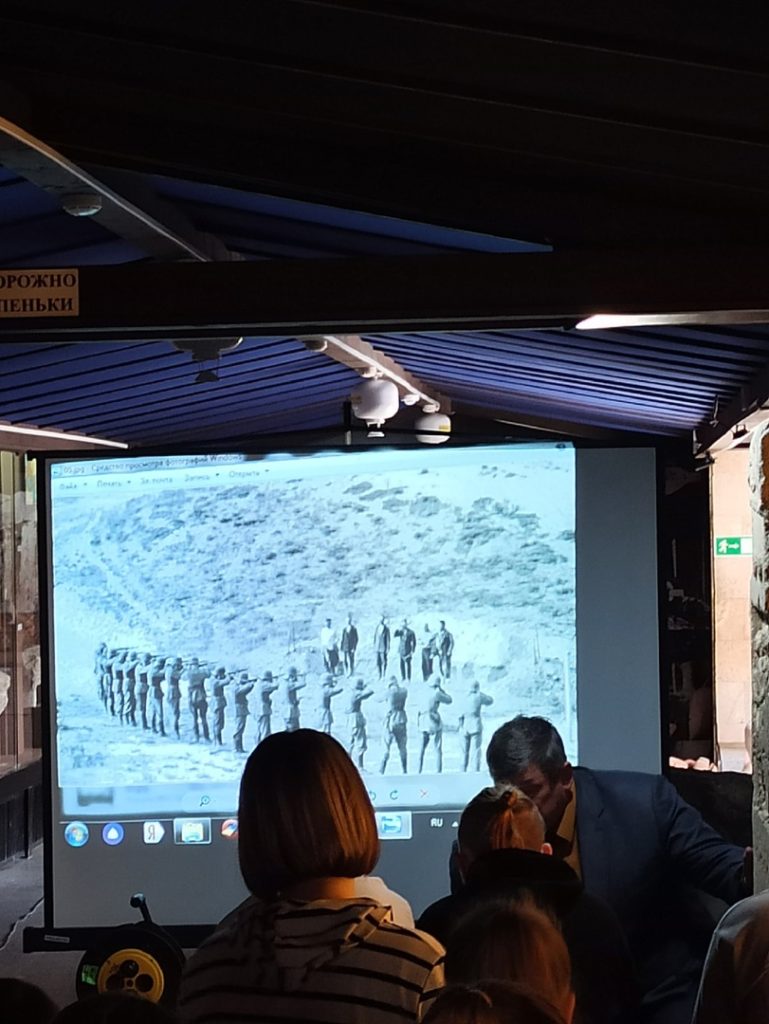

Фотографии, сейчас многие хранят, не только в альбомах, но и в оцифрованном виде, благодаря чему мы имеем возможность увидеть и поделиться уникальными кадрами и архивными снимками, которые способны вызывать душевные переживания даже в стерильном пространстве интернета. А мы в свою очередь можем рассказать их историю, добавив к изображению подробный комментарий или расшифрованную надпись на оборотной стороне фотографии. Ведь иногда, то немногое, что написано чернилами или карандашом неразборчивым почерком, может приоткрыть завесу тайн, отношений, родственных связей той или иной семьи.