Светлой памяти М.И. Лют (25.05.1933 -20.12.2011)

Кто-то из великих сказал, что человек жив до тех пор, пока жива память о нем. 25 мая 2022 года исполнилось бы 89 лет замечательному человеку, ветерану культуры Темрюкского района, внесшей неоценимый вклад в духовное развитие нашего общества. Вспоминая Майю Ивановну, в кругу друзей и коллег на душе становится теплее и радостнее от того, что ты на протяжении многих лет близко знал ее и работал с ней.

М.И.Лют родилась в ст. Каневской, Краснодарского края, где в эти годы работали ее родители. Все детство Майи Ивановны прошло в окружении друзей и единомышленников родителей – педагогов по профессии. Отсюда она пронесла любовь к литературе, к искусству, к истории. Творческая атмосфера, царившая в доме, пример отца и матери, людей разносторонних, увлекающихся музыкой, пением, театром. Мнение родителей всегда было критерием ее жизненной позиции. Они заложили высокий уровень требовательности Майи Ивановны к себе, к своим друзьям и коллегам.

После окончания десятилетнего обучения в школе Майя Ивановна поступает в Московский институт культуры и с успехом заканчивает его.

В 1965 году Майя Ивановна в качестве заведующей отделом культуры начинает работать в нашем Темрюкском районе. С этого времени ее жизнь была связана с изучением культуры одного из уникальнейшего и интереснейшего историко-культурного региона Краснодарского края – Таманью. С самого начала ей была присуща широта культурных интересов. В равной степени ее привлекали и библиотечное дело, и клубная работа, и музейное дело, и археология.

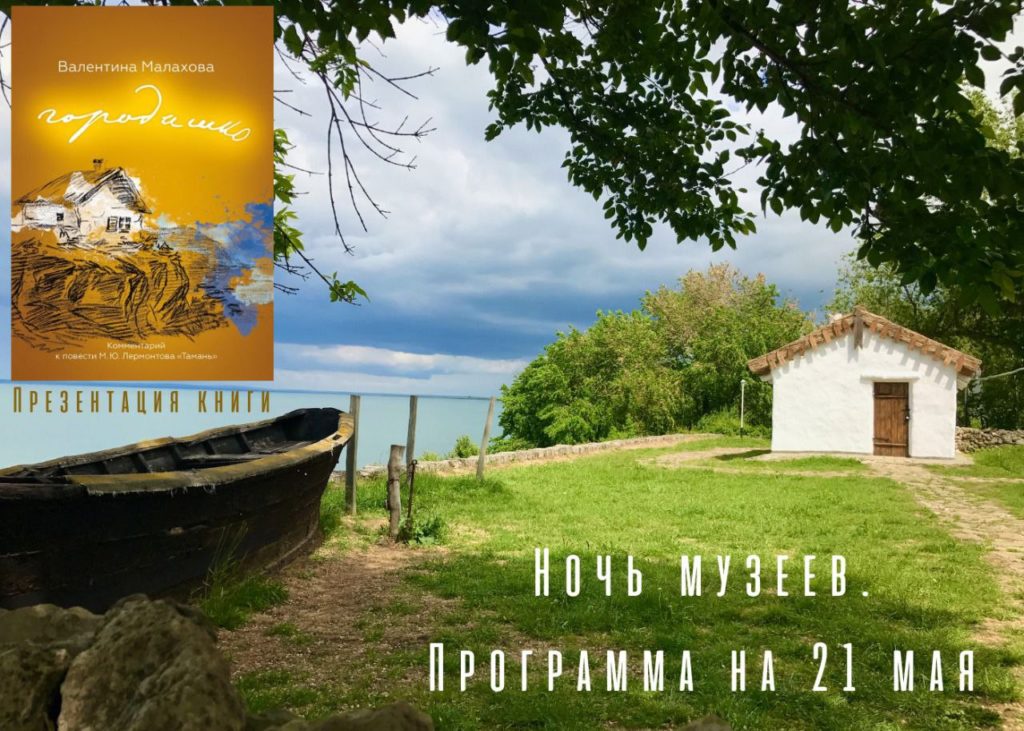

Благодаря ее настойчивости, бесконечному труду, повседневному старанию, усилию, последовательной работе на Тамани в октябре 1976 года был открыт Дом музей М.Ю.Лермонтова, а спустя всего полгода в мае 1977 г. – археологический музей.

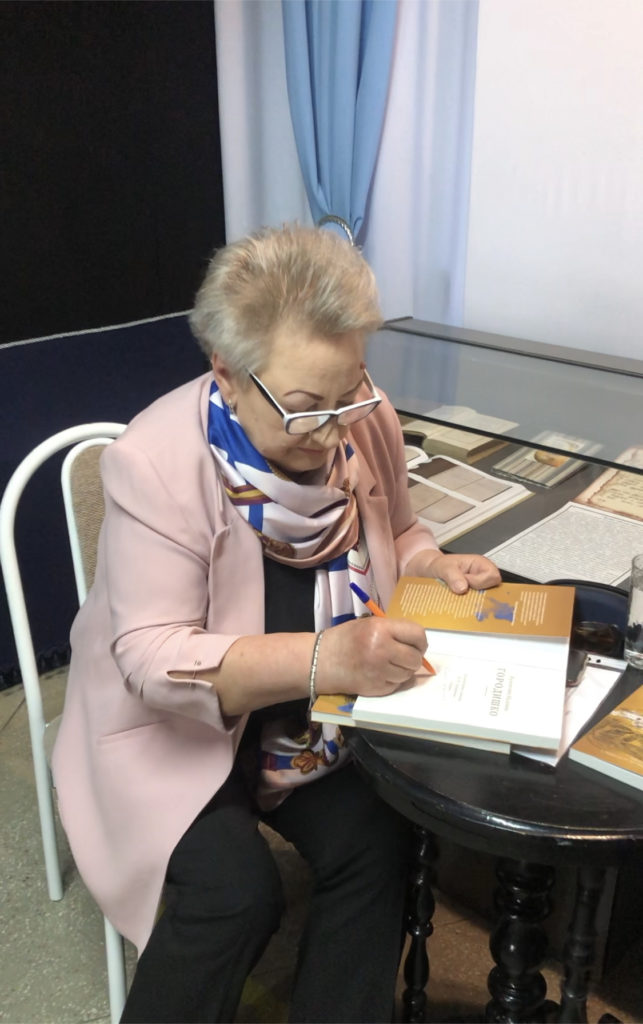

В 1977 году М.И.Лют становится первым заведующим Таманским отделом Краснодарского историко-археологического музея-заповедника. Деятельность Майи Ивановны в качестве руководителя Таманского отдела вывела на качественно новый уровень научные исследования и создание новых экспозиций, как по творчеству М.Ю.Лермонтова, так и по археологии. Под ее руководством на базе городища Гермонасса-Тмутаракань был создан музей под открытым небом, где разрабатывались методики реставрации, консервации и музеефикации сохранившихся объектов. Вся тяжесть административной, хозяйственной и финансовой деятельности отдела в Тамани полностью легла на плечи Майи Ивановны.

Вникая в музейные проблемы и уходя полностью с головой, она смогла

сформировать в Таманском отделе научный творческий потенциал: В.Н.Розов, Устаева Э.Р., Захаров В.А., В.Г.Малахова, О.В.Богословский, с помощью которого был задан мощный научный импульс на годы вперед.

Обладая качествами сильного и волевого человека, Майя Ивановна свою волю не распространяла на других, не подчиняла их себе. В работе она видела целое, связывающее людей, и заботилась именно о нем, о целом, ощущая себя частью.

С 1991 года Майю Ивановну мы вновь видим в отделе культуры в качестве ведущего специалиста по охране памятников Темрюкского района. Оглядываясь назад, невозможно представить, было работу по охране памятников без эрудиции, опыта и неиссякаемой энергии Майи Ивановны, ее незаменимых советов и высоких требований к уровню сохранения и спасения нашего культурного наследия. И чтобы не дать исчезнуть камням прошлого, которые ведут нас в будущее, Майя Ивановна старалась сберечь их для будущих поколений.

Майя Ивановна по крупицам собирала и бережно хранила сведения о солдатах воевавших и погибших на Кубанской земле во время Великой Отечественной войны, воинах участвовавших в современных локальных конфликтах. Собранные ею материалы легли в основу краевой «Книги Памяти». Ее талант и природный ум не оставлял никого равнодушными буквально ко всему, будь то проведение фестиваля «Таманская музыкальная весна», творческие встречи с ветеранами ВОВ, концерты, посвященные великим датам.

Так уж заведено, жизнь человеческая обрывается, как песня! И за чертой отделяющей жизнь земную – человеческая память, оценка людей, потомков!

Майя Ивановна оставила свой след на Земле в сердцах и душах своих друзей и коллег!