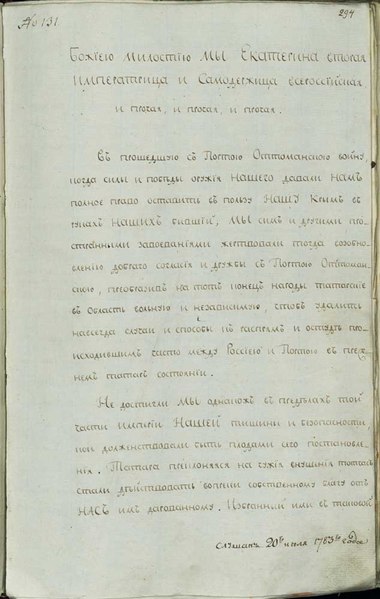

9 декабря 1769 года Екатерина II учредила орден Святого Георгия — высшая военная награда на протяжении конца XVIII – н. ХХ вв, из статута которого следовало «Ни высокая порода, ни полученные пред неприятелем раны не дают быть пожалованным сим орденом, но дается оный тем, кои не только должность свою исправляли во всем по присяге, чести и долгу своему, но сверх того отличили еще себя особливым каким мужественным поступком или подали мудрые и для Нашей воинской службы полезные советы», что определяло награду как признание непосредственно заслуг в ратном деле. В день учреждения ордена 9 декабря стали чествовать героев, удостоенных наград, которые связаны с именем великомученика Георгия Победоносца. Помимо ордена, которым награждались полководцы, были учреждены Георгиевский крест, известный также под названием солдатский Георгий, а также медали. В 1913 году наградное оружие «За храбрость» стало причисляться к ордену Святого Георгия. Советская власть памятную дату отменила, как и всю старую наградную систему Российской Империи.

Праздник был восстановлен лишь 26 января 2007 года после рассмотрения соответствующего законопроекта. Накануне один из инициаторов возрождения памятной даты — Б.В. Грызлов, в интервью заявил: «речь идет о восстановлении существовавшего в дореволюционной России праздника — Дня георгиевских кавалеров, который отмечался 9 декабря. Эта же дата будет закреплена и за Днем героев Отечества, которые достойны, иметь свой праздник». Таким образом, была восстановлена одна из истинных традиций Российского государства. Юридическое оформление было закончено 28 февраля 2007 года, когда памятную дату утвердил В.В. Путин.

Сегодня мы вспомним Героев Отечества конца XVIII века, чьи судьбы и подвиги связаны с утверждением России на Таманских берегах.

Первым, кого бы хотелось отметить, это Александр Васильевич Суворов – выдающийся военный теоретик и практик второй половины XVIII в., который принял непосредственное участие в расширении Российской Империи на Юг, в Крым, Прикубанье. Военные заслуги А.В. Суворова были признаны при жизни не только в России, но и за рубежом, о чем свидетельствуют многочисленные награды и титулы, а именно: генералиссимус (1799), князь Италийский и граф Рымникский, фельдмаршал австрийской армии, великий маршал пьемонтских войск, граф Священной Римской империи, наследственный принц Сардинского королевского дома.

Александр Васильевич Суворов родился в 1730 году в семье потомственных военных. Его отец генерал-аншеф В.И. Суворов построил отличную военную карьеру в период правления Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны, что предопределило будущее Александра Васильевича. Военную карьеру будущий генералиссимус начал в 12 лет в 1742 году, когда он был записан в лейб-гвардии Семёновского полка мушкетёром. На действительную службу поступил уже в 1748 году в чине капрала. Боевой путь А.В. Суворова начался в период Семилетней войны 1756- 1763 гг. непосредственное участие в боевых действиях он принял в сражении при Кунесдорфе в 1759 году.

Первую награду — орден святой Анны, А.В. Суворов получил в чине генерал-майора в 1770 году за победу над польскими конфедератами в бою под Ореховом. А уже в 1771 году стал кавалером ордена Святого Георгия Победоносца 3-й степени «за храбрость и мужественные подвиги при подавлении польских восстаний 1770 — 1771 годов». Следующим орденом Святого Георгия, уже 2-й степени, полководец был удостоен спустя всего 2 года — в 1773 году за победу у Туртукая. В ходе сражения А.В. Суворов разбил значительно превосходящие силы турецкой армии, успешно маневрируя войсками, проявив себя в качестве умелого полководца и гениального стратега.

Одной из главных побед Александра Васильевича стала победа на реке Рымники в 1789 году. Это сражение стало одним из ключевых в Русско-Турецкой войне 1787-1791 годов, после которого поражение Турции стало неотвратимо. За эту победу А.В. Суворов Именным Высочайшим указом Императрицы Екатерины II был возведен в графское достоинство с наименованием граф Суворов – Рымнинский, а также удостоен орденом Георгия Победоносца 1-й степени «за превосходное искусство и отличное мужество в боях на реке Рымнике». По окончанию данной войны был заключен Ясский мирный договор: помимо прочего, в состав Российского государства официально вошла Тамань и часть Прикубанья. Однако напряженность в регионе сохранилась, так как Оттоманская Порта оставила за собой крепость Анапа, входившая в ее состав до конца первой трети XIX века, что позволяло Порте проводить свою экспансионистскую политику среди народов Прикубанья и Кавказа. В связи с опасностью новой войны, требовалось укрепить границы новоприобретённых территорий и, в качестве одной из мер, по указу А.В. Суворова на территории Прикубанья были возведены ряд оборонительных сооружений: крепости и редуты, в том числе и у современной ст. Тамань, а именно, крепость Фанагорийская, ее валы и сегодня просматриваются в ландшафте берега Таманского залива.

Вершины военной карьеры Александр Васильевич достиг по возвращению из Швейцарского похода в 1799 года, за который указом Павла I был произведен в генералиссимусы российских сухопутных и морских сил.